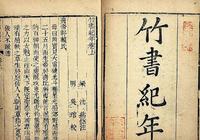

現存《竹書紀年》分為“古本”和“今本”兩個體系。“古本”為輯佚本,其紀事起於夏代,終於公元前299年,無規整的體例。“今本”紀事起於黃帝,終於周隱王二十年(前296),有較為完整的體例。

一、出土

西晉初年,汲郡( 今河南省衛輝市西南)人不準盜掘了一座戰國墓穴,發現大批竹簡,有數十車之多,竹簡所書蝌蚪文十萬餘字。後來,這批竹簡被官府收繳,由荀勖、和嶠等整理、考正。其中的《紀年》是戰國時期魏國的史書,有十三篇。後北魏酈道元作《水經注》引用時,因其用竹簡寫就,稱之為《竹書紀年》。

關於《紀年》的出土時間,據傳世文獻記載有以下四種說法:

一是咸寧五年(279),《晉書·武帝紀》記載:“咸寧五年……汲郡人不準掘魏襄王冢,得竹簡小篆古書十餘萬言,藏於祕府”。

二是太康元年(280),《晉書·衛恆傳》:“太康元年,汲縣人盜發魏襄王冢,得策書十餘萬言。”《晉書·律曆志上》:“武帝太康元年,汲郡盜發六國時魏襄王冢。”

三是太康二年(281),《晉書·束皙傳》:“初,太康二年,汲郡人不準盜發魏襄王墓,或言安釐王冢,得竹書數十車。其《紀年》十三篇。”荀勖《穆天子傳序》:“古文《穆天子傳》者,太康二年汲縣民不準盜發古冢得書也。”

四是太康八年(287),出自《尚書正義·鹹有一德》:“《紀年》之書,晉太康八年汲郡民發魏安僖王冢得之。”

這四種說法中,除第四種是孤證且與其他說法存在差距較大外,各有所據。清人雷學淇認為:“諸書所紀,或取盜掘之歲,或指收書之年,或言校理之秋也。”這種說法是比較合理的。

二、成書考證

考證盜墓人所盜掘汲郡之墓的墓主,有助於推測《竹書紀年》的成書時間。《紀年》記事止於魏“今王”二十年。關於“今王”,晉人認為可能就是墓主。《史記·魏世家》記載,魏惠王在位36年,之後是襄王,在位16年,再後哀王23年,昭王19年,安釐王34年。然而,《紀年》與《史記》中記載很不一致。《紀年》中有“魏惠成王三十六年,改元稱一年”一條。杜預《春秋左傳集解·後序》中稱:“惠王三十六年改元從一年始,至十六年而稱惠成王,卒即惠王也。疑《史記》誤分惠成之世以為后王年也。哀王二十三年乃卒,故特不稱諡,謂之今王。”因此筆者認為,魏惠王曾改元,“今王”指的是魏哀王。魏惠王改元不見其他文獻記載,歷史上是否有惠王改元一事,對考證魏國世系至關重要,對推訂《紀年》成書時間也很重要。《史記·魏世家》:“(惠王)三十六年,復與齊王會甄。是歲,惠王卒,子襄王立。襄王元年,與諸侯會徐州,相王也。追尊父惠王為王。”太史公認為惠王在徐州相王前已死。《孟子》中記載了一段惠王與孟子的對話,惠王稱:“晉國,天下莫強焉,叟之所知也。及寡人之身,東敗於齊,長子死焉; 西喪地於秦七百里;南辱於楚。”《魏世家》中記載,“(襄王)七年,魏盡入上郡於秦。”“(襄王)十二年,楚敗我襄陵。”如此一來,“西喪地於秦七百里,南辱於楚”則成了惠王死後的事,惠王是不可能把這些事告訴孟子的。太史公對魏惠王的記載存疑,這在《史記》中也有自相矛盾的地方。《趙世家》中記載:“(趙武靈王元年,即公元前325年)梁惠王與太子嗣、韓宣王與太子倉來朝信宮。”“嗣”是魏襄王之名。這隻能解釋為魏惠王帶著還是太子的魏襄王來朝趙,但據《六國年表》,趙武靈王元年為魏襄王十年,惠王已死。以上兩條矛盾之處,用《紀年》相照應,魏惠王改元的說法則可迎刃而解。《史記》把魏惠王后元年數錯當成了魏襄王的年數。戰國君主改元,並非魏惠王一例。秦惠文王前元十四年(前324年),即因成王而改元。徐州之會,齊魏相王,魏惠王也因稱王改元則合情合理。《世本·魏世家》中稱“惠王生襄王嗣,襄王生昭王遫,昭王生安僖王圉”,沒有哀王。唐朝司馬貞《史記索隱·魏世家》則認為:“《系本》襄王生昭王,而無哀王,蓋脫一代耳。孔衍敘《魏語》,亦有哀王。而《紀年》說惠成王三十六年又稱後元,一十七年卒。今此文分惠王之歷以為二王之年,又有哀王凡二十三年,級事甚明,蓋無足疑。然則是《紀年》之作失哀王之代,故分襄王之年為惠王后元,即以襄王之年包哀王之代耳。”司馬貞以西晉孔衍的《魏語》為據,一口咬定先秦的《世本》《竹書紀年》有誤,實屬臆測。《紀年》是魏國史書,對於本國君主,不應有誤。顧炎武認為:“襄、哀字相近,《史記》分為二人,誤耳。”清代學者黃式三說:“《史記》既分惠王之一世為二世,因分襄哀之一諡為二諡矣。”認為魏襄王與魏哀王為同一人,即魏襄哀王。錢穆在《先秦諸子系年考辨》一書中也認同這種說法:“三晉之君,自樑惠成以下,率多一君二諡,且有三四諡者。黃(黃式三)以韓有襄哀證魏襄哀為一君,說最可信。《史》誤分襄哀二君。”現代學者楊寬認為,《史記》中把“魏惠王三十六改元”誤認為是“惠王三十六年卒”,又誤把惠王改元后的年世誤作為襄王年世,繼而多出來一個哀王,把襄王年世誤認為是哀王年世。無論今本還是古本《紀年》,都沒有記載昭王、安僖王兩代的事蹟,《紀年》中“今王”為安僖王的說法,也不太可信。

《戰國策·魏策三》雲:“秦故有懷地刑丘、之城、垝津,而以之臨河內,河內之共、汲莫不危矣。”戰國時汲為魏地可以確定,但卻地處邊境,受秦兵威脅。國君死後葬於邊境可能受敵國攻擊的地方,未免不合常理,所以也有學者懷疑汲冢墓主並非魏王。汲冢被認作是魏王墓,其根據是在墓中發現了玉律、鍾、磬等禮器,但是,早在春秋時期,禮樂崩壞,僭越之事時常發生,更何況是在戰國,認為汲冢為魏王墓值得懷疑。筆者認為,由於年代久遠,具體的墓主現已無從考證,但墓主為魏王的可能性很小,應是一個魏國貴族。《史記·魏世家》中魏國世系確為太史公誤記,惠王之後為襄王,襄王之後為昭王。《史記》中的襄王與哀王應為同一人。魏襄王二十年為公元前299年,是為《紀年》紀事截止年。

三、整理

這批古書在被系統整理前保存狀況十分令人擔憂。《晉書·束皙傳》中說:“初發冢者燒策照取寶物,及官收之,多燼簡斷札,文既殘缺,不復詮次。”盜墓賊不懂古書珍貴,把五百多年前的竹簡當火把用,等官府收繳的時候,古書已有部分被焚燬。荀勖在《穆天子傳·序》中又提到:“汲郡收書不謹,多毀落殘缺”。官府的人辦事不力,在收繳古書過程中又破壞了一部分。

汲冢書經官府收繳後,由中書監荀勖和中書令和嶠等人對殘簡進行初次整理。晉惠帝永平元年(291年),時任祕書監的摯虞請時任祕書丞的古文字學家衛恆考定這批古書。然而衛恆工作尚未完成便在政治鬥爭中遇害。此後,作為其好友的束晳接替衛恆繼續考正工作。《晉書·束晳傳》記載,束晳整理出十六部七十五卷,其中就包括《竹書紀年》十三篇,“記夏以來至周幽王為犬戎所滅。以事接之,三家分,仍述魏事至安僖王之二十年”。西晉王朝經過短暫穩定即進入長達十六年的“八王之亂”。永嘉元年(306年)“八王之亂”結束,晉惠帝也隨之被毒殺。但不久又發生了更為慘烈的“永嘉之亂”。在長期戰亂中,包括汲冢古書在內的眾多書籍難逃戰火。《隋書·經籍志》中說:“惠、懷之亂,京華蕩覆,渠閣文籍,靡有孑遺。”汲冢古書原簡可能就是在連年戰亂中亡佚。但荀勖、束皙等人整理的抄本仍繼續傳抄流行。

四、流傳

最早認識到《竹書紀年》史學價值的是西晉的杜預,他在看到《竹書紀年》後,專門為其著作《春秋左傳集解》寫了一篇後序,評論《紀年》對校訂《春秋左傳》的重要性。後序中說:“諸所記多與《左傳》符同,異於《公羊》《穀梁》,知此二書近世穿鑿,非《春秋》本意。”以《紀年》中史料為據,斥《公羊》《穀梁》為穿鑿附會。關於《紀年》與《尚書》中記載不同之事,認為“雖不皆與《史記》《尚書》同,然參而求之,可以端正學者。”肯定了《紀年》的價值。此外,杜預還大膽懷疑《尚書》中關於太甲的記載,認為是漢初伏生“或致昏忘,將此書亦當時雜記,未足以取審也”。

東晉時郭璞註解《山海經》引用《紀年》中史料,其在《山海經注·海內經》中引用了《竹書紀年》所載黃帝七十七年“昌意降居若水,產帝幹荒”一條;又在《山海經注·大荒西經》中引用《竹書紀年》中“帝顓頊髙陽氏三十年帝產伯鯀居天穆之陽”的史料。與郭璞同時代的葛洪所著《抱朴子》中說:“汲郡冢中《竹書》言黃帝既仙去,其臣有左徹者,削木為黃帝之像,帥諸侯朝奉之。”杜預在其《春秋左傳集解·後序》中稱“紀年起夏殷周”,而稍後的郭璞、葛洪卻引用了《竹書紀年》中關於夏以前的史料。可見,《竹書紀年》在經不同的人整理後就出現了不同的版本。到南北朝,《竹書紀年》依然有抄本流傳。南朝劉宋時,史學家裴駰在其著作《史記集解》中引用了《竹書紀年》中史料,考證司馬遷《史記》。北魏酈道元在《水經注》中,大量引用《竹書紀年》中關於地理、水文的記載,這也是後來學者輯佚古本《紀年》的重要來源之一。

編撰於唐初的《隋書·經籍志》載:“《紀年》十二卷。(汲家書,並《竹書同異》一卷。)”之所以有《竹書同異》一卷,很明顯是因為在初唐,《竹書紀年》已有不同版本。劉知幾在《史通》稱:“《汲冢書》雲:‘舜放堯於平陽’,‘益為啟所誅’,又曰:‘太甲殺伊尹’,‘文丁殺季歷’,凡此數事,語異正經。其書近出,世人多不之信也。”唐朝學者對《竹書紀年》的記載多持懷疑態度,可見一斑。

在北宋初年編撰的類書《太平御覽》《太平寰宇記》中,依然可以找到引自《竹書紀年》的史料。這些類書也是古本輯佚的又一重要來源。稍後編成的《新唐書·藝文志》中記載:“《紀年》十四卷(汲冢書)。”北宋中葉,基本完備的原本《竹書紀年》依然傳世。南宋時私人編撰的目錄書《郡齋讀書志》和《直齋書錄解題》中,已不見《竹書紀年》的記載。與《竹書紀年》同時出土的《汲冢周書》《穆天子傳》,見載於《郡齋讀書志·雜史類》中。《直齋書錄解題·春秋類》中也提到了汲冢書《師春》。南宋紹興年間,張邦基在《墨莊漫錄》中言:“亦汲冢中竹書,唯此書(《穆天子傳》)及《師春》行於世。餘如《紀年》《瑣語》之類,復已亡逸。”鄭樵《通志·藝文略》史部編年類下著錄有“《紀年》,十四卷”,但《通志·藝文略》是鄭樵摘錄前代目錄編成,而非親見目錄中所收之書,其記述不能作為《竹書紀年》仍然流傳的證據。幹道年間編訂的《中興館閣書目》中也有關於《竹書》的著錄,但已殘缺。《宋史·藝文志》編年類中提到有“《竹書》三卷(荀勖,和嶠編)。”這篇《藝文志》編撰於元朝末年,其自序中已說明,“宋舊史,自太祖至寧宗,為書凡四。志藝文者,前後部帙,有亡增損,互有異同。今刪其重複,合為一志。益以寧宗以後史之所未錄者。”即是根據宋人幾部目錄書合併整理,又添加了些內容,有的沒的都寫進去湊數,不能作為《竹書紀年》元末存世的證據,較完整的原本《紀年》是在兩宋之際亡佚的。

如需參與古籍相關交流,請回復【善本古籍】公眾號消息:群聊