點擊文末“閱讀原文”,可訂閱《文化縱橫》2019年4月刊。

✪ 陳映芳 唐小兵

【導讀】近代以來,中國社會尤其是知識界似乎形成了一種“青年崇拜”,“青年”總是與民族國家的復興、社會思潮、行動力、理想、抱負等詞彙緊密相連,中國社會對這個群體似乎一直有著較高的期待。從這一問題出發,本文作者系統梳理了晚清以來中國社會“青年觀”的變遷,並指出年輕一代的學者如何提出新議題、如何“衝出來”,這確實是值得討論的。但不論哪個世代的學者,如果想要超越前輩,想要做更好的學問、建立更好的學術生態,那麼,他們首先要考慮的,是如何衝破既有體制及所處時代對他們的觀念束縛和制度束縛,考慮如何能超越他們自身。所有時代的侷限性都可能存在於個體內部。

▍在“家”與“國”之間

唐小兵:陳老師您好,很高興能跟您一起探討青年問題。晚清以來,中國社會尤其是知識界似乎形成了一種“青年崇拜”,從梁啟超的少年中國,到新文化運動時期的新青年,再到國共雙方的三民主義青年團與共產主義青年團……“青年”總是與民族國家的復興、社會思潮、行動力、理想、抱負等詞彙緊密相連,中國社會對這個群體似乎一直有著較高的期待,而在中國強調經驗主義和倫理秩序的文化傳統裡,青年作為一種社會角色和社會身份,似乎並沒有如此顯赫的位置。

陳映芳:在早期的青年導師裡,對於“青年”的角色期待是有區別的,主流觀點如梁啟超的“少年論”,認為中國的老年人已為時代所淘汰,對國家沒有多大用處,年輕一代是朝陽、民族希望,鼓勵青年人為國奉獻;另一種觀點,如胡適的,對主流的青年觀是持批評態度的,胡適說真正成熟的社會不是這樣的,成年人應該成為改革社會的主力,而在中國,成年人都站在後面,卻把青年推到時代的前沿,中國青年付出的代價太大了。

年輕人為什麼會被崇拜?羅素講過,“青年崇拜”是各國近代化過程中較普遍的現象,新史學的學者也有相應的論述。“青年”是近代工業化的產物,在農耕時代,農業勞動講究經驗,老人有權威,但工業革命需要新知識、需要年輕人的體能,所以它的大門是向年輕人敞開的。回看五四時期,中國在面臨民族危機時,人們就把整個民族的焦慮與希望都放在了青年身上,尤其是新知的開啟、富國強兵的夢想,都需要年輕人來擔當。年輕人一方面承擔對民族的責任,同時也對自己的權利提出訴求,一部現代文學史,貫穿始終的一個主題就是青年的婚戀自由、個性解放……可以說,“新青年”“五四青年”的內涵包含了角色和權利兩個方面。但在後來情況發生了變化,關於這種歷史性的變化,我在《“青年”與中國社會變遷》一書中有較詳細的分析。

從上世紀80年代末、90年代初開始,我們的青年觀發生了一些根本性的變化。首先因為當時整個社會價值體系發生了變化。國外有學者曾對中國社會80年代末前後的價值觀作過調查比較。很明顯,社會對年輕人越來越“寬容”了。舉個例子,80年代的青年知識分子要是下海或出國不回來的話,社會輿論普遍認為這是不能容忍的——青年人上大學、走出國門理應是為了報效國家,但90年代後的出國、下海潮一波接一波,大家接受起來很坦然——人們不再認為年輕人的角色使命就是為民族、國家的命運擔風險。

唐小兵:對一個時代的苦痛、矛盾,青年人往往最容易感觸到,也往往要面對理想與現實之間最醒目的鴻溝。臺灣有位學者呂芳上教授寫過一本《從學生運動到運動學生》,可見學生作為青年運動的主體,所謂的“主體性”在政治文化與社會轉型中,也在逐漸發生變化。對20世紀中國的政黨而言,更是所謂“誰掌握了青年,誰就掌握了未來”,所以才會出現蔣介石要在國民黨外再造一個三民主義青年團,形成了黨團之間的惡性競爭。我們是否可以這樣理解:20世紀中國青年之歷史,很大程度上是青年成為政治主體,然後被政治化,最後又去政治化的歷史?

陳映芳:要回答這一點,我覺得關鍵在於考察作為個體的青年與國家、社會、家庭關係的互動。“新青年”“五四青年”形成的過程,實質上也是傳統家族主義被批判,而國家主義與個人主義興起的過程。年輕人被要求為國盡責,而不能再安於當家庭內的孝子賢孫。這可以被理解為一個“政治化”的過程吧。

新中國成立後的前30多年,國家在家庭與個人面前,幾乎是“全能型”的,國家力量深刻介入基層社會,對傳統的家族組織、家庭倫理進行了全面改造。在經歷了一系列思想運動、政治運動後,個人主義也早已被國家主義所覆蓋,個人與國家之間形成了直接的“支配—服從”式的依附關係。與此同時,家庭生活與個人利益一樣,被視為是必須服從國家利益而可有可無的。記得上世紀80年代大學裡曾重放過一部老電影《不夜城》,孫道臨主演,裡面有一個細節:作為“資本家”的父親與相當“革命化”的女兒吵架,氣不過的父親給了女兒一巴掌。我記得當時全場80年代的學生為這一巴掌叫好——這很諷刺。上世紀50年代,這一幕高調宣傳的是女兒代表進步力量,站在國家一面,而父親作為“頑固勢力”,在當時是被譴責、被改造的對象。但同一部電影在80年代重放,女兒反而成了被嘲笑的對象。可見個人與家庭和國家的關係,及家庭倫理等,在這幾十年中發生了極大的變動。

“個人—家庭—國家”之間的關係失衡,是前30多年裡中國諸多社會問題形成的直接原因之一,同時使得自上而下的國家政治動員,輕易地主導了青年的走向。“文革”期間無數的革命青年、紅衛兵,就是青年無主體性、被政治化、被規定義務的典型。

但到上世紀70年代末80年代初,情況有了變化。首先是知青運動在推行10年後,暴露的問題越來越嚴重。在回城運動中,雲南知青幾次給中央寄去請願信:第一封信中,知青們以訴說目前生活的困苦為主;第二封信中,他們試圖說明知青運動的實際狀況並不符合當初發動的初衷。但這兩次行動都沒有取得預想中的成效。到第三封信,請願者們的敘事起了微妙變化,上海知青丁惠民就寫道:“八年,父母的眼淚快要流盡,我們體內的青春活力即將衰老,再這樣下去,我們實在受不了。我們懇求,我們請求:不求金,不求銀,只求讓我們回到父母身旁吧……”這裡知青們的訴求,已從要求“回城”變為“回家”,無形中它便由一個政治經濟問題,轉變成了親子團聚的家庭倫理問題。而“家”在知青返城運動中的登場,在當時並不是孤立、偶然的現象,此後政府出臺的各種新政策,很多是以“家庭”為核心的。比如在城市裡,知青回城,一般都是由家庭接納,包括戶口的落實、工作的頂替等;不少因國家分配遠離家鄉的職工,紛紛以“照顧父母”為由遷回家鄉工作。農村裡,啟動了家庭聯產承包制、國家鼓勵農民開創家庭副業等。讓個人迴歸家庭,雖然是當時高層為迴應社會成員訴求而出臺的,但它確實改變了此前“個人—家庭—國家”之間的失衡狀態。讓“家”在“國家”與“個人”之間扮演協調、中介的角色,讓“家”中和不同價值觀的對立,以利於國家解決政治、經濟、社會危機,實際上也起到了“去政治化”的實際功效。再往後看,上世紀90年代開始,住房、教育等全面市場化,青年人投資房產的資金大多來源於父母,教育的費用也主要由家庭承擔,生了孩子也主要由老人帶;目前尚不完善的社會保障體系,將部分國家應該承擔的責任和義務推給了家庭;加上獨生子女政策……凡此種種,都在進一步將青年與家庭捆綁在一起,成為一個消費共同體、命運共同體。整個社會生活領域家庭化、市場化。所以說,在人們被允許、鼓勵退回到私性領域的過程中,年輕人的保守化幾乎是很難避免的。

▍80後:越競爭越相似?

唐小兵:國家在進入1990年代後,一大趨勢是公私領域開始明顯分離。1980年代時像北島、崔健、海子這幾位青年偶像,都是以敢於挑戰主流的面目出現的,但這種象徵意義在急劇的時代變動中很快便衰落了,瓊瑤、汪國真、席慕蓉熱悄然興起並在大學校園盛行。80年代街頭熱議的“中國向何處去”等“宏大命題”開始淡出青年的視野。另一方面,私人生活領域的自由度越來越大,外來文化洶湧而入,給青年們提供了相當個性化的選擇自由。記得當年《格調》《上海的金枝玉葉》《上海寶貝》等帶有“小資情調”的書,都是熱銷一時的。這些種種所營造的消費文化,具有相當的迷惑性,似乎在告訴人們,想要擁有這樣的生活,你唯一可做的事情就是為之奮鬥。這種私人生活領域的奮鬥,又與瀰漫社會的犬儒主義結合起來,因此90年代以後的青年,我覺得比之80年代,是更缺乏反思資源和反思精神的。

在最近舉行的一個讀書會上,80後文學批評家楊慶祥在作品中就提出了一個判斷:80後是失敗的一代。作家閻連科也說:“社會上出現這麼多現實的問題……80後憑自己的精力,完全能完成對抗社會、對社會進行思考的任務,但他沒有做這件事。問題出在什麼地方?”您怎麼看待80後這一代人?在社會隱形的管控下,在消費多樣性的表面下,當年如此標榜個性化的一個群體,他們是否已經高度同質化?

陳映芳:上世紀80年代的青年文化和今天的青年亞文化,這中間的差異非常明顯。但講到“80後”一代,這中間涉及了兩個有點不同的議題:一個是有關“青年論”的,一個是有關“世代論”的。前面我們講到,年輕人在不同時代被期待扮演的角色內涵有所不同。90年代開始,近代的“青年角色”在中國實際上已經解體了。新的政治應該是公民政治,這種政治是跨年齡的,每個個體作為公民,對國家和社會都應擔當起相應的職責,同時享有相應的權利。這種時候再拿歷史上的青年觀去評價現實中的年輕人,不太合適。

對80後我不好輕易下定論,分析、評價某一代人的特徵,最好能以詳實的調研數據以及代際比較研究來說話。就個人感受來說,他們整體上的保守化傾向確實很明顯。這應該與他們的社會化經歷有關。他們整個成長時期,除了社會生活的家庭化,80後上大學時,恰好趕上中國高校的擴招潮和社會的高學歷化,激烈的學業競爭,在大一統的、以高考為中心的應試教育體制下,你要是反叛、不順從,帶來的後果只有被淘汰出局,所以我覺得他們在很大程度上,是“被高度規訓”的一代。

唐小兵:對,越順從越勝出,越競爭越相似。表面看上去競爭是個體的競爭,其實造成的結果是高度同質化的。他們好像與70後一代也不太相同?

陳映芳:大概因為曾經成長在80年代,一部分70後還是有點80年代“餘暉”的。我剛開始當助教、講師時的一批學生就是70後,他們中一些人就是後來我們關注的記者群體、律師群體等,我很敬佩他們。這一代人中,出現了富有行動力的公民群體。

公民的政治文化,其實也是一種個體能力,這種能力在許多國家是通過公民教育來培養的,在中國,激進的、反叛的政治文化曾是一些特殊時代或特殊的教育環境造成的,像50後、60後兩代人(即80年代的年輕人)在青少年時期曾是被“野放”的。我有時能感受到,80後對“激進化”有某種普遍的恐懼,這種恐懼當然可能是源自理性判斷(對行動收益和代價的測算),但更可能是因為個體認知方式、行為能力的不適應。

雖然曾經研究世代理論,但在現實中對當下的年輕一代作出評價,我時常會感到矛盾。因為在對年輕世代的評價中,除了年輕人自己的代際競爭話語外,在成年人社會中,往往會有“一代不如一代”式的情緒化傾向,我覺得這是需要我們有所自覺的。青少年、年輕人首先是需要成年人社會去愛護、去引領的對象。如果成年人自己未能為下一代創造較好的政治環境,自己已先期去政治化,這種情況下去指責年輕一代的政治文化,這有失公允。像我們學者自己,在大學體制內,大部分人在各種規則框架中謹慎地扮演自己的角色——我們自身就是青年學生的參照物。成年人如果期待年輕人去擔當自己都試圖迴避的責任,我覺得那是一種自私。

事實上我在做一些社會調研時,涉及市民的維權行動等,是否讓學生參與,一直有猶豫。為什麼?在當下,對獨生子女一代而言,參與社會行動的成本太高了——每個學生背後都存在一整個家庭的生活風險,除非是他們的自主選擇,否則教師將陷於某種道義困境之中。所以對今天中國情境下“青年的政治保守化”,我是抱以“同情之理解”。錢理群先生評價如今的高校培養的是“精緻的利己主義者”,我願意理解這是從大學制度/教育者責任與年輕人現狀這兩個方面來說明問題——難道這20多年來整個知識界不利己主義嗎?

▍避免以“代溝”加深社會分裂

唐小兵:討論年輕一代的問題,最重要的可能還是思考今後如何建設新的政治文化的問題。

陳映芳:是的,應該避免以“代溝”來加深社會的分裂。而且,就像我們前面討論的,社會的公私領域分離現象,是年輕一代保守化的重要背景,但這幾年大家已經看到了,沒有公民對公共事務的參與,那麼社會公平問題,以及空氣汙染、食品安全等種種問題,都是無法得到真正解決的。公域不存,則私域難保。從私域重回公域,在私民生活之外扮演公民角色,這是如今中國不同世代的人共同面對的時代課題。從這個角度看未來,我想80後、90後都會和其他世代一起實實在在地介入到公民政治中去。

唐小兵:今天回過頭看20世紀的中國革命,青年群體之所以不斷投身政治運動,恰恰在於他們對社會不公和底層苦難的感同身受。若將這種思路延伸開去,就當代中國的族群平等、社會平等、性別歧視、暴力、疾病等各種議題展開討論和尋求改良的話,中國青年的空間就不會侷限在“小我”的框架裡,而應有更積極和更高遠的追求。

如果說上世紀五六十年代生的人是“紅旗下的蛋”,70後產自“紅旗加市場”,80後產自“市場加互聯網”,而90後則可以被稱為“中國第一代互聯網原住民”——這代人幾乎從中學時代甚至小學時代起,就與互聯網相伴相生。無怪乎某著名媒體評價90後“不是另一代人,而是另一種人”。

另外,我的一位同事曾提及一個較有意思的現象:據他的觀察,他感覺95後的孩子對國家的認同感普遍較強。他們認為隨著中國經濟總量的增長,中產階層的崛起,生活指數包括出國、旅行、留學等的提高……國家變成好像不是要被審視、要警惕的,或者是要推動它為我們的公共福利來服務的角色,而在上面投注很強的情感色彩和國家認同,這跟他教過的前幾屆學生有點不太一樣。對此您怎麼看?

陳映芳:人們認同國民身份、激發民族意識的契機,除了民族危機和戰爭狀況下,另一種特殊的情景大概就是全球化吧。一個四川人在四川省內部可能是缺少“四川人”的身份意識的,只有當他流動到其他地方後,他的四川人身份才重要起來,他也會意識到四川戶口對他的生活意味著什麼。同理,進入全球化時代後,個體在不同地域間的流動變得愈來愈普遍,國家認同的意識也會隨之抬頭。比之前幾代人,90後更多地參與到跟世界交往的過程中,因特網很容易地讓個體進入到全球信息體系和交流的網絡中,另外簽證、留學、旅遊等,這些行為時不時地在提醒他們的民族身份、國民身份。所以我覺得民族意識的抬頭,可能正是國家在個體的日常生活中越來越頻繁出現的結果。

▍年輕人如何“衝出來”

唐小兵:今天學界許多有名望的學者,都是從上世紀80年代成長起來的,從1990年代到今天一直有很大影響力,對新一代的青年學者來說,這條80年代的延長線似乎很長,新的議題、新生代學者怎麼“衝出來”?中國政法大學社會學教授應星就寫過《且看今日學界“新父”之朽敗》一文批評學術界之間的代際壓抑現象,引起了巨大的反響。我也在隨筆集《十字街的知識人》中討論過這個問題。最近人民大學教授孫家洲就發佈公開信,申明要斷絕與新招碩士生郝相赫的師生關係,原因是學生在朋友圈發佈的微信“居然對北大閻步克教授、人大韓樹峰教授無端嘲諷”。從這個新科碩士的言論看,除了一些極端侮辱性的言論之外,其他的都是他在比較不同代際學者對同一個時段歷史研究的成果之後的看法,他將微信朋友圈當作私密空間才直言不諱地吐槽。這本來也是學術青年的一種特質吧,西方學術界就特別鼓勵年輕學者挑戰、超越上一代學者,而在中國學界尤其是史學界,過於強調傳承與權威(大牛巍然坐,粉絲滿天飛),而相對壓抑了青年學者的主體性。人不狂妄枉少年,誰家青春不張揚?知人論世往往就是從臧否人物發其端的,當然我們主張的是有事實根據和邏輯的臧否,而不是謾罵與侮辱。說實話,學界風氣如此,首先要檢討的是所謂的前輩學者。我記得1930年代一個北大的旁聽生壽生寫信給胡適討論中國文化的信心與反省,對胡適當時的一些言論採取了很嚴厲的批評態度,態度上也是極為張狂的,但胡適並不以為這是一種冒犯,反而跟他前後數次通信,這才是身體力行地實踐公共理性討論的典範。

陳映芳:1980年代有很多特殊性,因為學術界、思想界前幾十年的荒蕪,使得一批年輕學者一下子衝了出來。我不想否認他們在當時的優秀,但盛名之下其實難副的人和事,實在不少。我們不妨翻一下學術史,當時因為翻譯一、兩本書而暴得大名的例子,有的是。1990年代開始,大浪淘沙,一批理念型的學者堅持了下來,非常難得,我甚至覺得他們很難模仿。前兩年我在寫紀念高華教授的文章時,曾憶起過往年代,有點感慨。但與此同時,今天也有不少檯面上的名家權威,他們或在倚老賣老,或在很大程度上已經是靠權力在支撐了。

不過,年輕一代的學者如何提出新議題、如何“衝出來”,這確實是值得討論的。我們可以認為學界因為有權力團體霸佔而扼制了年輕人的生機,也可以說今天學術發展水平包括規範化、國際化的程度與80年代已不可同日而語,所以年輕學者建立學術名望更難了。但在我看來,不論哪個世代的學者,如果想要超越前輩,想要做更好的學問、建立更好的學術生態,那麼,他們首先要考慮的,是如何衝破既有體制及所處時代對他們的觀念束縛和制度束縛,考慮如何能超越他們自身。所有時代的侷限性都可能存在於個體內部。

唐小兵:中國學界的風氣充滿了鄉愿氣和圈子意識,就像我以前在文章中指出的那樣,也充滿了一種虛偽而封閉的自戀意識。時代的侷限有時個體很難衝破,但關鍵是要有這種自覺認知和反思精神,不要沒有這種自覺還沾沾自喜。套用崔衛平教授的一句經典語句來說,就是“你所站立的地方就是你的中國”——你所立足的地方就是你的空間,你怎樣在某種程度上決定了時代怎樣。

—— 新書推薦 ——

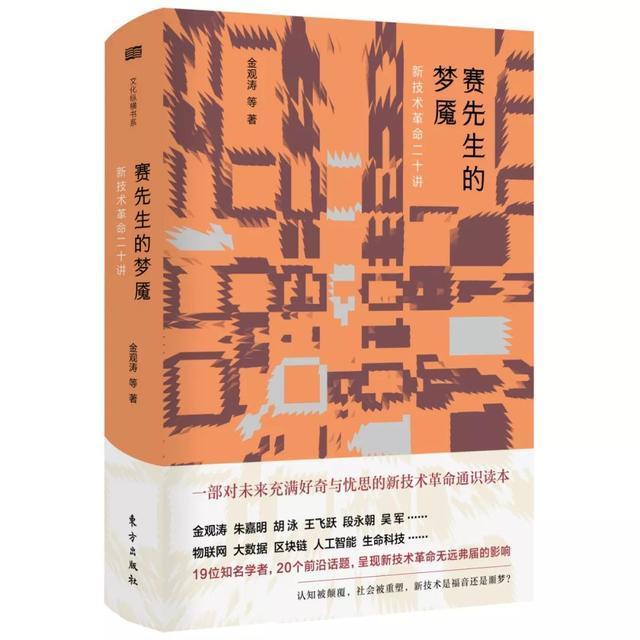

《賽先生的夢魘:新技術革命二十講》

▍內容簡介

新興技術的蓬勃發展,是大勢所趨,還是短時間的概念泡沫?相較於人類社會過去的產業革命、技術革命,人工智能等新技術所引發的革命性變化具有哪些特徵?在智能時代,人類社會的組織形態可能向哪些方向發展?具有千年傳統的人文主義,能否依然能控制住擁有強大算法、海量數據且具備深度學習能力的智能機器?世紀輪轉,今天的中國,需要再次直面“賽先生”的挑戰,重新理解科技與人文的關係。

本書由《文化縱橫》編輯部策劃、出品,東方出版社出版,收入了金觀濤、朱嘉明、王飛躍、胡泳、段永朝、吳軍等學者的二十篇講義,內容涉及“大數據”“人工智能”“區塊鏈”“現代醫學”等前沿科技領域。雖然以新技術革命為講述對象,但作者普遍具有深厚的人文素養,他們不是單純地向大眾普及新興技術的原理及其應用,還從法學、哲學、歷史學等多個角度,向讀者全方位展示了新技術對人類社會未來發展的潛在影響。

▍本書目錄

序言 重建真實性哲學(金觀濤)

第一講 後工業時代:意義互聯網的興起(胡泳、王俊秀、段永朝)

第二講 互聯網文明與中國製度轉型(朱嘉明)

第三講 “互聯網+”時代的大國競合(胡泳 王俊秀)

第四講 大數據、機器智能與未來社會圖景(吳軍)

第五講 “零隱私世界”:信息時代隱私保護的困局(利求同)

第六講 大數據革命的商業與法律起源(胡凌)

第七講 人工智能:第三軸心時代的來臨(王飛躍)

第八講 反思“人工智能革命”(金觀濤)

第九講 機器崛起:人機群體共生的新形態(王曉)

第十講 科幻文學中的人工智能倫理(呂超)

第十一講 比特幣:預示未來貨幣形態和體系的實驗(朱嘉明)

第十二講 區塊鏈重塑世界(段永朝)

第十三講 智能機器社會的崛起:小法律、實驗法、區塊鏈和智能合約(餘盛峰)

第十四講 破解現代醫學的觀念困境(金觀濤 凌鋒)

第十五講 現代醫學的興起、挫折與出路(李尚仁)

第十六講 從“設計生命”到理解生命:對生命科學的哲學思考(金帆)

第十七講 技術科學的風險與倫理重建(李尚仁)

第十八講 警惕科學:在科學、技術與社會的臨界點上(田鬆)

第十九講 “數碼時代”科技與人文的契機(許煜)

第二十講 AI時代的宗教:對世俗化命題的反思(李睿騫)

附錄 關於人工智能與人類未來的對話(徐英瑾)

跋 抑制文人情結,走向“後人類時代”(朱嘉明)

編後記

本文發表於《同舟共濟》2015年11期,記者樑思慧整理。歡迎個人分享,媒體轉載請聯繫版權方。

打賞不設上限, 支持文化重建

長按下方二維碼打賞

轉載須知

後臺回覆“轉載”獲取授權

進入微店

點擊“閱讀原文-進店”進入

投稿郵箱

本文已參與“最佳評論計劃”,入選留言者,有機會獲得贈書