出生書香門第,被西方譽為最符合構成學的清代書法大師

伊秉綬像

在中國書法史上清代是一個大力提倡碑學的時代。在漢碑的研究及隸書創作中伊秉綬是一個傑出的代表 ,這一點成為大多數書法研究者的共識 ,康有為亦謂其為集隸書之大成者。然對其豐富美質的細緻深入的研究 ,似乎並不多見。

伊秉綬《隸書“政成心逸”五言聯》紙本隸書 146×34.7cm×2 北京故宮博物院藏

自漢末以來,書法史在一定意義上就是一部書法名家史。每一個時代所產生的名家,無不承前啟後,勾連如環。擷取其一來進行觀察,可知來往之變,對清代碑學代表人物伊秉綬的研究即本於這一目的。

伊秉綬《隸書“詠風觴月”五言聯》紙本隸書 123×20cm×2 山西省博物館藏

伊秉綬(1754—1815),字組似,號墨卿,福建寧化人。乾隆五十四年(1789)進士,官至揚州知府,《清史稿》入《循吏傳》。其父伊朝棟與其師陰承方均是當地著名的理學家。程朱理學中持敬躬行,重視道德踐履的思想,對伊秉綬的一生有重大影響。作為書法家,伊秉綬的隸書平正中和,達大順之境,其成就超邁前代,遙接漢人。其餘諸體也達到了相當的水平。

《隸書“為文論詩”五言聯》 中國千年傳世書法珍品展

從所存的伊秉綬作品與顏真卿作品相比會發現,首先,結體方面,二人都將字的長度和寬度加以較嚴格的控制,無論顏真卿之楷書還是伊秉綬之隸書都不講求結體上的奇妙多姿,嚴謹不苟、正大莊嚴,刻意減少結構和線條之間的變化,重視線條對於空間的平衡佈置,因而他們的字大方而規矩。

隸書聯 縱129釐米、橫29釐米。

伊秉綬書擅五體,正、草、隸、篆皆能,隸書尤為傑出。康有為在《廣藝舟雙楫》中稱伊秉綬和鄧石如為清代碑學“開山作祖,允推二子”,正是著眼於其隸書成就的。伊秉綬的隸書師古不泥,個性突出,故能在書法史上有很高的地位。歷史上的每一個書家之所以能形成自己獨特的面貌,必然要從多方面吸取營養。伊秉綬的隸書雖然面貌新穎,個性強烈,也非無源之水。

隸書五言聯

清代以來人們對伊秉綬隸書的取法淵源有著各種認識:何紹基認為伊秉綬的隸書出於篆書,推崇其取法高古;鄭孝胥言伊秉綬取法顏真卿,而“獨用隸體”,為“魯公之功臣”,可謂眼光獨到;劉鹹炘點出伊秉綬隸書“似西漢而時雜東京”,沙孟海先生見解深刻,指出了伊秉綬和桂馥同派、以顏楷寫隸書,深化了鄭孝胥的認識。

伊秉綬《臨張遷碑軸》紙本隸書 138.9×38.1cm 四川省博物館藏

自清代以來,在伊秉綬隸書取法漢人這一點上幾無疑義,至於具體取法漢代何碑,大都沒有明確指出。沙孟海先生指出了伊秉綬是“用顏真卿的楷法寫隸字”,並受到了桂馥的影響。

伊秉綬《臨漢張遷碑立軸》紙本隸書 84×46.5cm 福建博物院藏

伊秉綬隸書多用方筆,線條粗重厚實,而且字形極為方正,這一點來自《衡方碑》和《張遷碑》。方筆的來源似以受《張遷碑》影響更大。伊秉綬臨習《張遷碑》甚早,已知最早的臨作為其 30 歲時所書,今藏北京故宮博物院。伊秉綬自以方筆為主的《張遷碑》入手,更易寫的朴茂雄厚。《張遷碑》的字形多參差變化,不甚整齊,《衡方碑》則更為方整,在字形上對伊秉綬的影響更大。伊秉綬還臨過同樣字形方整的《西狹頌》、《裴岑碑》等漢碑。

伊秉綬《隸書臨西狹頌軸》紙本隸書 119.6×41cm 天津博物館藏

除漢碑外,伊秉綬在晚年還臨寫曹魏時期的《受禪碑》。《受禪碑》刻於黃初元年(220),據傳乃“王朗文,樑鵠書,鍾繇鐫字,謂之三絕。”曹魏時期的隸書碑刻,如《上尊號碑》、《孔羨碑》、《曹真殘碑》等都上承東漢末期“八分書”之餘緒,更加強化了起筆時的方筆,變得“挑撥平硬如折刀頭”。

伊秉綬《隸書“沽酒誦詩”七言聯》紙本隸書 158.2×35.9cm×2 重慶市博物館藏

沙孟海先生在《近三百年的書學》中論述伊秉綬隸書的取法時說:“他不論臨那一家字,都有“我”的存在,而他的“我”之中,又處處有顏的骨氣,是真可謂“具體而微”了。除卻顏的成分,其餘比較地佔得多的,還是《吊比干文》的成分更多些。”

伊秉綬《隸書“萬卷十年”七言聯》灑金箋隸書 199×34.5cm×2 安徽省博物館藏

臨摹對於一個書家的意義之大是不言而喻的。沒有任何一個藝術門類像書法這樣,臨摹古人經典幾乎成為唯一的學習方法。國畫既要臨摹古人,又要“外師造化”,走的是師古人和師造化同時進行的路子。書法則要時時在“與古為徒”的路子上跋涉,書法成就的高度往往由其入古的深度來決定。深入古人不足的出新,多數會落入野狐禪的路子。所以一個成功的書家必然會對臨摹給予足夠的重視。清初的王鐸“一日臨帖,一日應請索,以此相間,終身不易”,而且臨帖精準,連背臨都能做到“趣舉一字,矢口立應。覆而視之,點畫戈波,錯見側出,如燈取影,不失毫髮。”

隸書“退一步齋” 橫額 47×139cm 紙本 1813年 上海博物館藏

伊秉綬也同樣重視臨摹,在今天流傳的墨跡中,臨摹作品佔了很大的比例。樑章鉅記載伊秉綬曾言:“學漢碑,每種須兩副,一懸壁締觀,一剪裱臨仿。”“懸壁締觀”得神氣,“剪裱臨仿”得字形筆法,伊秉綬可謂善學者。謝章鋌跋伊秉綬詩後雲:“墨卿先生與外大父丁喈庭先生同舉春官,素相得。嘗曰:‘墨卿每朝起,舉筆懸畫數十百圜,自小累大,以極勻圓為度,蓋謂能是,則作書腕力自健。’”從中可知伊秉綬是極為重視學習方法的。

伊秉綬《隸書“毋自欺齋”橫額》紙本水墨 45.5×193cm 1815年 深圳市博物館藏

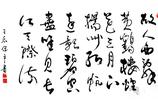

伊秉綬的隸書從漢碑中攝取神理,自開面目。用筆勁健沉著,結體充實寬博,氣勢雄渾,格調高雅。伊氏自己總結為:“方正、奇肆、姿縱、更易、減省、虛實、肥瘦,毫端變幻,出於腕下……”。其所作楹聯、匾額,從行款到結體,極富疏密聚散之變化,於遒勁中別具姿媚,個性鮮明,橫平豎直。他用篆書的筆法來寫隸書,因此筆劃圓潤、粗細相近,沒有明顯的波挑。章法極有特色,字字鋪滿,四面撐足,給人方整嚴謹的裝飾美感,且樑章鉅對之有“愈大愈壯”之評。

伊秉綬《隸書“花嶼讀書堂”五字橫幅》紙本 32cm×130.5cm 北京故宮博物院藏

伊秉綬《隸書扇面》 刊於《西泠印社法帖叢編.伊秉綬隸書字帖》

伊秉綬《行書臨虞世南帖》軸,紙本行書 93.6cm×43.8cm 北京故宮博物院藏