宇宙外面是什麼?是虛空還是宙宇?

宇宙之外是宇宙之外的無限宇宙!

無限宇宙之外是超級大宇宙!

超級大宇宙之外還是大大大超級宇宙!

…………………………

一、導論

宇宙之外是什麼?

宇宙到底有多大?

宇宙之外之外是什麼?

宇宙之外之外之外的外邊是什麼?

宇宙之外的之外的之外的之外之外之外是什麼?

宇宙到底有多小?

小到一個質點,裡面是什麼?

宇宙到底有多少個維度?

人類貧瘠的想象力似乎很難理解,那就讓我們用宇宙中跑得最快的東西——光來衡量吧。

二、用光來測量宇宙

光在真空中的速度為每秒30萬公里。這個速度如此之快,以至於近代的學者誤以為光速是無限大的——打開燈的一瞬間,整個房間不就被照亮了嗎?

實際上,光照亮方圓幾米的一小塊地方,大約需要一億分之一秒。在你讀這篇文章的幾分鐘內,光子就飛了1000萬公里,相當於繞地球250圈!

人的視細胞感受到的每一個光子,都是8分鐘之前從太陽表面出發的,跨越了1億5000萬公里的漫長距離,才進入你的視網膜。冥王星和太陽相隔75億公里,暗淡的陽光到達這顆荒蕪的矮行星需要7小時!

離開太陽系之後,我們更能體會到宇宙的速度極限——光速在幾乎無窮盡的空間面前,是多麼微不足道:

光到達距離太陽最近的恆星——半人馬座的比鄰星需要4年;

橫穿整個銀河系盤面,需要10萬年;

到達肉眼就能看見的仙女座大星雲需要250萬年;

科學家能觀測到的最遠星系位於130億光年之外

宇宙大約有138億年的歷史。誕生才8億年的嬰兒宇宙中,一顆恆星在核聚變的大火中誕生,一個光子掙脫引力的束縛,開始了一段漫長到絕望的旅程。

它出發的時候,周圍還沒什麼星光,宇宙還處於“黑暗時代”,大片的氣體雲正在積聚能量,準備孕育新的原恆星。

當這個光子走完2/3的旅程時,在銀河系的獵戶支臂上,一顆普普通通的恆星誕生了,在它周圍從內到外排布著8顆行星。

光子對這一切渾然不知,又繼續飛行了幾億年。在這些行星之中,第3顆岩石行星的原始海洋在閃電和暴雨中形成了生命的最基本單位。

光子忽然覺得,這段漫長乏味的旅程有了新的意義,自己和那顆陌生的行星之間似乎被一條神祕的細線緊緊相連。

光子的腳步當然不會稍作停留。無數生命在岩石行星上興起,繁衍,衰亡,化為積壓在地層深處的化石。蜥腳類恐龍的龐大身軀被流沙覆蓋,一隻古猿小心翼翼地直立起來,眺望遠方的地平線。

光子剩餘的行程屈指可數了。這種直立行走的生物每天除了打打鬧鬧就是胡思亂想,它們把腳下的大地取名“地球”,還把散播光和熱的母星稱為“太陽”。

光子冷笑了一聲。在地球上,一個叫伽利略的人把兩個鏡片安在紙筒裡,造出一個被稱為“望遠鏡”的東西,還把它對準了夜空中的星星!

光子心裡一緊,硬著頭皮繼續前進。地球上這群古怪的生物吃飽了還會鼓搗些稀奇的玩意兒,比如把一根“鐵棍”弄出老大的火光和濃煙,發射到高空,還把一些閃亮的“玻璃球”送到地球的軌道上繞來繞去。

光子離地球越來越近了,遠遠看去不起眼的小點急速擴大,最終變成一顆碩大的蔚藍星球。光子急急忙忙地想從它的身邊溜過去,沒想到正好撞到一架漂浮在太空的望遠鏡的鏡片上!如果此時光子能夠聽到地面科學家的興奮交談,它就會知道,終結這段130億年漫長旅程的,叫“哈勃太空望遠鏡”。

即使這個光子沒有被哈勃望遠鏡捕獲,它也永遠無法走到宇宙的盡頭。因為從它出發的那一刻起,宇宙就一直在膨脹。

從人類的角度看,一切映入眼簾的星光最多隻有138億年的歷史——這被稱為可觀測宇宙,但因為宇宙空間本身的膨脹超過光速,可觀測宇宙的半徑實際上為460億光年。至於460億光年外是怎樣一番景象,我們永遠也無法看到了!!!

我們看不到的宇宙有多大?

只有靠想象!

三、想象我們得宇宙有多大?

我們人類生活在地球,地球又生活在宇宙這個大家庭裡,古時候有智者常常抬頭看天上的星星,天外的世界有多大?隨著歷史的前進,到了近代,隨著天文望遠鏡的出現,人們終於可以觀察宇宙了,人們迫世想要知道:宇宙到底有多大?

但當人們用天文望遠鏡看宇宙星空時,才發現自己是多麼渺少,也深深為自己的這個問題感到迷惑,宇宙到底有多大?真的無邊無際嗎?初期的天文望遠鏡觀察距離是有限的,但隨著天文望遠鏡的越來越先進,後來哈勃望遠鏡發射到太空中,人們對宇宙再次進行深空觀察,這次看得更遠,更表,這個時候人類更加傻眼了,宇宙好大啊,如此遠的距離還沒有看到宇宙的盡頭。宇宙到底有多大呢?

在一次研討會上,有人問科學家,我們的這個宇宙到底有多大?科學家沉默了一會就對他說,宇宙的大小,我們不能用大來衡量它,順著這個思路想下去,當你覺得害怕,覺得自己渺小的時候,你就知道宇宙有多大了。

地球對於人類來說,好大啊,要是步行旅行,一生也走不完地球。我們站在海岸邊,看著無邊無際的大海,感慨地球太大了。這時人類感覺自己面對整個地球是多麼的渺小。

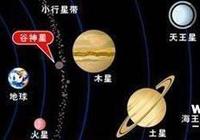

要是把地球放在太陽系中,地球也就不算大了,太陽系的八大行星裡,都比地球大,而且太陽系還是很多的衛星,數以億計的其它小型天體,太陽系邊緣還有一個奧爾特雲的地帶,這裡面的小行星更是不計其數。

如果你覺得太陽系夠大了,但是太陽系在銀河系裡,只是一粒塵埃或一粒沙子,沙子有多小,太陽系就有多小,銀河系的直徑16萬光年,而太陽系只有1光年,差距何其之大。銀河系中像太陽這裡的恆星有2000多憶顆,而且太陽還是其中比較小的那一類。

銀河系你是不覺得很大了,但在銀河系外邊還有一個叫室女座的超星系團,它裡面比銀河系大的星系就有100多個,光在裡面走一個直線都要2億年,裡面的恆星數量達100億萬顆。

當你認為這個室女座的超星系團很大的時候,它其實只是拉尼亞凱亞超超星系團的一根小手指罷了,這個叫做拉尼亞凱亞超超星系團的覆蓋範圍竟然達到了5.2億光年之遙。這個超超星系團裡邊的恆星已經是無法計數了,即或這樣,它還不是宇宙的邊緣,而僅僅是宇宙裡邊的一根頭髮絲而已!

當你看完以上的思路,你會不會被嚇傻了?宇宙之大遠超我們的想象,這還只是我們目前天文望遠鏡可觀測到的範圍,而能觀測到的範圍其實只是宇宙的冰山一角。這個時候我們才深深感到,地球的渺小,人類在這個宇宙中最多算一個細胞。

如此浩瀚的宇宙,你說會不會有外星人呢?如果說沒有,估計誰也不會信,外星人在宇宙中應該是普遍的存在,即使按億萬分之一來算,那有外星人的星球也多得數不過來,這裡面文明等級有高有低,有的可能處在原始社會,有的可能已經發展了幾十億元,這樣的超級文明科技發展到何種程度,真是我們不敢想的。人類的文明誕生才不過不到1萬年,與宇宙中的那些高級文明差距實在是太大了,怪不得霍金經常警告人類,不要試圖和外星人接觸,否則帶來的可能就是災難。

宇宙究竟有多大?

宇宙最後的歸宿是什麼?

其實和人類也是一樣!

隨著科技的進步,地球上的地方基本都被探索遍了,人類也是將目光放到了太空中。亞里士多德曾經說過:你知道的越多,不知道的也越多。確實,隨著人們對太空的慢慢了解,也發現不知道的東西也越來越多了,

例如宇宙到底有多大?

宇宙的結局是什麼?

可能有的人會說了,知道那麼多幹什麼?活好當下就行了,這裡小編就要提出了反對意見了。最開始的人類是進化而來的,直到現在,人類也還是在進化當中,求知慾就是最好的證據,知道的越多,智力進化的也就多,後代也就會越來越聰明!

那麼宇宙到底有多大呢?

科學家們根據已有的數據測算出宇宙的直徑可達到920億光年,而這個直徑的數字每分每秒都在增加而且速度正在增加,當你們看到這篇文章的時候,宇宙又變大了一點哦!這是由科學家布萊恩·施密特提出的,並因此獲得了2011年的諾貝爾物理學獎!

但是這個速度增加並不是無上限的,當宇宙膨脹到一定的程度,就是當宇宙能量密度小於臨界密度時,宇宙的增長速度就會變慢,各種星系氣體就會慢慢被恆星消耗殆盡,而恆星也因此而演變成白矮星或者中子星,直到互相碰撞形成黑洞,最後整個宇宙重新發生大爆炸,一切有迴歸到初始狀態,繼續膨脹、爆炸的路線!

循環,就是約束世間萬物的唯一準則,人是這樣,宇宙也不例外!

從小到大!

從大到小!

從生到死!

從死到生!

循環反覆!

生生死死!

永遠存在!

四、想象一下我們的宇宙維度:

0、真空宇宙——零維時空

1、微觀宇宙——宇宙奇點時空

2、射線宇宙——一維時空

3、平面宇宙——二維時空

4、立體宇宙——三維時空

5、曲面宇宙——四維時空

6、黑洞宇宙——五維時空

7、白洞宇宙——六維時空

8、七維時空

9、八維時空

10、九維時空

11、十維時空

12、十一維時空

13、十二維時空

14、十六維時空

15、二十五維時空

16、三十六維時空

17、四十九維時空

18、六十四維時空

19、八十一維時空

20、平行宇宙時空

21、反物質宇宙時空

22、大宇宙時空

23、超大宇宙時空

24、……………………

我們所看到的世界,是由長、寬、高組成的三維空間,加入時間之後,就變成了四維,愛因斯坦告訴我們說,一維的時間和三維的空間組成不可分割的時空整體,而宇宙的時空是彎曲的。四維空間我們都可以理解,但是時空彎曲使我們的想象力受到挑戰,這並不是能直接觀察出來的。但是物理學家就是喜歡挑戰,他們不斷的引入新的維度,五維、六維、七維、八維、十維……等等,難道後面還有?小編我已經很難想象了。

五、分析維度

讓我們從零維開始,發揮我們想象力來挑戰思維吧。

1. 零維

零維可以理解為一個沒有長寬高的點。有人肯定會質疑,再小的點,在顯微鏡下都是有長度的,零維空間是否根本就不存在?的確,零維根本就不存在的,但接近零維的空間就在我們身邊。現在物理學家給我們展現微觀世界的許多古怪現象,其中包括一種叫“零維半導體”的結構,也就是通常物理學上的“量子點”。量子點雖然十分的小,但畢竟還是有體積的,可以讓一個電子剛好進入量子點中。量子點像是陷阱,當電子進入之後,它們就不能移動分毫的距離,完全被限制住了。而且即使我們從外界向一個量子點注入能量,不論能量大小都不能改變電子的狀態,而且進入多少能量就會吐出多少。這種古怪的特性物理學家視為零維結構,量子點可以通過電子和光子的轉換儲存傳遞信號,用在未來的量子計算機或者更高領域。

2. 一維

一維是一條直線,牛頓的定律在一維空間中可以起作用,一維空間的物體可以前後運動。在量子學家看來,一維空間是真實存在的。比如,他們會製造一個十分狹窄的隧道只能讓電子前後運行。通常兩個電子相遇,電荷因同性相斥的原理會給對方讓路。可是如果在一維空間隧道中,只能前後運動,那麼兩個電子就會相互發生作用而產生一種奇怪的現象。一個電子具有電荷,而另一個電子是自旋狀態。一維空間的古怪現象量子學家已經司空見慣了,科學家目前正在研究一維碳納米管,準備以它作為導體或半導體材料,用來制未來的量子計算機。

3. 1.5維

不要以為空間維度就一定是整數, 比如1.5維就挑戰了我們慣性思維。數學家早就知道,只要觀測的夠仔細,雲就不是團狀的,山峰也不是錐狀的,海岸線也不是弧形的。它們細微的輪廓比純粹的直線佔有了更多的空間,這樣的輪廓介於一維和二維之間,我們算作1.5維。

4. 二維

二維在數學上是兩條線交叉的平面,但是在物理學中也能實現應用。2004年,科學家首次在實驗室產出“二維物質”,只有碳原子後的平板,類似於人們熟悉的石墨。當我們把電子用強大的磁場限制在二維層面的半導體材料中,並冷卻到絕對零度的1/3時,人們認為不可分割的電子就會破裂成多個粒子,每一個粒子都會擁有電子的部分電荷。這些粒子被稱為“任意子”。總之,在二維的平面空間,從新型藥物到平行宇宙等等事物都會成為可能,等待人類未來的突破和發現。

5. 三維

我們所生活的世界是在三維空間中,根據弦理論,空間可以從零維到十維的任意模樣,這讓物理學家很困惑,既然各種可能的維度都存在,為什麼我們生活在三維的宇宙中,這該如何解釋呢?2005年,美國物理學家在計算計算髮起“維度戰爭”,他們用計算機模擬了不同的維度空間,然後相互碰撞彼此產生作用,最後經過爭鬥,三維宇宙和七維宇宙最後倖存了下來,不過這並不能作為我們生活在三維空間的證明。

6. 四維

相對論中提到時間和空間融合成為一個整體——時空。但是這是兩個不同的維度,我們可以在三維空間任意方向旅行,但是在時間維度中只有一個方向。為什麼會這樣呢?

相信大家都知道光也是有速度的,我們所看到的太陽是8分鐘前的太陽。根據相對論,光速在真空中只能無限接近,無法超越。所以物理學家認為,正是由於光速的限制,讓時間這個維度變的和三維空間不同。如果可以超越光速,很可能時間就會停止或者倒流。

7. 五維

我們瞭解了擁有時間的四維,在這個基礎上,1919年,德國的科學家卡魯扎寄給愛因斯坦一篇論文。他認為四維時空增加一個第五維,引力和電磁力就有可能統一成一種力。後來到了1999年,美國科學家發現,如果真的有第五維,就可以解釋一個令人煩惱的謎團,既為什麼引力比自然界的其他力要弱。根據五維時空模型,四維時空處於一個空間無限大負曲率的五維空間上,其中一部分引力洩露在四維時空膜上,處於四維時空的我們就發現了引力。同時,加拿大科學家提出一個石破天驚的觀點,認為五維時空曾經存在,後來破裂成兩部分,一部分是我們的四維時空,另一部分是我們世界所有東西的質量!這個理論解決了為什麼萬物都有質量的難題,而且還解釋了宇宙開端前的奇點。根據大爆炸理論,無限大的溫度和密度,所有物理理論都失效了。

打個比方,生活在二維空間的生物永遠想不到一個金屬點為什麼會有極大的質量。但是對於三維空間的生物,那只是紮在一張紙上的針而已。所以,我們不能理解奇點的無限密度和大爆炸的超光速膨脹,但是對五維時空的生物來說,這並沒有什麼奇怪的。

8. 十一維

1995年,美國科學家提出一種叫做M論的理論統一了各種弦理論。在M論中,宇宙是十一維的,只是其中的7個維度空間蜷縮到了我們觀察不到的地步。甚至還有一種弦理論認為,宇宙有多大26個維度!

我們沒有提到七維、八維、久維或者3.5維之類的宇宙,是因為物理學家無法設計出那樣維度的時空,它們違背了物理學的原理。如今物理學分為兩類,一派認為宇宙是固定的維度,就是我們所生活的真實空間結構。另一派認為,存在很多不同維度的時空宇宙,我們只是恰好生活在四維時空中。

你們想象一下你們的宇宙有多大?

茫茫宇宙充滿著太多的未知,也讓人們對宇宙充滿著恐懼,但是人類的慾望從未因為害怕而收縮過,我們一步步的加快著自己的步伐,只是想對宇宙瞭解的更多,但是越瞭解反倒更加的迷惘了,因為我們發現人類實在是太渺小了,光是宇宙的邊界就讓我們望塵莫及,我們的科技似乎永遠也達不到宇宙的編邊界,但是這並不妨礙我們對於宇宙邊界的猜測。

說是猜測,當然也不能瞎猜,而是要有根據的猜測,目前科學家提供了三種比較靠譜的猜測,這是科學家根據很多猜測整合出來的結果,一般是最廣為人知,但是又是最具有科學證明的,我們就來看一看吧!

第一種:宇宙之外是一片虛無,也就是所說的未知,什麼都不存在的虛無空間,在科學裡所說的宇宙,僅僅是我們目前能觀測到的,處在這個空間範圍內的一切,這個科學依據就是宇宙大爆炸的假說,因為宇宙大爆炸之前就是一片虛無,那麼宇宙之外不就應該是沒有爆炸前的樣子嗎?

第二種:宇宙之外存在於別的宇宙。這個觀點也是目前普遍被承認的一種觀點,很多科學家認為宇宙是有明確的邊界的,只不過我們目前所處的宇宙太大,因此難以觀測到,或者出在另一個維度也有可能,關於這點,科學家已經通過宇宙微波輻射找到諸多的證據,其中甚至包括宇宙被另一個宇宙撞到的摩擦痕跡,另外再加上量子力學的發展,都讓我們對另一個宇宙更加深信不疑。

第三種:最後一種就是一種可怕的猜測了,這是基於文明之上的猜測,科學家認為或許我們一切都是被安排好的,宇宙之外是高級文明的實驗室,我們的宇宙就像是一塊試驗田,這裡的一切都是被更高級的文明製造出來的,所以這個宇宙才會如此的有規律,事實上這種猜測雖然可怕,但是並不是沒有可能。

對於宇宙之外到底有什麼?

這個問題一直都被人們所猜測,而在真正的答案揭曉之前,我們還有充足的時間放飛自己的想法,關於這一點,小夥伴們怎麼想?可以留言下方大家一起討論!或許會有更棒的答案呢!

因為我們受限於這個時空,所以我們感覺在宇宙中似乎沒有鄰居。但是未來我們很有可能打開另一個維度的時空,那時或許會發現一個更大的維度空間的宇宙!

六、宇宙又可以細分得多小?

組成物質的是原子,而組成原子的是質子、中子和電子。電子被認為是基本粒子,已經無法再細分下去。但質子和中子是由更小的夸克組成,而夸克就像電子一樣被認為是不可再分的基本粒子。那麼,電子和夸克有多小呢?

在微觀層面,粒子所表現出來的行為與我們的常識大相徑庭,諸如電子、夸克(儘管由於色禁閉沒有自由的夸克)等微觀粒子具有波粒二象性。根據粒子物理標準模型,電子是帶點電荷的點粒子,沒有空間範圍。不過,定義電子的半徑在原子尺度的相互作用問題上很有用。根據經典電子半徑的定義可得,電子的半徑約為2.8×10^-15米,即一億億分之二十八米。但這個定義忽略了量子力學的影響,使得這其實與電子的真正基本結構沒有什麼關係。從彭寧離子阱的測量結果來看,電子半徑的上限約為10^-22米。但從能量不確定關係來看,電子半徑的上限約為10^-18米。

就像電子一樣,夸克理論上也應該是點狀的、無窮小的。從實驗數據來看,夸克的半徑小於4.3×10^-17米,大於10^-19米。也就是說,電子和夸克的尺度相當。

除了組成物質的基本粒子外,還有更小的基本粒子,比如中微子。據估計,電子中微子的電荷半徑尺度為10^-19米,略小於電子和夸克。

七、時空是否有盡頭?

小時候我們總是會發問:宇宙有多大?宇宙存在多久了?宇宙之前是什麼?

孩童時期的筆者總是認為宇宙的年齡是有限的,而二律背反中的一個命題也拋出類似的觀點:如果宇宙沒有起點,那它的“起點”就是無限遠的,但是無限遠的起點居然也會有盡頭,這個盡頭就是此時此刻。

此時此刻可以看成宇宙的盡頭,在盡頭之前卻是無窮的時間。宇宙的“起點”是無限的,但卻有盡頭端點。

倘若把宇宙的時間做成座標軸,就好像射線一樣,有一個端點作為盡頭,而另一端卻是無限的。

如果時間是有端點的,那麼空間也是有端點的,因為空間內的事物總是在變化,無限的空間意味著無限的變化,而時間就是對變化的度量。時間有端點,就意味著變化也是有端點的。於是空間和時間一樣,並非是真正意義上的無限。

但是從另一個邏輯基礎出發,卻能得出宇宙時空無限的結論。

如果宇宙是有限的,那麼有限之外是什麼?康德認為那是“無”,既然都是“無”了,那麼它就不可能和宇宙中的事物有任何牽連。

宇宙之外的“無”都不限制宇宙了,那麼宇宙沒有道理是有限的。因為所有的有限事物都是和另一事物存在著明顯的“隔離帶”而體現出來的,或者是被另一事物擠壓著,包圍著才體現這個事物的有限性。比如有體積的蘋果被盒子包裹著。

如果有限的宇宙之外是“無”。那麼“無”就不是事物,如果“無”是事物的話,那麼“無”就屬於宇宙了,也就不會再是“無”。

“無”不會對宇宙內的事物做成任何限制和“擠壓”,那麼宇宙怎麼可能是有限的呢?於是得出結論,宇宙是無限的。

其實宇宙無限論和有限論都可以在邏輯上成立。因為人的意識在思考某些事物時總需要思維工具,這些最基礎的工具往往是先驗的,也就是與生俱來的時空觀。在先驗的基礎上思考同一事物而得出截然不同的論調是符合邏輯的。

當然,康德生活在牛頓力學統治的時代。現代物理學傾向於宇宙是有限的,畢竟有證據支撐的大爆炸理論認為宇宙起源於138.2億年前的奇點。

但不可否認,即便宇宙的起源真如大爆炸理論描述的那樣,那麼康德關於宇宙之外的“無”對事物的非牽連性導致宇宙無限的推理依舊得不到邏輯學上的合理解釋。

八、物質是否可無限細分?

首先假設物質可無限細分,那麼物質分到最後就是無限小,在康德看來無限小是不存在空間結構的。如果物質存在空間佔用,那就不是無限小,於是康德認為無限小就是無。既然物質都無限細分為無了,那麼無數個“無”疊加起來還是無,那怎麼會有宏觀上的物體呢?

當然康德把無限小認為成“無”本身就飽受爭議。在康德生活的年代,微積分就已經盛行了。在數學上,人們並不認同無限小就等效於“無”。但是康德是從邏輯觀點論證的:如果無限小不等效與“無”,那麼這個物質就佔據空間,那麼我就可以繼續細分,那無限小就不該佔有空間。

事實上,數學上的無限小和古典哲學的無限小本身就存在巨大的差異。反正我是不認同康德的這一觀點,但貌似也找不到有力的邏輯工具予以反駁。評論區可以留言探討一下。

如果物質不可再分,而是由一種最基礎的、沒有屬性差別的基本粒子構成。那麼在邏輯上我就可以繼續細分這個基本粒子,那麼物質怎麼可以存在基本單位呢?

當然,康德的觀點有很大的時代侷限性,他沒有能力預見量子力學的發展。在量子力學中,光子是能量的基本單位,被稱為光量子,並不可再分,而且物質細分到普朗克長度就毫無意義了。但這些都是現代物理學上的結論。康德玩的是邏輯,你說光子不可再分,那在邏輯上光子就肯定佔用空間(量子力學認為光子是0維點粒子,不佔用空間,具有波粒二象性),那在康德的邏輯中,就可以設想光子再分。

物理學總會和哲學思想產生一些矛盾,前者基於自然事實,後者基於思辨。而這樣的矛盾無外乎來自人的先驗邏輯。

所以人對宇宙的認知侷限是先驗邏輯導致的。

九、因果觀缺失

我們在解釋一件事物時候,總是依賴因果觀,這也是先驗的。而在解釋宇宙起源的時候,因果觀貌似失效了,我們處於宇宙已經存在的結果,而找不到宇宙之所以存在的因。這時候因果觀的缺失,導致先驗邏輯自動填補因果觀的缺失。現代物理學的答案是宇宙來自奇點大爆炸,但人們還是總問:為什麼奇點會爆炸?人類總想找出一個關於宇宙起源的無懈可擊的原因來。

比如宗教解釋宇宙的因來自於上帝的創造,但是這樣只是把宇宙起源的“因”向後推了一次,依舊無解。人們還總是會問,那麼上帝是怎麼來的?

於是因果觀缺失的問題再一次被暴露,基督徒為了不使上帝被質疑,於是又辯解到:上帝是全能全知的。於是因果觀缺失的問題看似被解決了。

但這依舊是掩耳盜鈴,人們依舊發問:上帝既然是全能的,那麼上帝能否製造一個連自己都搬不動的石頭?

上帝能不能創造一個自己也創造不了的東西呢?

於是因果觀缺失的問題變成了邏輯悖論!而基督徒的解釋是:上帝的全能是指一切符合邏輯可能性的全能,而不是一切事物的全能。但是這種解釋依舊存在問題,那就是對“全能”概念的定義矛盾。反正因果觀缺失總不會完美解決,總是會留下這樣或者那樣的悖論!

或許先驗邏輯帶給我們的因果觀本身就有問題,或許因果觀也只適用於宇宙終極問題之下。如果上升到宇宙起源的終極問題上,那因果觀就失效了。於是人類就開始抓狂,於是“上帝”就低頭了。

看了上文的介紹是不是感覺科學的能量是巨大的呢?

宇宙到底有多大?有邊界嗎?

宇宙是有邊界的話,邊界在哪裡?

邊界圍繞著什麼?

邊界之外是什麼?

九、宇宙之外是虛空?還是虛無?還是真空?還是宇宙物質?

1.宇宙竟是從虛空中誕生

據英國廣播公司(BBC)網站報道,宇宙為何會存在?人們為這個問題已經爭論不休了幾千年。全世界幾乎每一個古代文明都會有著自己對於這個問題的解釋——但儘管存在差異,但從本質上來說,他們基本都將原因歸為某位神靈的創造。宇宙的起源問題同時也是哲學界長久以來探討的話題。然而在這場喧囂之中,科學界的聲音卻顯得格外微弱。

不過在最近幾年時間裡,一部分物理學家和宇宙學家們終於開始嘗試涉足這一終極問題的探討。他們指出我們目前已經大致瞭解了宇宙的歷史,並且也瞭解了可以對其進行基本描述的物理學定律。他們認為,藉助以上這些信息,我們應該就可以探尋宇宙如何存在以及為何存在這類問題的答案。

天文學家們自己也承認,他們對於這個問題給出的回答聽上去是充滿爭議的:他們認為我們目前生活其中的,遍佈恆星的宇宙最初是從一場劇烈的大爆炸中誕生的,而在那之前什麼都不存在。天文學家們指出,大爆炸必然會發生,原因是“虛空”(nothing)本質上是不穩定的。

這樣的觀點或許聽上去會顯得非常詭異,或感覺就是另外一個瘋狂的創世學說。但物理學家們指出,這一理論是直接從物理學的兩大支柱,即量子力學和廣義相對論中推導出來的。

可是,從“虛空”之中誕生,這怎麼可能呢?

2.真空中的粒子

“斯蒂芬五重星系”。哈勃空間望遠鏡拍攝圖像

在探討這個問題之前,我們首先應該瞭解一下量子力學的一些觀點。量子力學是物理學的一個重要分支,主要適用於非常微觀的世界,如原子甚至更加微小的粒子。這是一個極為成功的理論,它實際上構成了現在我們使用的大部分電子器件背後的理論基礎。

量子力學告訴我們,並不存在所謂的“真空”。即便是最完美的真空之中實際上也充斥著粒子與反粒子,它們不斷誕生,然後幾乎在同時不斷湮滅。

這些所謂的“虛粒子”(virtual particles)存在的時間太過短暫,因而無法被直接測量到,但通過一些效應,我們可以確信它們的確存在。

3.時空——從零空間和零時間開始、或許多重宇宙就像這些氣泡一樣

從微觀事物,如原子,到宏觀事物,如星系。與描述微觀世界的量子力學不同,我們用於描述宏觀世界的理論則是廣義相對論。這是愛因斯坦一生最重要的成就,該理論描述了空間,時間和引力是如何運作的。

相對論與量子力學不同,並且迄今都沒有任何人能夠將這兩者成功地統一起來。然而藉助謹慎的近似方法,一些理論科學家的確已經成功地在某些具體問題上同時應用這兩大理論。比如英國劍橋大學的史蒂芬·霍金教授對於黑洞的研究便是如此。

在這樣嘗試的過程中,科學家們發現的一個情況就是,當將量子力學應用到在可能範圍內最小尺度的空間中時,空間本身將變得不穩定。在這樣的尺度上,空間不再顯示完美的平滑和連續,空間和時間都失去了其穩定性,它們混雜在一起,形成了時空的泡沫。

換句話說,微小的時空泡沫是可以自發形成的。美國亞利桑那州立大學坦普爾分校的勞倫斯·克勞斯(Lawrence Krauss)表示:“如果時空是量子化的,它們就會發生漲落。因此正如你可以創造出虛粒子一樣,你也可以創造出虛時空。”

除此之外,如果這些時空泡沫的形成是可能的,那麼它們就一定會形成。美國波士頓塔夫茨大學的亞歷山大·維蘭金(Alexander Vilenkin)指出:“在量子物理學中,如果某件事並非是被禁止的,那麼它真的發生的概率就不為零。”

4.從“氣泡”中誕生的宇宙

宇宙微波背景輻射分佈圖,這是宇宙大爆炸留下的餘暉

於是,並非僅僅只有粒子和反粒子能夠從“虛空”之中誕生並消亡:時空的“氣泡”也同樣可以。但即便如此,想象一下一個無限小的時空氣泡要變成一個內部包含有1000億個以上星系的巨大宇宙,這樣的跨越也實在太大了。難道不是嗎?即便這樣一個“氣泡”能夠形成,它也會在轉瞬之間再次消失。

但事實上,這樣的“氣泡”是有可能倖存下來的。但為了達成這樣的結果,我們還必須藉助另外一項宇宙奇蹟:暴漲。

大部分物理學家現在都同意我們生活其中的宇宙是從大爆炸開端的。起初宇宙中所有的物質和能量都被壓縮在一個無限小的點上,然後這個點爆炸了。之所以物理學家們能夠達成這樣的共識,主要源於20世紀早期的一項重要發現:觀測證據顯示宇宙正在膨脹。既然所有的星系都正在遠離我們,那麼在此之前的某一時刻,所有星系必定都曾經聚集在一起。

而暴漲理論指出,在大爆炸之後的一個階段,宇宙曾經經歷過一段急速膨脹的過程。這一聽上去有些荒謬的觀點最早是在上世紀80年代由美國麻省理工學院的阿蘭·古斯(Alan Guth)提出來的,隨後由現任職於斯坦福大學的安德烈·林德(Andrei Linde)進行了修訂。

這項理論的主要觀點包括:在大爆炸發生之後的一瞬間,量子尺度的空間突然經歷難以想象的極速膨脹過程。在極短的時間內,原始宇宙的大小便從比一個原子核還要小,突然膨脹為一粒沙子的大小。當這一膨脹過程最終減速時,驅動這一過程的力場轉變為充斥今天宇宙空間的物質與能量,也因此,古斯將這一暴漲過程稱作“終極免費午餐”。

然而更加讓人感到詭異的是,這一詭異的理論竟然與觀測現實的吻合度相當好。尤其是,它可以非常好的解釋宇宙微波背景輻射的存在,這是大爆炸留下的微弱餘暉,這種微波輻射幾乎均勻地分佈在宇宙的各個方向,構成一種近似背景的模式。如果宇宙沒有經歷過如此快速的暴漲過程,那麼這一輻射背景的均勻度應當會差得多。

5.宇宙是平坦的,這很重要

研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生

暴漲理論也給了宇宙學家們一把測量的工具,他們可以據此度量宇宙的幾何學特徵。對這一問題的研究結果對於我們理解宇宙如何從虛無之中誕生將具有關鍵意義。

愛因斯坦的廣義相對論告訴我們,我們生活其中的時空可以三種形式存在。它可以表現為平坦的,就像一張桌子的檯面;它也可以具有正曲率,就像一個球體的表面,在這種情況下,如果你旅行地足夠遙遠,你將會回到你最初出發的地方;最後一種,宇宙也可以表現為負曲率,此時宇宙在幾何特徵上的表現就像一個馬鞍。那麼究竟哪一種才符合實際情況?

有一種方法可以找到答案。或許你還記得在你中學的數學課上,你的數學老師應該曾經告訴過你,三角形三個角的內角和等於180度。但實際上你的數學老師還遺漏了一項重要的內容,那就是這種情況只適用於平面。如果你在一個皮球的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和會大於180度。反過來,如果你在一個具有負曲率的表面,比如一個馬鞍的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和將是小於180度的。

那麼這樣一來,要想判斷宇宙是否是平坦的,我們就要測量一個巨大三角形的內角和。而這正是暴漲理論能夠發揮作用的地方,它決定了宇宙微波背景輻射中相對較為溫暖與較為寒冷的區域的平均大小分佈。對這些區域大小的測定在2003年完成了,這樣天文學家們便有了許多的三角樣本可以進行測量。這項研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。

宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生。

所有現在存在的事物——恆星,星系以及我們藉以看到世界的光線,所有這一切必定源自什麼地方。我們已經知道粒子可以在量子層面上從虛空之中誕生,而要想產生出宇宙中的全部恆星和行星,將需要巨大的能量才能實現。

可是宇宙本身究竟是從何處獲得這麼多的能量的?詭異的是,它或許根本就不需要去獲取能量。這是因為宇宙中的任何物體都會產生引力,這種引力會對其周圍的其他物質產生一股拉力。這種引力將會平衡掉最初用於創造物質的的能量本身。

這就有點像是一把舊式秤桿,你在一頭放上重物,而在另一端放置砝碼,直到兩者的重量相等。而在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量。

物理學家們的計算顯示,在一個平坦的宇宙中,物質中所蘊含的能量恰好被這些物質產生的引力所具有的能量所平衡掉。但這一點也僅僅適用於平坦宇宙的情形。如果宇宙具有曲率,那麼這兩者將難以相互抵消。

6.單一宇宙還是多重宇宙?

在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量

到了這一步,創建一個宇宙看起來似乎很容易了。量子力學告訴我們“虛空”是不穩定的,於是一開始從“什麼都沒有”到“有什麼”這一步似乎是不可避免的。隨後在經歷暴漲過程之後,大爆炸中產生的那個微小的時空“氣泡”迅速膨脹並最終成為我們今天看到的這個巨大而繁忙的宇宙。正如克勞斯所指出的那樣:“根據我們所瞭解的物理學原理,我們的宇宙應當是從‘空無一物’之中誕生的——沒有空間,沒有時間,沒有粒子,沒有任何我們已知的東西。”

那麼這一過程為何只發生了一次呢?如果可以有一個時空“氣泡”從虛無之中誕生,並經歷暴漲之後成為我們生活其中的宇宙,那麼有沒有可能這樣的過程會多次發生,並且產生多個類似的宇宙呢?

對於這個問題,林德給出了一個簡單但讓人有些難以理解的答案。他認為宇宙正在被不斷的創造出來,並且這樣的過程將會永遠地持續下去。

林德指出,當一個新生宇宙停止暴漲,它將仍然被一個持續暴漲的空間所包圍。這個暴漲的空間中產生出更多的宇宙,而它們的周圍也同樣是更多持續暴漲的空間。因此一旦暴漲開始,它應當會持續不斷地產生出大量的宇宙,也就是林德所謂的“永恆暴漲”。我們所在的宇宙或許只不過是一片無垠沙灘上的一顆沙粒而已。

那些宇宙可能會與我們生活的這個宇宙存在著深刻的差異。在另外一個宇宙中,空間或許有5個維度,而不是像我們宇宙中的3維,即寬度,長度和高度,那裡的引力作用或許要比我們強上10倍,但也有可能弱上1000倍,甚至根本就不存在引力。那裡的物質也可能是由完全不同性質的粒子所組成的。

因此完全有可能存在著許許多多形形色色的宇宙。林德表示所謂的“永恆暴漲”並非僅僅是“終極免費午餐”,它還是唯一一場你可以吃到任何一樣美食的方式。

儘管直到目前為止我們仍然還未能取得確鑿的證據證明其他宇宙的確存在,但這些理論本身卻已經為一句話賦予了全新的含義:“感謝一無所有”。

宇宙之外是宇宙之外的無限宇宙!

無限宇宙之外是超級大宇宙!

超級大宇宙之外還是大大大超級宇宙!

…………………………

一、導論

宇宙之外是什麼?

宇宙到底有多大?

宇宙之外之外是什麼?

宇宙之外之外之外的外邊是什麼?

宇宙之外的之外的之外的之外之外之外是什麼?

宇宙到底有多小?

小到一個質點,裡面是什麼?

宇宙到底有多少個維度?

人類貧瘠的想象力似乎很難理解,那就讓我們用宇宙中跑得最快的東西——光來衡量吧。

二、用光來測量宇宙

光在真空中的速度為每秒30萬公里。這個速度如此之快,以至於近代的學者誤以為光速是無限大的——打開燈的一瞬間,整個房間不就被照亮了嗎?

實際上,光照亮方圓幾米的一小塊地方,大約需要一億分之一秒。在你讀這篇文章的幾分鐘內,光子就飛了1000萬公里,相當於繞地球250圈!

人的視細胞感受到的每一個光子,都是8分鐘之前從太陽表面出發的,跨越了1億5000萬公里的漫長距離,才進入你的視網膜。冥王星和太陽相隔75億公里,暗淡的陽光到達這顆荒蕪的矮行星需要7小時!

離開太陽系之後,我們更能體會到宇宙的速度極限——光速在幾乎無窮盡的空間面前,是多麼微不足道:

光到達距離太陽最近的恆星——半人馬座的比鄰星需要4年;

橫穿整個銀河系盤面,需要10萬年;

到達肉眼就能看見的仙女座大星雲需要250萬年;

科學家能觀測到的最遠星系位於130億光年之外

宇宙大約有138億年的歷史。誕生才8億年的嬰兒宇宙中,一顆恆星在核聚變的大火中誕生,一個光子掙脫引力的束縛,開始了一段漫長到絕望的旅程。

它出發的時候,周圍還沒什麼星光,宇宙還處於“黑暗時代”,大片的氣體雲正在積聚能量,準備孕育新的原恆星。

當這個光子走完2/3的旅程時,在銀河系的獵戶支臂上,一顆普普通通的恆星誕生了,在它周圍從內到外排布著8顆行星。

光子對這一切渾然不知,又繼續飛行了幾億年。在這些行星之中,第3顆岩石行星的原始海洋在閃電和暴雨中形成了生命的最基本單位。

光子忽然覺得,這段漫長乏味的旅程有了新的意義,自己和那顆陌生的行星之間似乎被一條神祕的細線緊緊相連。

光子的腳步當然不會稍作停留。無數生命在岩石行星上興起,繁衍,衰亡,化為積壓在地層深處的化石。蜥腳類恐龍的龐大身軀被流沙覆蓋,一隻古猿小心翼翼地直立起來,眺望遠方的地平線。

光子剩餘的行程屈指可數了。這種直立行走的生物每天除了打打鬧鬧就是胡思亂想,它們把腳下的大地取名“地球”,還把散播光和熱的母星稱為“太陽”。

光子冷笑了一聲。在地球上,一個叫伽利略的人把兩個鏡片安在紙筒裡,造出一個被稱為“望遠鏡”的東西,還把它對準了夜空中的星星!

光子心裡一緊,硬著頭皮繼續前進。地球上這群古怪的生物吃飽了還會鼓搗些稀奇的玩意兒,比如把一根“鐵棍”弄出老大的火光和濃煙,發射到高空,還把一些閃亮的“玻璃球”送到地球的軌道上繞來繞去。

光子離地球越來越近了,遠遠看去不起眼的小點急速擴大,最終變成一顆碩大的蔚藍星球。光子急急忙忙地想從它的身邊溜過去,沒想到正好撞到一架漂浮在太空的望遠鏡的鏡片上!如果此時光子能夠聽到地面科學家的興奮交談,它就會知道,終結這段130億年漫長旅程的,叫“哈勃太空望遠鏡”。

即使這個光子沒有被哈勃望遠鏡捕獲,它也永遠無法走到宇宙的盡頭。因為從它出發的那一刻起,宇宙就一直在膨脹。

從人類的角度看,一切映入眼簾的星光最多隻有138億年的歷史——這被稱為可觀測宇宙,但因為宇宙空間本身的膨脹超過光速,可觀測宇宙的半徑實際上為460億光年。至於460億光年外是怎樣一番景象,我們永遠也無法看到了!!!

我們看不到的宇宙有多大?

只有靠想象!

三、想象我們得宇宙有多大?

我們人類生活在地球,地球又生活在宇宙這個大家庭裡,古時候有智者常常抬頭看天上的星星,天外的世界有多大?隨著歷史的前進,到了近代,隨著天文望遠鏡的出現,人們終於可以觀察宇宙了,人們迫世想要知道:宇宙到底有多大?

但當人們用天文望遠鏡看宇宙星空時,才發現自己是多麼渺少,也深深為自己的這個問題感到迷惑,宇宙到底有多大?真的無邊無際嗎?初期的天文望遠鏡觀察距離是有限的,但隨著天文望遠鏡的越來越先進,後來哈勃望遠鏡發射到太空中,人們對宇宙再次進行深空觀察,這次看得更遠,更表,這個時候人類更加傻眼了,宇宙好大啊,如此遠的距離還沒有看到宇宙的盡頭。宇宙到底有多大呢?

在一次研討會上,有人問科學家,我們的這個宇宙到底有多大?科學家沉默了一會就對他說,宇宙的大小,我們不能用大來衡量它,順著這個思路想下去,當你覺得害怕,覺得自己渺小的時候,你就知道宇宙有多大了。

地球對於人類來說,好大啊,要是步行旅行,一生也走不完地球。我們站在海岸邊,看著無邊無際的大海,感慨地球太大了。這時人類感覺自己面對整個地球是多麼的渺小。

要是把地球放在太陽系中,地球也就不算大了,太陽系的八大行星裡,都比地球大,而且太陽系還是很多的衛星,數以億計的其它小型天體,太陽系邊緣還有一個奧爾特雲的地帶,這裡面的小行星更是不計其數。

如果你覺得太陽系夠大了,但是太陽系在銀河系裡,只是一粒塵埃或一粒沙子,沙子有多小,太陽系就有多小,銀河系的直徑16萬光年,而太陽系只有1光年,差距何其之大。銀河系中像太陽這裡的恆星有2000多憶顆,而且太陽還是其中比較小的那一類。

銀河系你是不覺得很大了,但在銀河系外邊還有一個叫室女座的超星系團,它裡面比銀河系大的星系就有100多個,光在裡面走一個直線都要2億年,裡面的恆星數量達100億萬顆。

當你認為這個室女座的超星系團很大的時候,它其實只是拉尼亞凱亞超超星系團的一根小手指罷了,這個叫做拉尼亞凱亞超超星系團的覆蓋範圍竟然達到了5.2億光年之遙。這個超超星系團裡邊的恆星已經是無法計數了,即或這樣,它還不是宇宙的邊緣,而僅僅是宇宙裡邊的一根頭髮絲而已!

當你看完以上的思路,你會不會被嚇傻了?宇宙之大遠超我們的想象,這還只是我們目前天文望遠鏡可觀測到的範圍,而能觀測到的範圍其實只是宇宙的冰山一角。這個時候我們才深深感到,地球的渺小,人類在這個宇宙中最多算一個細胞。

如此浩瀚的宇宙,你說會不會有外星人呢?如果說沒有,估計誰也不會信,外星人在宇宙中應該是普遍的存在,即使按億萬分之一來算,那有外星人的星球也多得數不過來,這裡面文明等級有高有低,有的可能處在原始社會,有的可能已經發展了幾十億元,這樣的超級文明科技發展到何種程度,真是我們不敢想的。人類的文明誕生才不過不到1萬年,與宇宙中的那些高級文明差距實在是太大了,怪不得霍金經常警告人類,不要試圖和外星人接觸,否則帶來的可能就是災難。

宇宙究竟有多大?

宇宙最後的歸宿是什麼?

其實和人類也是一樣!

隨著科技的進步,地球上的地方基本都被探索遍了,人類也是將目光放到了太空中。亞里士多德曾經說過:你知道的越多,不知道的也越多。確實,隨著人們對太空的慢慢了解,也發現不知道的東西也越來越多了,

例如宇宙到底有多大?

宇宙的結局是什麼?

可能有的人會說了,知道那麼多幹什麼?活好當下就行了,這裡小編就要提出了反對意見了。最開始的人類是進化而來的,直到現在,人類也還是在進化當中,求知慾就是最好的證據,知道的越多,智力進化的也就多,後代也就會越來越聰明!

那麼宇宙到底有多大呢?

科學家們根據已有的數據測算出宇宙的直徑可達到920億光年,而這個直徑的數字每分每秒都在增加而且速度正在增加,當你們看到這篇文章的時候,宇宙又變大了一點哦!這是由科學家布萊恩·施密特提出的,並因此獲得了2011年的諾貝爾物理學獎!

但是這個速度增加並不是無上限的,當宇宙膨脹到一定的程度,就是當宇宙能量密度小於臨界密度時,宇宙的增長速度就會變慢,各種星系氣體就會慢慢被恆星消耗殆盡,而恆星也因此而演變成白矮星或者中子星,直到互相碰撞形成黑洞,最後整個宇宙重新發生大爆炸,一切有迴歸到初始狀態,繼續膨脹、爆炸的路線!

循環,就是約束世間萬物的唯一準則,人是這樣,宇宙也不例外!

從小到大!

從大到小!

從生到死!

從死到生!

循環反覆!

生生死死!

永遠存在!

四、想象一下我們的宇宙維度:

0、真空宇宙——零維時空

1、微觀宇宙——宇宙奇點時空

2、射線宇宙——一維時空

3、平面宇宙——二維時空

4、立體宇宙——三維時空

5、曲面宇宙——四維時空

6、黑洞宇宙——五維時空

7、白洞宇宙——六維時空

8、七維時空

9、八維時空

10、九維時空

11、十維時空

12、十一維時空

13、十二維時空

14、十六維時空

15、二十五維時空

16、三十六維時空

17、四十九維時空

18、六十四維時空

19、八十一維時空

20、平行宇宙時空

21、反物質宇宙時空

22、大宇宙時空

23、超大宇宙時空

24、……………………

我們所看到的世界,是由長、寬、高組成的三維空間,加入時間之後,就變成了四維,愛因斯坦告訴我們說,一維的時間和三維的空間組成不可分割的時空整體,而宇宙的時空是彎曲的。四維空間我們都可以理解,但是時空彎曲使我們的想象力受到挑戰,這並不是能直接觀察出來的。但是物理學家就是喜歡挑戰,他們不斷的引入新的維度,五維、六維、七維、八維、十維……等等,難道後面還有?小編我已經很難想象了。

五、分析維度

讓我們從零維開始,發揮我們想象力來挑戰思維吧。

1. 零維

零維可以理解為一個沒有長寬高的點。有人肯定會質疑,再小的點,在顯微鏡下都是有長度的,零維空間是否根本就不存在?的確,零維根本就不存在的,但接近零維的空間就在我們身邊。現在物理學家給我們展現微觀世界的許多古怪現象,其中包括一種叫“零維半導體”的結構,也就是通常物理學上的“量子點”。量子點雖然十分的小,但畢竟還是有體積的,可以讓一個電子剛好進入量子點中。量子點像是陷阱,當電子進入之後,它們就不能移動分毫的距離,完全被限制住了。而且即使我們從外界向一個量子點注入能量,不論能量大小都不能改變電子的狀態,而且進入多少能量就會吐出多少。這種古怪的特性物理學家視為零維結構,量子點可以通過電子和光子的轉換儲存傳遞信號,用在未來的量子計算機或者更高領域。

2. 一維

一維是一條直線,牛頓的定律在一維空間中可以起作用,一維空間的物體可以前後運動。在量子學家看來,一維空間是真實存在的。比如,他們會製造一個十分狹窄的隧道只能讓電子前後運行。通常兩個電子相遇,電荷因同性相斥的原理會給對方讓路。可是如果在一維空間隧道中,只能前後運動,那麼兩個電子就會相互發生作用而產生一種奇怪的現象。一個電子具有電荷,而另一個電子是自旋狀態。一維空間的古怪現象量子學家已經司空見慣了,科學家目前正在研究一維碳納米管,準備以它作為導體或半導體材料,用來制未來的量子計算機。

3. 1.5維

不要以為空間維度就一定是整數, 比如1.5維就挑戰了我們慣性思維。數學家早就知道,只要觀測的夠仔細,雲就不是團狀的,山峰也不是錐狀的,海岸線也不是弧形的。它們細微的輪廓比純粹的直線佔有了更多的空間,這樣的輪廓介於一維和二維之間,我們算作1.5維。

4. 二維

二維在數學上是兩條線交叉的平面,但是在物理學中也能實現應用。2004年,科學家首次在實驗室產出“二維物質”,只有碳原子後的平板,類似於人們熟悉的石墨。當我們把電子用強大的磁場限制在二維層面的半導體材料中,並冷卻到絕對零度的1/3時,人們認為不可分割的電子就會破裂成多個粒子,每一個粒子都會擁有電子的部分電荷。這些粒子被稱為“任意子”。總之,在二維的平面空間,從新型藥物到平行宇宙等等事物都會成為可能,等待人類未來的突破和發現。

5. 三維

我們所生活的世界是在三維空間中,根據弦理論,空間可以從零維到十維的任意模樣,這讓物理學家很困惑,既然各種可能的維度都存在,為什麼我們生活在三維的宇宙中,這該如何解釋呢?2005年,美國物理學家在計算計算髮起“維度戰爭”,他們用計算機模擬了不同的維度空間,然後相互碰撞彼此產生作用,最後經過爭鬥,三維宇宙和七維宇宙最後倖存了下來,不過這並不能作為我們生活在三維空間的證明。

6. 四維

相對論中提到時間和空間融合成為一個整體——時空。但是這是兩個不同的維度,我們可以在三維空間任意方向旅行,但是在時間維度中只有一個方向。為什麼會這樣呢?

相信大家都知道光也是有速度的,我們所看到的太陽是8分鐘前的太陽。根據相對論,光速在真空中只能無限接近,無法超越。所以物理學家認為,正是由於光速的限制,讓時間這個維度變的和三維空間不同。如果可以超越光速,很可能時間就會停止或者倒流。

7. 五維

我們瞭解了擁有時間的四維,在這個基礎上,1919年,德國的科學家卡魯扎寄給愛因斯坦一篇論文。他認為四維時空增加一個第五維,引力和電磁力就有可能統一成一種力。後來到了1999年,美國科學家發現,如果真的有第五維,就可以解釋一個令人煩惱的謎團,既為什麼引力比自然界的其他力要弱。根據五維時空模型,四維時空處於一個空間無限大負曲率的五維空間上,其中一部分引力洩露在四維時空膜上,處於四維時空的我們就發現了引力。同時,加拿大科學家提出一個石破天驚的觀點,認為五維時空曾經存在,後來破裂成兩部分,一部分是我們的四維時空,另一部分是我們世界所有東西的質量!這個理論解決了為什麼萬物都有質量的難題,而且還解釋了宇宙開端前的奇點。根據大爆炸理論,無限大的溫度和密度,所有物理理論都失效了。

打個比方,生活在二維空間的生物永遠想不到一個金屬點為什麼會有極大的質量。但是對於三維空間的生物,那只是紮在一張紙上的針而已。所以,我們不能理解奇點的無限密度和大爆炸的超光速膨脹,但是對五維時空的生物來說,這並沒有什麼奇怪的。

8. 十一維

1995年,美國科學家提出一種叫做M論的理論統一了各種弦理論。在M論中,宇宙是十一維的,只是其中的7個維度空間蜷縮到了我們觀察不到的地步。甚至還有一種弦理論認為,宇宙有多大26個維度!

我們沒有提到七維、八維、久維或者3.5維之類的宇宙,是因為物理學家無法設計出那樣維度的時空,它們違背了物理學的原理。如今物理學分為兩類,一派認為宇宙是固定的維度,就是我們所生活的真實空間結構。另一派認為,存在很多不同維度的時空宇宙,我們只是恰好生活在四維時空中。

你們想象一下你們的宇宙有多大?

茫茫宇宙充滿著太多的未知,也讓人們對宇宙充滿著恐懼,但是人類的慾望從未因為害怕而收縮過,我們一步步的加快著自己的步伐,只是想對宇宙瞭解的更多,但是越瞭解反倒更加的迷惘了,因為我們發現人類實在是太渺小了,光是宇宙的邊界就讓我們望塵莫及,我們的科技似乎永遠也達不到宇宙的編邊界,但是這並不妨礙我們對於宇宙邊界的猜測。

說是猜測,當然也不能瞎猜,而是要有根據的猜測,目前科學家提供了三種比較靠譜的猜測,這是科學家根據很多猜測整合出來的結果,一般是最廣為人知,但是又是最具有科學證明的,我們就來看一看吧!

第一種:宇宙之外是一片虛無,也就是所說的未知,什麼都不存在的虛無空間,在科學裡所說的宇宙,僅僅是我們目前能觀測到的,處在這個空間範圍內的一切,這個科學依據就是宇宙大爆炸的假說,因為宇宙大爆炸之前就是一片虛無,那麼宇宙之外不就應該是沒有爆炸前的樣子嗎?

第二種:宇宙之外存在於別的宇宙。這個觀點也是目前普遍被承認的一種觀點,很多科學家認為宇宙是有明確的邊界的,只不過我們目前所處的宇宙太大,因此難以觀測到,或者出在另一個維度也有可能,關於這點,科學家已經通過宇宙微波輻射找到諸多的證據,其中甚至包括宇宙被另一個宇宙撞到的摩擦痕跡,另外再加上量子力學的發展,都讓我們對另一個宇宙更加深信不疑。

第三種:最後一種就是一種可怕的猜測了,這是基於文明之上的猜測,科學家認為或許我們一切都是被安排好的,宇宙之外是高級文明的實驗室,我們的宇宙就像是一塊試驗田,這裡的一切都是被更高級的文明製造出來的,所以這個宇宙才會如此的有規律,事實上這種猜測雖然可怕,但是並不是沒有可能。

對於宇宙之外到底有什麼?

這個問題一直都被人們所猜測,而在真正的答案揭曉之前,我們還有充足的時間放飛自己的想法,關於這一點,小夥伴們怎麼想?可以留言下方大家一起討論!或許會有更棒的答案呢!

因為我們受限於這個時空,所以我們感覺在宇宙中似乎沒有鄰居。但是未來我們很有可能打開另一個維度的時空,那時或許會發現一個更大的維度空間的宇宙!

六、宇宙又可以細分得多小?

組成物質的是原子,而組成原子的是質子、中子和電子。電子被認為是基本粒子,已經無法再細分下去。但質子和中子是由更小的夸克組成,而夸克就像電子一樣被認為是不可再分的基本粒子。那麼,電子和夸克有多小呢?

在微觀層面,粒子所表現出來的行為與我們的常識大相徑庭,諸如電子、夸克(儘管由於色禁閉沒有自由的夸克)等微觀粒子具有波粒二象性。根據粒子物理標準模型,電子是帶點電荷的點粒子,沒有空間範圍。不過,定義電子的半徑在原子尺度的相互作用問題上很有用。根據經典電子半徑的定義可得,電子的半徑約為2.8×10^-15米,即一億億分之二十八米。但這個定義忽略了量子力學的影響,使得這其實與電子的真正基本結構沒有什麼關係。從彭寧離子阱的測量結果來看,電子半徑的上限約為10^-22米。但從能量不確定關係來看,電子半徑的上限約為10^-18米。

就像電子一樣,夸克理論上也應該是點狀的、無窮小的。從實驗數據來看,夸克的半徑小於4.3×10^-17米,大於10^-19米。也就是說,電子和夸克的尺度相當。

除了組成物質的基本粒子外,還有更小的基本粒子,比如中微子。據估計,電子中微子的電荷半徑尺度為10^-19米,略小於電子和夸克。

七、時空是否有盡頭?

小時候我們總是會發問:宇宙有多大?宇宙存在多久了?宇宙之前是什麼?

孩童時期的筆者總是認為宇宙的年齡是有限的,而二律背反中的一個命題也拋出類似的觀點:如果宇宙沒有起點,那它的“起點”就是無限遠的,但是無限遠的起點居然也會有盡頭,這個盡頭就是此時此刻。

此時此刻可以看成宇宙的盡頭,在盡頭之前卻是無窮的時間。宇宙的“起點”是無限的,但卻有盡頭端點。

倘若把宇宙的時間做成座標軸,就好像射線一樣,有一個端點作為盡頭,而另一端卻是無限的。

如果時間是有端點的,那麼空間也是有端點的,因為空間內的事物總是在變化,無限的空間意味著無限的變化,而時間就是對變化的度量。時間有端點,就意味著變化也是有端點的。於是空間和時間一樣,並非是真正意義上的無限。

但是從另一個邏輯基礎出發,卻能得出宇宙時空無限的結論。

如果宇宙是有限的,那麼有限之外是什麼?康德認為那是“無”,既然都是“無”了,那麼它就不可能和宇宙中的事物有任何牽連。

宇宙之外的“無”都不限制宇宙了,那麼宇宙沒有道理是有限的。因為所有的有限事物都是和另一事物存在著明顯的“隔離帶”而體現出來的,或者是被另一事物擠壓著,包圍著才體現這個事物的有限性。比如有體積的蘋果被盒子包裹著。

如果有限的宇宙之外是“無”。那麼“無”就不是事物,如果“無”是事物的話,那麼“無”就屬於宇宙了,也就不會再是“無”。

“無”不會對宇宙內的事物做成任何限制和“擠壓”,那麼宇宙怎麼可能是有限的呢?於是得出結論,宇宙是無限的。

其實宇宙無限論和有限論都可以在邏輯上成立。因為人的意識在思考某些事物時總需要思維工具,這些最基礎的工具往往是先驗的,也就是與生俱來的時空觀。在先驗的基礎上思考同一事物而得出截然不同的論調是符合邏輯的。

當然,康德生活在牛頓力學統治的時代。現代物理學傾向於宇宙是有限的,畢竟有證據支撐的大爆炸理論認為宇宙起源於138.2億年前的奇點。

但不可否認,即便宇宙的起源真如大爆炸理論描述的那樣,那麼康德關於宇宙之外的“無”對事物的非牽連性導致宇宙無限的推理依舊得不到邏輯學上的合理解釋。

八、物質是否可無限細分?

首先假設物質可無限細分,那麼物質分到最後就是無限小,在康德看來無限小是不存在空間結構的。如果物質存在空間佔用,那就不是無限小,於是康德認為無限小就是無。既然物質都無限細分為無了,那麼無數個“無”疊加起來還是無,那怎麼會有宏觀上的物體呢?

當然康德把無限小認為成“無”本身就飽受爭議。在康德生活的年代,微積分就已經盛行了。在數學上,人們並不認同無限小就等效於“無”。但是康德是從邏輯觀點論證的:如果無限小不等效與“無”,那麼這個物質就佔據空間,那麼我就可以繼續細分,那無限小就不該佔有空間。

事實上,數學上的無限小和古典哲學的無限小本身就存在巨大的差異。反正我是不認同康德的這一觀點,但貌似也找不到有力的邏輯工具予以反駁。評論區可以留言探討一下。

如果物質不可再分,而是由一種最基礎的、沒有屬性差別的基本粒子構成。那麼在邏輯上我就可以繼續細分這個基本粒子,那麼物質怎麼可以存在基本單位呢?

當然,康德的觀點有很大的時代侷限性,他沒有能力預見量子力學的發展。在量子力學中,光子是能量的基本單位,被稱為光量子,並不可再分,而且物質細分到普朗克長度就毫無意義了。但這些都是現代物理學上的結論。康德玩的是邏輯,你說光子不可再分,那在邏輯上光子就肯定佔用空間(量子力學認為光子是0維點粒子,不佔用空間,具有波粒二象性),那在康德的邏輯中,就可以設想光子再分。

物理學總會和哲學思想產生一些矛盾,前者基於自然事實,後者基於思辨。而這樣的矛盾無外乎來自人的先驗邏輯。

所以人對宇宙的認知侷限是先驗邏輯導致的。

九、因果觀缺失

我們在解釋一件事物時候,總是依賴因果觀,這也是先驗的。而在解釋宇宙起源的時候,因果觀貌似失效了,我們處於宇宙已經存在的結果,而找不到宇宙之所以存在的因。這時候因果觀的缺失,導致先驗邏輯自動填補因果觀的缺失。現代物理學的答案是宇宙來自奇點大爆炸,但人們還是總問:為什麼奇點會爆炸?人類總想找出一個關於宇宙起源的無懈可擊的原因來。

比如宗教解釋宇宙的因來自於上帝的創造,但是這樣只是把宇宙起源的“因”向後推了一次,依舊無解。人們還總是會問,那麼上帝是怎麼來的?

於是因果觀缺失的問題再一次被暴露,基督徒為了不使上帝被質疑,於是又辯解到:上帝是全能全知的。於是因果觀缺失的問題看似被解決了。

但這依舊是掩耳盜鈴,人們依舊發問:上帝既然是全能的,那麼上帝能否製造一個連自己都搬不動的石頭?

上帝能不能創造一個自己也創造不了的東西呢?

於是因果觀缺失的問題變成了邏輯悖論!而基督徒的解釋是:上帝的全能是指一切符合邏輯可能性的全能,而不是一切事物的全能。但是這種解釋依舊存在問題,那就是對“全能”概念的定義矛盾。反正因果觀缺失總不會完美解決,總是會留下這樣或者那樣的悖論!

或許先驗邏輯帶給我們的因果觀本身就有問題,或許因果觀也只適用於宇宙終極問題之下。如果上升到宇宙起源的終極問題上,那因果觀就失效了。於是人類就開始抓狂,於是“上帝”就低頭了。

看了上文的介紹是不是感覺科學的能量是巨大的呢?

宇宙到底有多大?有邊界嗎?

宇宙是有邊界的話,邊界在哪裡?

邊界圍繞著什麼?

邊界之外是什麼?

九、宇宙之外是虛空?還是虛無?還是真空?還是宇宙物質?

1.宇宙竟是從虛空中誕生

據英國廣播公司(BBC)網站報道,宇宙為何會存在?人們為這個問題已經爭論不休了幾千年。全世界幾乎每一個古代文明都會有著自己對於這個問題的解釋——但儘管存在差異,但從本質上來說,他們基本都將原因歸為某位神靈的創造。宇宙的起源問題同時也是哲學界長久以來探討的話題。然而在這場喧囂之中,科學界的聲音卻顯得格外微弱。

不過在最近幾年時間裡,一部分物理學家和宇宙學家們終於開始嘗試涉足這一終極問題的探討。他們指出我們目前已經大致瞭解了宇宙的歷史,並且也瞭解了可以對其進行基本描述的物理學定律。他們認為,藉助以上這些信息,我們應該就可以探尋宇宙如何存在以及為何存在這類問題的答案。

天文學家們自己也承認,他們對於這個問題給出的回答聽上去是充滿爭議的:他們認為我們目前生活其中的,遍佈恆星的宇宙最初是從一場劇烈的大爆炸中誕生的,而在那之前什麼都不存在。天文學家們指出,大爆炸必然會發生,原因是“虛空”(nothing)本質上是不穩定的。

這樣的觀點或許聽上去會顯得非常詭異,或感覺就是另外一個瘋狂的創世學說。但物理學家們指出,這一理論是直接從物理學的兩大支柱,即量子力學和廣義相對論中推導出來的。

可是,從“虛空”之中誕生,這怎麼可能呢?

2.真空中的粒子

“斯蒂芬五重星系”。哈勃空間望遠鏡拍攝圖像

在探討這個問題之前,我們首先應該瞭解一下量子力學的一些觀點。量子力學是物理學的一個重要分支,主要適用於非常微觀的世界,如原子甚至更加微小的粒子。這是一個極為成功的理論,它實際上構成了現在我們使用的大部分電子器件背後的理論基礎。

量子力學告訴我們,並不存在所謂的“真空”。即便是最完美的真空之中實際上也充斥著粒子與反粒子,它們不斷誕生,然後幾乎在同時不斷湮滅。

這些所謂的“虛粒子”(virtual particles)存在的時間太過短暫,因而無法被直接測量到,但通過一些效應,我們可以確信它們的確存在。

3.時空——從零空間和零時間開始、或許多重宇宙就像這些氣泡一樣

從微觀事物,如原子,到宏觀事物,如星系。與描述微觀世界的量子力學不同,我們用於描述宏觀世界的理論則是廣義相對論。這是愛因斯坦一生最重要的成就,該理論描述了空間,時間和引力是如何運作的。

相對論與量子力學不同,並且迄今都沒有任何人能夠將這兩者成功地統一起來。然而藉助謹慎的近似方法,一些理論科學家的確已經成功地在某些具體問題上同時應用這兩大理論。比如英國劍橋大學的史蒂芬·霍金教授對於黑洞的研究便是如此。

在這樣嘗試的過程中,科學家們發現的一個情況就是,當將量子力學應用到在可能範圍內最小尺度的空間中時,空間本身將變得不穩定。在這樣的尺度上,空間不再顯示完美的平滑和連續,空間和時間都失去了其穩定性,它們混雜在一起,形成了時空的泡沫。

換句話說,微小的時空泡沫是可以自發形成的。美國亞利桑那州立大學坦普爾分校的勞倫斯·克勞斯(Lawrence Krauss)表示:“如果時空是量子化的,它們就會發生漲落。因此正如你可以創造出虛粒子一樣,你也可以創造出虛時空。”

除此之外,如果這些時空泡沫的形成是可能的,那麼它們就一定會形成。美國波士頓塔夫茨大學的亞歷山大·維蘭金(Alexander Vilenkin)指出:“在量子物理學中,如果某件事並非是被禁止的,那麼它真的發生的概率就不為零。”

4.從“氣泡”中誕生的宇宙

宇宙微波背景輻射分佈圖,這是宇宙大爆炸留下的餘暉

於是,並非僅僅只有粒子和反粒子能夠從“虛空”之中誕生並消亡:時空的“氣泡”也同樣可以。但即便如此,想象一下一個無限小的時空氣泡要變成一個內部包含有1000億個以上星系的巨大宇宙,這樣的跨越也實在太大了。難道不是嗎?即便這樣一個“氣泡”能夠形成,它也會在轉瞬之間再次消失。

但事實上,這樣的“氣泡”是有可能倖存下來的。但為了達成這樣的結果,我們還必須藉助另外一項宇宙奇蹟:暴漲。

大部分物理學家現在都同意我們生活其中的宇宙是從大爆炸開端的。起初宇宙中所有的物質和能量都被壓縮在一個無限小的點上,然後這個點爆炸了。之所以物理學家們能夠達成這樣的共識,主要源於20世紀早期的一項重要發現:觀測證據顯示宇宙正在膨脹。既然所有的星系都正在遠離我們,那麼在此之前的某一時刻,所有星系必定都曾經聚集在一起。

而暴漲理論指出,在大爆炸之後的一個階段,宇宙曾經經歷過一段急速膨脹的過程。這一聽上去有些荒謬的觀點最早是在上世紀80年代由美國麻省理工學院的阿蘭·古斯(Alan Guth)提出來的,隨後由現任職於斯坦福大學的安德烈·林德(Andrei Linde)進行了修訂。

這項理論的主要觀點包括:在大爆炸發生之後的一瞬間,量子尺度的空間突然經歷難以想象的極速膨脹過程。在極短的時間內,原始宇宙的大小便從比一個原子核還要小,突然膨脹為一粒沙子的大小。當這一膨脹過程最終減速時,驅動這一過程的力場轉變為充斥今天宇宙空間的物質與能量,也因此,古斯將這一暴漲過程稱作“終極免費午餐”。

然而更加讓人感到詭異的是,這一詭異的理論竟然與觀測現實的吻合度相當好。尤其是,它可以非常好的解釋宇宙微波背景輻射的存在,這是大爆炸留下的微弱餘暉,這種微波輻射幾乎均勻地分佈在宇宙的各個方向,構成一種近似背景的模式。如果宇宙沒有經歷過如此快速的暴漲過程,那麼這一輻射背景的均勻度應當會差得多。

5.宇宙是平坦的,這很重要

研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生

暴漲理論也給了宇宙學家們一把測量的工具,他們可以據此度量宇宙的幾何學特徵。對這一問題的研究結果對於我們理解宇宙如何從虛無之中誕生將具有關鍵意義。

愛因斯坦的廣義相對論告訴我們,我們生活其中的時空可以三種形式存在。它可以表現為平坦的,就像一張桌子的檯面;它也可以具有正曲率,就像一個球體的表面,在這種情況下,如果你旅行地足夠遙遠,你將會回到你最初出發的地方;最後一種,宇宙也可以表現為負曲率,此時宇宙在幾何特徵上的表現就像一個馬鞍。那麼究竟哪一種才符合實際情況?

有一種方法可以找到答案。或許你還記得在你中學的數學課上,你的數學老師應該曾經告訴過你,三角形三個角的內角和等於180度。但實際上你的數學老師還遺漏了一項重要的內容,那就是這種情況只適用於平面。如果你在一個皮球的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和會大於180度。反過來,如果你在一個具有負曲率的表面,比如一個馬鞍的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和將是小於180度的。

那麼這樣一來,要想判斷宇宙是否是平坦的,我們就要測量一個巨大三角形的內角和。而這正是暴漲理論能夠發揮作用的地方,它決定了宇宙微波背景輻射中相對較為溫暖與較為寒冷的區域的平均大小分佈。對這些區域大小的測定在2003年完成了,這樣天文學家們便有了許多的三角樣本可以進行測量。這項研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。

宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生。

所有現在存在的事物——恆星,星系以及我們藉以看到世界的光線,所有這一切必定源自什麼地方。我們已經知道粒子可以在量子層面上從虛空之中誕生,而要想產生出宇宙中的全部恆星和行星,將需要巨大的能量才能實現。

可是宇宙本身究竟是從何處獲得這麼多的能量的?詭異的是,它或許根本就不需要去獲取能量。這是因為宇宙中的任何物體都會產生引力,這種引力會對其周圍的其他物質產生一股拉力。這種引力將會平衡掉最初用於創造物質的的能量本身。

這就有點像是一把舊式秤桿,你在一頭放上重物,而在另一端放置砝碼,直到兩者的重量相等。而在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量。

物理學家們的計算顯示,在一個平坦的宇宙中,物質中所蘊含的能量恰好被這些物質產生的引力所具有的能量所平衡掉。但這一點也僅僅適用於平坦宇宙的情形。如果宇宙具有曲率,那麼這兩者將難以相互抵消。

6.單一宇宙還是多重宇宙?

在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量

到了這一步,創建一個宇宙看起來似乎很容易了。量子力學告訴我們“虛空”是不穩定的,於是一開始從“什麼都沒有”到“有什麼”這一步似乎是不可避免的。隨後在經歷暴漲過程之後,大爆炸中產生的那個微小的時空“氣泡”迅速膨脹並最終成為我們今天看到的這個巨大而繁忙的宇宙。正如克勞斯所指出的那樣:“根據我們所瞭解的物理學原理,我們的宇宙應當是從‘空無一物’之中誕生的——沒有空間,沒有時間,沒有粒子,沒有任何我們已知的東西。”

那麼這一過程為何只發生了一次呢?如果可以有一個時空“氣泡”從虛無之中誕生,並經歷暴漲之後成為我們生活其中的宇宙,那麼有沒有可能這樣的過程會多次發生,並且產生多個類似的宇宙呢?

對於這個問題,林德給出了一個簡單但讓人有些難以理解的答案。他認為宇宙正在被不斷的創造出來,並且這樣的過程將會永遠地持續下去。

林德指出,當一個新生宇宙停止暴漲,它將仍然被一個持續暴漲的空間所包圍。這個暴漲的空間中產生出更多的宇宙,而它們的周圍也同樣是更多持續暴漲的空間。因此一旦暴漲開始,它應當會持續不斷地產生出大量的宇宙,也就是林德所謂的“永恆暴漲”。我們所在的宇宙或許只不過是一片無垠沙灘上的一顆沙粒而已。

那些宇宙可能會與我們生活的這個宇宙存在著深刻的差異。在另外一個宇宙中,空間或許有5個維度,而不是像我們宇宙中的3維,即寬度,長度和高度,那裡的引力作用或許要比我們強上10倍,但也有可能弱上1000倍,甚至根本就不存在引力。那裡的物質也可能是由完全不同性質的粒子所組成的。

因此完全有可能存在著許許多多形形色色的宇宙。林德表示所謂的“永恆暴漲”並非僅僅是“終極免費午餐”,它還是唯一一場你可以吃到任何一樣美食的方式。

儘管直到目前為止我們仍然還未能取得確鑿的證據證明其他宇宙的確存在,但這些理論本身卻已經為一句話賦予了全新的含義:“感謝一無所有”。

宇宙之外是宇宙之外的無限宇宙!

無限宇宙之外是超級大宇宙!

超級大宇宙之外還是大大大超級宇宙!

…………………………

一、導論

宇宙之外是什麼?

宇宙到底有多大?

宇宙之外之外是什麼?

宇宙之外之外之外的外邊是什麼?

宇宙之外的之外的之外的之外之外之外是什麼?

宇宙到底有多小?

小到一個質點,裡面是什麼?

宇宙到底有多少個維度?

人類貧瘠的想象力似乎很難理解,那就讓我們用宇宙中跑得最快的東西——光來衡量吧。

二、用光來測量宇宙

光在真空中的速度為每秒30萬公里。這個速度如此之快,以至於近代的學者誤以為光速是無限大的——打開燈的一瞬間,整個房間不就被照亮了嗎?

實際上,光照亮方圓幾米的一小塊地方,大約需要一億分之一秒。在你讀這篇文章的幾分鐘內,光子就飛了1000萬公里,相當於繞地球250圈!

人的視細胞感受到的每一個光子,都是8分鐘之前從太陽表面出發的,跨越了1億5000萬公里的漫長距離,才進入你的視網膜。冥王星和太陽相隔75億公里,暗淡的陽光到達這顆荒蕪的矮行星需要7小時!

離開太陽系之後,我們更能體會到宇宙的速度極限——光速在幾乎無窮盡的空間面前,是多麼微不足道:

光到達距離太陽最近的恆星——半人馬座的比鄰星需要4年;

橫穿整個銀河系盤面,需要10萬年;

到達肉眼就能看見的仙女座大星雲需要250萬年;

科學家能觀測到的最遠星系位於130億光年之外

宇宙大約有138億年的歷史。誕生才8億年的嬰兒宇宙中,一顆恆星在核聚變的大火中誕生,一個光子掙脫引力的束縛,開始了一段漫長到絕望的旅程。

它出發的時候,周圍還沒什麼星光,宇宙還處於“黑暗時代”,大片的氣體雲正在積聚能量,準備孕育新的原恆星。

當這個光子走完2/3的旅程時,在銀河系的獵戶支臂上,一顆普普通通的恆星誕生了,在它周圍從內到外排布著8顆行星。

光子對這一切渾然不知,又繼續飛行了幾億年。在這些行星之中,第3顆岩石行星的原始海洋在閃電和暴雨中形成了生命的最基本單位。

光子忽然覺得,這段漫長乏味的旅程有了新的意義,自己和那顆陌生的行星之間似乎被一條神祕的細線緊緊相連。

光子的腳步當然不會稍作停留。無數生命在岩石行星上興起,繁衍,衰亡,化為積壓在地層深處的化石。蜥腳類恐龍的龐大身軀被流沙覆蓋,一隻古猿小心翼翼地直立起來,眺望遠方的地平線。

光子剩餘的行程屈指可數了。這種直立行走的生物每天除了打打鬧鬧就是胡思亂想,它們把腳下的大地取名“地球”,還把散播光和熱的母星稱為“太陽”。

光子冷笑了一聲。在地球上,一個叫伽利略的人把兩個鏡片安在紙筒裡,造出一個被稱為“望遠鏡”的東西,還把它對準了夜空中的星星!

光子心裡一緊,硬著頭皮繼續前進。地球上這群古怪的生物吃飽了還會鼓搗些稀奇的玩意兒,比如把一根“鐵棍”弄出老大的火光和濃煙,發射到高空,還把一些閃亮的“玻璃球”送到地球的軌道上繞來繞去。

光子離地球越來越近了,遠遠看去不起眼的小點急速擴大,最終變成一顆碩大的蔚藍星球。光子急急忙忙地想從它的身邊溜過去,沒想到正好撞到一架漂浮在太空的望遠鏡的鏡片上!如果此時光子能夠聽到地面科學家的興奮交談,它就會知道,終結這段130億年漫長旅程的,叫“哈勃太空望遠鏡”。

即使這個光子沒有被哈勃望遠鏡捕獲,它也永遠無法走到宇宙的盡頭。因為從它出發的那一刻起,宇宙就一直在膨脹。

從人類的角度看,一切映入眼簾的星光最多隻有138億年的歷史——這被稱為可觀測宇宙,但因為宇宙空間本身的膨脹超過光速,可觀測宇宙的半徑實際上為460億光年。至於460億光年外是怎樣一番景象,我們永遠也無法看到了!!!

我們看不到的宇宙有多大?

只有靠想象!

三、想象我們得宇宙有多大?

我們人類生活在地球,地球又生活在宇宙這個大家庭裡,古時候有智者常常抬頭看天上的星星,天外的世界有多大?隨著歷史的前進,到了近代,隨著天文望遠鏡的出現,人們終於可以觀察宇宙了,人們迫世想要知道:宇宙到底有多大?

但當人們用天文望遠鏡看宇宙星空時,才發現自己是多麼渺少,也深深為自己的這個問題感到迷惑,宇宙到底有多大?真的無邊無際嗎?初期的天文望遠鏡觀察距離是有限的,但隨著天文望遠鏡的越來越先進,後來哈勃望遠鏡發射到太空中,人們對宇宙再次進行深空觀察,這次看得更遠,更表,這個時候人類更加傻眼了,宇宙好大啊,如此遠的距離還沒有看到宇宙的盡頭。宇宙到底有多大呢?

在一次研討會上,有人問科學家,我們的這個宇宙到底有多大?科學家沉默了一會就對他說,宇宙的大小,我們不能用大來衡量它,順著這個思路想下去,當你覺得害怕,覺得自己渺小的時候,你就知道宇宙有多大了。

地球對於人類來說,好大啊,要是步行旅行,一生也走不完地球。我們站在海岸邊,看著無邊無際的大海,感慨地球太大了。這時人類感覺自己面對整個地球是多麼的渺小。

要是把地球放在太陽系中,地球也就不算大了,太陽系的八大行星裡,都比地球大,而且太陽系還是很多的衛星,數以億計的其它小型天體,太陽系邊緣還有一個奧爾特雲的地帶,這裡面的小行星更是不計其數。

如果你覺得太陽系夠大了,但是太陽系在銀河系裡,只是一粒塵埃或一粒沙子,沙子有多小,太陽系就有多小,銀河系的直徑16萬光年,而太陽系只有1光年,差距何其之大。銀河系中像太陽這裡的恆星有2000多憶顆,而且太陽還是其中比較小的那一類。

銀河系你是不覺得很大了,但在銀河系外邊還有一個叫室女座的超星系團,它裡面比銀河系大的星系就有100多個,光在裡面走一個直線都要2億年,裡面的恆星數量達100億萬顆。

當你認為這個室女座的超星系團很大的時候,它其實只是拉尼亞凱亞超超星系團的一根小手指罷了,這個叫做拉尼亞凱亞超超星系團的覆蓋範圍竟然達到了5.2億光年之遙。這個超超星系團裡邊的恆星已經是無法計數了,即或這樣,它還不是宇宙的邊緣,而僅僅是宇宙裡邊的一根頭髮絲而已!

當你看完以上的思路,你會不會被嚇傻了?宇宙之大遠超我們的想象,這還只是我們目前天文望遠鏡可觀測到的範圍,而能觀測到的範圍其實只是宇宙的冰山一角。這個時候我們才深深感到,地球的渺小,人類在這個宇宙中最多算一個細胞。

如此浩瀚的宇宙,你說會不會有外星人呢?如果說沒有,估計誰也不會信,外星人在宇宙中應該是普遍的存在,即使按億萬分之一來算,那有外星人的星球也多得數不過來,這裡面文明等級有高有低,有的可能處在原始社會,有的可能已經發展了幾十億元,這樣的超級文明科技發展到何種程度,真是我們不敢想的。人類的文明誕生才不過不到1萬年,與宇宙中的那些高級文明差距實在是太大了,怪不得霍金經常警告人類,不要試圖和外星人接觸,否則帶來的可能就是災難。

宇宙究竟有多大?

宇宙最後的歸宿是什麼?

其實和人類也是一樣!

隨著科技的進步,地球上的地方基本都被探索遍了,人類也是將目光放到了太空中。亞里士多德曾經說過:你知道的越多,不知道的也越多。確實,隨著人們對太空的慢慢了解,也發現不知道的東西也越來越多了,

例如宇宙到底有多大?

宇宙的結局是什麼?

可能有的人會說了,知道那麼多幹什麼?活好當下就行了,這裡小編就要提出了反對意見了。最開始的人類是進化而來的,直到現在,人類也還是在進化當中,求知慾就是最好的證據,知道的越多,智力進化的也就多,後代也就會越來越聰明!

那麼宇宙到底有多大呢?

科學家們根據已有的數據測算出宇宙的直徑可達到920億光年,而這個直徑的數字每分每秒都在增加而且速度正在增加,當你們看到這篇文章的時候,宇宙又變大了一點哦!這是由科學家布萊恩·施密特提出的,並因此獲得了2011年的諾貝爾物理學獎!

但是這個速度增加並不是無上限的,當宇宙膨脹到一定的程度,就是當宇宙能量密度小於臨界密度時,宇宙的增長速度就會變慢,各種星系氣體就會慢慢被恆星消耗殆盡,而恆星也因此而演變成白矮星或者中子星,直到互相碰撞形成黑洞,最後整個宇宙重新發生大爆炸,一切有迴歸到初始狀態,繼續膨脹、爆炸的路線!

循環,就是約束世間萬物的唯一準則,人是這樣,宇宙也不例外!

從小到大!

從大到小!

從生到死!

從死到生!

循環反覆!

生生死死!

永遠存在!

四、想象一下我們的宇宙維度:

0、真空宇宙——零維時空

1、微觀宇宙——宇宙奇點時空

2、射線宇宙——一維時空

3、平面宇宙——二維時空

4、立體宇宙——三維時空

5、曲面宇宙——四維時空

6、黑洞宇宙——五維時空

7、白洞宇宙——六維時空

8、七維時空

9、八維時空

10、九維時空

11、十維時空

12、十一維時空

13、十二維時空

14、十六維時空

15、二十五維時空

16、三十六維時空

17、四十九維時空

18、六十四維時空

19、八十一維時空

20、平行宇宙時空

21、反物質宇宙時空

22、大宇宙時空

23、超大宇宙時空

24、……………………

我們所看到的世界,是由長、寬、高組成的三維空間,加入時間之後,就變成了四維,愛因斯坦告訴我們說,一維的時間和三維的空間組成不可分割的時空整體,而宇宙的時空是彎曲的。四維空間我們都可以理解,但是時空彎曲使我們的想象力受到挑戰,這並不是能直接觀察出來的。但是物理學家就是喜歡挑戰,他們不斷的引入新的維度,五維、六維、七維、八維、十維……等等,難道後面還有?小編我已經很難想象了。

五、分析維度

讓我們從零維開始,發揮我們想象力來挑戰思維吧。

1. 零維

零維可以理解為一個沒有長寬高的點。有人肯定會質疑,再小的點,在顯微鏡下都是有長度的,零維空間是否根本就不存在?的確,零維根本就不存在的,但接近零維的空間就在我們身邊。現在物理學家給我們展現微觀世界的許多古怪現象,其中包括一種叫“零維半導體”的結構,也就是通常物理學上的“量子點”。量子點雖然十分的小,但畢竟還是有體積的,可以讓一個電子剛好進入量子點中。量子點像是陷阱,當電子進入之後,它們就不能移動分毫的距離,完全被限制住了。而且即使我們從外界向一個量子點注入能量,不論能量大小都不能改變電子的狀態,而且進入多少能量就會吐出多少。這種古怪的特性物理學家視為零維結構,量子點可以通過電子和光子的轉換儲存傳遞信號,用在未來的量子計算機或者更高領域。

2. 一維

一維是一條直線,牛頓的定律在一維空間中可以起作用,一維空間的物體可以前後運動。在量子學家看來,一維空間是真實存在的。比如,他們會製造一個十分狹窄的隧道只能讓電子前後運行。通常兩個電子相遇,電荷因同性相斥的原理會給對方讓路。可是如果在一維空間隧道中,只能前後運動,那麼兩個電子就會相互發生作用而產生一種奇怪的現象。一個電子具有電荷,而另一個電子是自旋狀態。一維空間的古怪現象量子學家已經司空見慣了,科學家目前正在研究一維碳納米管,準備以它作為導體或半導體材料,用來制未來的量子計算機。

3. 1.5維

不要以為空間維度就一定是整數, 比如1.5維就挑戰了我們慣性思維。數學家早就知道,只要觀測的夠仔細,雲就不是團狀的,山峰也不是錐狀的,海岸線也不是弧形的。它們細微的輪廓比純粹的直線佔有了更多的空間,這樣的輪廓介於一維和二維之間,我們算作1.5維。

4. 二維

二維在數學上是兩條線交叉的平面,但是在物理學中也能實現應用。2004年,科學家首次在實驗室產出“二維物質”,只有碳原子後的平板,類似於人們熟悉的石墨。當我們把電子用強大的磁場限制在二維層面的半導體材料中,並冷卻到絕對零度的1/3時,人們認為不可分割的電子就會破裂成多個粒子,每一個粒子都會擁有電子的部分電荷。這些粒子被稱為“任意子”。總之,在二維的平面空間,從新型藥物到平行宇宙等等事物都會成為可能,等待人類未來的突破和發現。

5. 三維

我們所生活的世界是在三維空間中,根據弦理論,空間可以從零維到十維的任意模樣,這讓物理學家很困惑,既然各種可能的維度都存在,為什麼我們生活在三維的宇宙中,這該如何解釋呢?2005年,美國物理學家在計算計算髮起“維度戰爭”,他們用計算機模擬了不同的維度空間,然後相互碰撞彼此產生作用,最後經過爭鬥,三維宇宙和七維宇宙最後倖存了下來,不過這並不能作為我們生活在三維空間的證明。

6. 四維

相對論中提到時間和空間融合成為一個整體——時空。但是這是兩個不同的維度,我們可以在三維空間任意方向旅行,但是在時間維度中只有一個方向。為什麼會這樣呢?

相信大家都知道光也是有速度的,我們所看到的太陽是8分鐘前的太陽。根據相對論,光速在真空中只能無限接近,無法超越。所以物理學家認為,正是由於光速的限制,讓時間這個維度變的和三維空間不同。如果可以超越光速,很可能時間就會停止或者倒流。

7. 五維

我們瞭解了擁有時間的四維,在這個基礎上,1919年,德國的科學家卡魯扎寄給愛因斯坦一篇論文。他認為四維時空增加一個第五維,引力和電磁力就有可能統一成一種力。後來到了1999年,美國科學家發現,如果真的有第五維,就可以解釋一個令人煩惱的謎團,既為什麼引力比自然界的其他力要弱。根據五維時空模型,四維時空處於一個空間無限大負曲率的五維空間上,其中一部分引力洩露在四維時空膜上,處於四維時空的我們就發現了引力。同時,加拿大科學家提出一個石破天驚的觀點,認為五維時空曾經存在,後來破裂成兩部分,一部分是我們的四維時空,另一部分是我們世界所有東西的質量!這個理論解決了為什麼萬物都有質量的難題,而且還解釋了宇宙開端前的奇點。根據大爆炸理論,無限大的溫度和密度,所有物理理論都失效了。

打個比方,生活在二維空間的生物永遠想不到一個金屬點為什麼會有極大的質量。但是對於三維空間的生物,那只是紮在一張紙上的針而已。所以,我們不能理解奇點的無限密度和大爆炸的超光速膨脹,但是對五維時空的生物來說,這並沒有什麼奇怪的。

8. 十一維

1995年,美國科學家提出一種叫做M論的理論統一了各種弦理論。在M論中,宇宙是十一維的,只是其中的7個維度空間蜷縮到了我們觀察不到的地步。甚至還有一種弦理論認為,宇宙有多大26個維度!

我們沒有提到七維、八維、久維或者3.5維之類的宇宙,是因為物理學家無法設計出那樣維度的時空,它們違背了物理學的原理。如今物理學分為兩類,一派認為宇宙是固定的維度,就是我們所生活的真實空間結構。另一派認為,存在很多不同維度的時空宇宙,我們只是恰好生活在四維時空中。

你們想象一下你們的宇宙有多大?

茫茫宇宙充滿著太多的未知,也讓人們對宇宙充滿著恐懼,但是人類的慾望從未因為害怕而收縮過,我們一步步的加快著自己的步伐,只是想對宇宙瞭解的更多,但是越瞭解反倒更加的迷惘了,因為我們發現人類實在是太渺小了,光是宇宙的邊界就讓我們望塵莫及,我們的科技似乎永遠也達不到宇宙的編邊界,但是這並不妨礙我們對於宇宙邊界的猜測。

說是猜測,當然也不能瞎猜,而是要有根據的猜測,目前科學家提供了三種比較靠譜的猜測,這是科學家根據很多猜測整合出來的結果,一般是最廣為人知,但是又是最具有科學證明的,我們就來看一看吧!

第一種:宇宙之外是一片虛無,也就是所說的未知,什麼都不存在的虛無空間,在科學裡所說的宇宙,僅僅是我們目前能觀測到的,處在這個空間範圍內的一切,這個科學依據就是宇宙大爆炸的假說,因為宇宙大爆炸之前就是一片虛無,那麼宇宙之外不就應該是沒有爆炸前的樣子嗎?

第二種:宇宙之外存在於別的宇宙。這個觀點也是目前普遍被承認的一種觀點,很多科學家認為宇宙是有明確的邊界的,只不過我們目前所處的宇宙太大,因此難以觀測到,或者出在另一個維度也有可能,關於這點,科學家已經通過宇宙微波輻射找到諸多的證據,其中甚至包括宇宙被另一個宇宙撞到的摩擦痕跡,另外再加上量子力學的發展,都讓我們對另一個宇宙更加深信不疑。

第三種:最後一種就是一種可怕的猜測了,這是基於文明之上的猜測,科學家認為或許我們一切都是被安排好的,宇宙之外是高級文明的實驗室,我們的宇宙就像是一塊試驗田,這裡的一切都是被更高級的文明製造出來的,所以這個宇宙才會如此的有規律,事實上這種猜測雖然可怕,但是並不是沒有可能。

對於宇宙之外到底有什麼?

這個問題一直都被人們所猜測,而在真正的答案揭曉之前,我們還有充足的時間放飛自己的想法,關於這一點,小夥伴們怎麼想?可以留言下方大家一起討論!或許會有更棒的答案呢!

因為我們受限於這個時空,所以我們感覺在宇宙中似乎沒有鄰居。但是未來我們很有可能打開另一個維度的時空,那時或許會發現一個更大的維度空間的宇宙!

六、宇宙又可以細分得多小?

組成物質的是原子,而組成原子的是質子、中子和電子。電子被認為是基本粒子,已經無法再細分下去。但質子和中子是由更小的夸克組成,而夸克就像電子一樣被認為是不可再分的基本粒子。那麼,電子和夸克有多小呢?

在微觀層面,粒子所表現出來的行為與我們的常識大相徑庭,諸如電子、夸克(儘管由於色禁閉沒有自由的夸克)等微觀粒子具有波粒二象性。根據粒子物理標準模型,電子是帶點電荷的點粒子,沒有空間範圍。不過,定義電子的半徑在原子尺度的相互作用問題上很有用。根據經典電子半徑的定義可得,電子的半徑約為2.8×10^-15米,即一億億分之二十八米。但這個定義忽略了量子力學的影響,使得這其實與電子的真正基本結構沒有什麼關係。從彭寧離子阱的測量結果來看,電子半徑的上限約為10^-22米。但從能量不確定關係來看,電子半徑的上限約為10^-18米。

就像電子一樣,夸克理論上也應該是點狀的、無窮小的。從實驗數據來看,夸克的半徑小於4.3×10^-17米,大於10^-19米。也就是說,電子和夸克的尺度相當。

除了組成物質的基本粒子外,還有更小的基本粒子,比如中微子。據估計,電子中微子的電荷半徑尺度為10^-19米,略小於電子和夸克。

七、時空是否有盡頭?

小時候我們總是會發問:宇宙有多大?宇宙存在多久了?宇宙之前是什麼?

孩童時期的筆者總是認為宇宙的年齡是有限的,而二律背反中的一個命題也拋出類似的觀點:如果宇宙沒有起點,那它的“起點”就是無限遠的,但是無限遠的起點居然也會有盡頭,這個盡頭就是此時此刻。

此時此刻可以看成宇宙的盡頭,在盡頭之前卻是無窮的時間。宇宙的“起點”是無限的,但卻有盡頭端點。

倘若把宇宙的時間做成座標軸,就好像射線一樣,有一個端點作為盡頭,而另一端卻是無限的。

如果時間是有端點的,那麼空間也是有端點的,因為空間內的事物總是在變化,無限的空間意味著無限的變化,而時間就是對變化的度量。時間有端點,就意味著變化也是有端點的。於是空間和時間一樣,並非是真正意義上的無限。

但是從另一個邏輯基礎出發,卻能得出宇宙時空無限的結論。

如果宇宙是有限的,那麼有限之外是什麼?康德認為那是“無”,既然都是“無”了,那麼它就不可能和宇宙中的事物有任何牽連。

宇宙之外的“無”都不限制宇宙了,那麼宇宙沒有道理是有限的。因為所有的有限事物都是和另一事物存在著明顯的“隔離帶”而體現出來的,或者是被另一事物擠壓著,包圍著才體現這個事物的有限性。比如有體積的蘋果被盒子包裹著。

如果有限的宇宙之外是“無”。那麼“無”就不是事物,如果“無”是事物的話,那麼“無”就屬於宇宙了,也就不會再是“無”。

“無”不會對宇宙內的事物做成任何限制和“擠壓”,那麼宇宙怎麼可能是有限的呢?於是得出結論,宇宙是無限的。

其實宇宙無限論和有限論都可以在邏輯上成立。因為人的意識在思考某些事物時總需要思維工具,這些最基礎的工具往往是先驗的,也就是與生俱來的時空觀。在先驗的基礎上思考同一事物而得出截然不同的論調是符合邏輯的。

當然,康德生活在牛頓力學統治的時代。現代物理學傾向於宇宙是有限的,畢竟有證據支撐的大爆炸理論認為宇宙起源於138.2億年前的奇點。

但不可否認,即便宇宙的起源真如大爆炸理論描述的那樣,那麼康德關於宇宙之外的“無”對事物的非牽連性導致宇宙無限的推理依舊得不到邏輯學上的合理解釋。

八、物質是否可無限細分?

首先假設物質可無限細分,那麼物質分到最後就是無限小,在康德看來無限小是不存在空間結構的。如果物質存在空間佔用,那就不是無限小,於是康德認為無限小就是無。既然物質都無限細分為無了,那麼無數個“無”疊加起來還是無,那怎麼會有宏觀上的物體呢?

當然康德把無限小認為成“無”本身就飽受爭議。在康德生活的年代,微積分就已經盛行了。在數學上,人們並不認同無限小就等效於“無”。但是康德是從邏輯觀點論證的:如果無限小不等效與“無”,那麼這個物質就佔據空間,那麼我就可以繼續細分,那無限小就不該佔有空間。

事實上,數學上的無限小和古典哲學的無限小本身就存在巨大的差異。反正我是不認同康德的這一觀點,但貌似也找不到有力的邏輯工具予以反駁。評論區可以留言探討一下。

如果物質不可再分,而是由一種最基礎的、沒有屬性差別的基本粒子構成。那麼在邏輯上我就可以繼續細分這個基本粒子,那麼物質怎麼可以存在基本單位呢?

當然,康德的觀點有很大的時代侷限性,他沒有能力預見量子力學的發展。在量子力學中,光子是能量的基本單位,被稱為光量子,並不可再分,而且物質細分到普朗克長度就毫無意義了。但這些都是現代物理學上的結論。康德玩的是邏輯,你說光子不可再分,那在邏輯上光子就肯定佔用空間(量子力學認為光子是0維點粒子,不佔用空間,具有波粒二象性),那在康德的邏輯中,就可以設想光子再分。

物理學總會和哲學思想產生一些矛盾,前者基於自然事實,後者基於思辨。而這樣的矛盾無外乎來自人的先驗邏輯。

所以人對宇宙的認知侷限是先驗邏輯導致的。

九、因果觀缺失

我們在解釋一件事物時候,總是依賴因果觀,這也是先驗的。而在解釋宇宙起源的時候,因果觀貌似失效了,我們處於宇宙已經存在的結果,而找不到宇宙之所以存在的因。這時候因果觀的缺失,導致先驗邏輯自動填補因果觀的缺失。現代物理學的答案是宇宙來自奇點大爆炸,但人們還是總問:為什麼奇點會爆炸?人類總想找出一個關於宇宙起源的無懈可擊的原因來。

比如宗教解釋宇宙的因來自於上帝的創造,但是這樣只是把宇宙起源的“因”向後推了一次,依舊無解。人們還總是會問,那麼上帝是怎麼來的?

於是因果觀缺失的問題再一次被暴露,基督徒為了不使上帝被質疑,於是又辯解到:上帝是全能全知的。於是因果觀缺失的問題看似被解決了。

但這依舊是掩耳盜鈴,人們依舊發問:上帝既然是全能的,那麼上帝能否製造一個連自己都搬不動的石頭?

上帝能不能創造一個自己也創造不了的東西呢?

於是因果觀缺失的問題變成了邏輯悖論!而基督徒的解釋是:上帝的全能是指一切符合邏輯可能性的全能,而不是一切事物的全能。但是這種解釋依舊存在問題,那就是對“全能”概念的定義矛盾。反正因果觀缺失總不會完美解決,總是會留下這樣或者那樣的悖論!

或許先驗邏輯帶給我們的因果觀本身就有問題,或許因果觀也只適用於宇宙終極問題之下。如果上升到宇宙起源的終極問題上,那因果觀就失效了。於是人類就開始抓狂,於是“上帝”就低頭了。

看了上文的介紹是不是感覺科學的能量是巨大的呢?

宇宙到底有多大?有邊界嗎?

宇宙是有邊界的話,邊界在哪裡?

邊界圍繞著什麼?

邊界之外是什麼?

九、宇宙之外是虛空?還是虛無?還是真空?還是宇宙物質?

1.宇宙竟是從虛空中誕生

據英國廣播公司(BBC)網站報道,宇宙為何會存在?人們為這個問題已經爭論不休了幾千年。全世界幾乎每一個古代文明都會有著自己對於這個問題的解釋——但儘管存在差異,但從本質上來說,他們基本都將原因歸為某位神靈的創造。宇宙的起源問題同時也是哲學界長久以來探討的話題。然而在這場喧囂之中,科學界的聲音卻顯得格外微弱。

不過在最近幾年時間裡,一部分物理學家和宇宙學家們終於開始嘗試涉足這一終極問題的探討。他們指出我們目前已經大致瞭解了宇宙的歷史,並且也瞭解了可以對其進行基本描述的物理學定律。他們認為,藉助以上這些信息,我們應該就可以探尋宇宙如何存在以及為何存在這類問題的答案。

天文學家們自己也承認,他們對於這個問題給出的回答聽上去是充滿爭議的:他們認為我們目前生活其中的,遍佈恆星的宇宙最初是從一場劇烈的大爆炸中誕生的,而在那之前什麼都不存在。天文學家們指出,大爆炸必然會發生,原因是“虛空”(nothing)本質上是不穩定的。

這樣的觀點或許聽上去會顯得非常詭異,或感覺就是另外一個瘋狂的創世學說。但物理學家們指出,這一理論是直接從物理學的兩大支柱,即量子力學和廣義相對論中推導出來的。

可是,從“虛空”之中誕生,這怎麼可能呢?

2.真空中的粒子

“斯蒂芬五重星系”。哈勃空間望遠鏡拍攝圖像

在探討這個問題之前,我們首先應該瞭解一下量子力學的一些觀點。量子力學是物理學的一個重要分支,主要適用於非常微觀的世界,如原子甚至更加微小的粒子。這是一個極為成功的理論,它實際上構成了現在我們使用的大部分電子器件背後的理論基礎。

量子力學告訴我們,並不存在所謂的“真空”。即便是最完美的真空之中實際上也充斥著粒子與反粒子,它們不斷誕生,然後幾乎在同時不斷湮滅。

這些所謂的“虛粒子”(virtual particles)存在的時間太過短暫,因而無法被直接測量到,但通過一些效應,我們可以確信它們的確存在。

3.時空——從零空間和零時間開始、或許多重宇宙就像這些氣泡一樣

從微觀事物,如原子,到宏觀事物,如星系。與描述微觀世界的量子力學不同,我們用於描述宏觀世界的理論則是廣義相對論。這是愛因斯坦一生最重要的成就,該理論描述了空間,時間和引力是如何運作的。

相對論與量子力學不同,並且迄今都沒有任何人能夠將這兩者成功地統一起來。然而藉助謹慎的近似方法,一些理論科學家的確已經成功地在某些具體問題上同時應用這兩大理論。比如英國劍橋大學的史蒂芬·霍金教授對於黑洞的研究便是如此。

在這樣嘗試的過程中,科學家們發現的一個情況就是,當將量子力學應用到在可能範圍內最小尺度的空間中時,空間本身將變得不穩定。在這樣的尺度上,空間不再顯示完美的平滑和連續,空間和時間都失去了其穩定性,它們混雜在一起,形成了時空的泡沫。

換句話說,微小的時空泡沫是可以自發形成的。美國亞利桑那州立大學坦普爾分校的勞倫斯·克勞斯(Lawrence Krauss)表示:“如果時空是量子化的,它們就會發生漲落。因此正如你可以創造出虛粒子一樣,你也可以創造出虛時空。”

除此之外,如果這些時空泡沫的形成是可能的,那麼它們就一定會形成。美國波士頓塔夫茨大學的亞歷山大·維蘭金(Alexander Vilenkin)指出:“在量子物理學中,如果某件事並非是被禁止的,那麼它真的發生的概率就不為零。”

4.從“氣泡”中誕生的宇宙

宇宙微波背景輻射分佈圖,這是宇宙大爆炸留下的餘暉

於是,並非僅僅只有粒子和反粒子能夠從“虛空”之中誕生並消亡:時空的“氣泡”也同樣可以。但即便如此,想象一下一個無限小的時空氣泡要變成一個內部包含有1000億個以上星系的巨大宇宙,這樣的跨越也實在太大了。難道不是嗎?即便這樣一個“氣泡”能夠形成,它也會在轉瞬之間再次消失。

但事實上,這樣的“氣泡”是有可能倖存下來的。但為了達成這樣的結果,我們還必須藉助另外一項宇宙奇蹟:暴漲。

大部分物理學家現在都同意我們生活其中的宇宙是從大爆炸開端的。起初宇宙中所有的物質和能量都被壓縮在一個無限小的點上,然後這個點爆炸了。之所以物理學家們能夠達成這樣的共識,主要源於20世紀早期的一項重要發現:觀測證據顯示宇宙正在膨脹。既然所有的星系都正在遠離我們,那麼在此之前的某一時刻,所有星系必定都曾經聚集在一起。

而暴漲理論指出,在大爆炸之後的一個階段,宇宙曾經經歷過一段急速膨脹的過程。這一聽上去有些荒謬的觀點最早是在上世紀80年代由美國麻省理工學院的阿蘭·古斯(Alan Guth)提出來的,隨後由現任職於斯坦福大學的安德烈·林德(Andrei Linde)進行了修訂。

這項理論的主要觀點包括:在大爆炸發生之後的一瞬間,量子尺度的空間突然經歷難以想象的極速膨脹過程。在極短的時間內,原始宇宙的大小便從比一個原子核還要小,突然膨脹為一粒沙子的大小。當這一膨脹過程最終減速時,驅動這一過程的力場轉變為充斥今天宇宙空間的物質與能量,也因此,古斯將這一暴漲過程稱作“終極免費午餐”。

然而更加讓人感到詭異的是,這一詭異的理論竟然與觀測現實的吻合度相當好。尤其是,它可以非常好的解釋宇宙微波背景輻射的存在,這是大爆炸留下的微弱餘暉,這種微波輻射幾乎均勻地分佈在宇宙的各個方向,構成一種近似背景的模式。如果宇宙沒有經歷過如此快速的暴漲過程,那麼這一輻射背景的均勻度應當會差得多。

5.宇宙是平坦的,這很重要

研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生

暴漲理論也給了宇宙學家們一把測量的工具,他們可以據此度量宇宙的幾何學特徵。對這一問題的研究結果對於我們理解宇宙如何從虛無之中誕生將具有關鍵意義。

愛因斯坦的廣義相對論告訴我們,我們生活其中的時空可以三種形式存在。它可以表現為平坦的,就像一張桌子的檯面;它也可以具有正曲率,就像一個球體的表面,在這種情況下,如果你旅行地足夠遙遠,你將會回到你最初出發的地方;最後一種,宇宙也可以表現為負曲率,此時宇宙在幾何特徵上的表現就像一個馬鞍。那麼究竟哪一種才符合實際情況?

有一種方法可以找到答案。或許你還記得在你中學的數學課上,你的數學老師應該曾經告訴過你,三角形三個角的內角和等於180度。但實際上你的數學老師還遺漏了一項重要的內容,那就是這種情況只適用於平面。如果你在一個皮球的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和會大於180度。反過來,如果你在一個具有負曲率的表面,比如一個馬鞍的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和將是小於180度的。

那麼這樣一來,要想判斷宇宙是否是平坦的,我們就要測量一個巨大三角形的內角和。而這正是暴漲理論能夠發揮作用的地方,它決定了宇宙微波背景輻射中相對較為溫暖與較為寒冷的區域的平均大小分佈。對這些區域大小的測定在2003年完成了,這樣天文學家們便有了許多的三角樣本可以進行測量。這項研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。

宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生。

所有現在存在的事物——恆星,星系以及我們藉以看到世界的光線,所有這一切必定源自什麼地方。我們已經知道粒子可以在量子層面上從虛空之中誕生,而要想產生出宇宙中的全部恆星和行星,將需要巨大的能量才能實現。

可是宇宙本身究竟是從何處獲得這麼多的能量的?詭異的是,它或許根本就不需要去獲取能量。這是因為宇宙中的任何物體都會產生引力,這種引力會對其周圍的其他物質產生一股拉力。這種引力將會平衡掉最初用於創造物質的的能量本身。

這就有點像是一把舊式秤桿,你在一頭放上重物,而在另一端放置砝碼,直到兩者的重量相等。而在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量。

物理學家們的計算顯示,在一個平坦的宇宙中,物質中所蘊含的能量恰好被這些物質產生的引力所具有的能量所平衡掉。但這一點也僅僅適用於平坦宇宙的情形。如果宇宙具有曲率,那麼這兩者將難以相互抵消。

6.單一宇宙還是多重宇宙?

在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量

到了這一步,創建一個宇宙看起來似乎很容易了。量子力學告訴我們“虛空”是不穩定的,於是一開始從“什麼都沒有”到“有什麼”這一步似乎是不可避免的。隨後在經歷暴漲過程之後,大爆炸中產生的那個微小的時空“氣泡”迅速膨脹並最終成為我們今天看到的這個巨大而繁忙的宇宙。正如克勞斯所指出的那樣:“根據我們所瞭解的物理學原理,我們的宇宙應當是從‘空無一物’之中誕生的——沒有空間,沒有時間,沒有粒子,沒有任何我們已知的東西。”

那麼這一過程為何只發生了一次呢?如果可以有一個時空“氣泡”從虛無之中誕生,並經歷暴漲之後成為我們生活其中的宇宙,那麼有沒有可能這樣的過程會多次發生,並且產生多個類似的宇宙呢?

對於這個問題,林德給出了一個簡單但讓人有些難以理解的答案。他認為宇宙正在被不斷的創造出來,並且這樣的過程將會永遠地持續下去。

林德指出,當一個新生宇宙停止暴漲,它將仍然被一個持續暴漲的空間所包圍。這個暴漲的空間中產生出更多的宇宙,而它們的周圍也同樣是更多持續暴漲的空間。因此一旦暴漲開始,它應當會持續不斷地產生出大量的宇宙,也就是林德所謂的“永恆暴漲”。我們所在的宇宙或許只不過是一片無垠沙灘上的一顆沙粒而已。

那些宇宙可能會與我們生活的這個宇宙存在著深刻的差異。在另外一個宇宙中,空間或許有5個維度,而不是像我們宇宙中的3維,即寬度,長度和高度,那裡的引力作用或許要比我們強上10倍,但也有可能弱上1000倍,甚至根本就不存在引力。那裡的物質也可能是由完全不同性質的粒子所組成的。

因此完全有可能存在著許許多多形形色色的宇宙。林德表示所謂的“永恆暴漲”並非僅僅是“終極免費午餐”,它還是唯一一場你可以吃到任何一樣美食的方式。

儘管直到目前為止我們仍然還未能取得確鑿的證據證明其他宇宙的確存在,但這些理論本身卻已經為一句話賦予了全新的含義:“感謝一無所有”。

宇宙之外是宇宙之外的無限宇宙!

無限宇宙之外是超級大宇宙!

超級大宇宙之外還是大大大超級宇宙!

…………………………

一、導論

宇宙之外是什麼?

宇宙到底有多大?

宇宙之外之外是什麼?

宇宙之外之外之外的外邊是什麼?

宇宙之外的之外的之外的之外之外之外是什麼?

宇宙到底有多小?

小到一個質點,裡面是什麼?

宇宙到底有多少個維度?

人類貧瘠的想象力似乎很難理解,那就讓我們用宇宙中跑得最快的東西——光來衡量吧。

二、用光來測量宇宙

光在真空中的速度為每秒30萬公里。這個速度如此之快,以至於近代的學者誤以為光速是無限大的——打開燈的一瞬間,整個房間不就被照亮了嗎?

實際上,光照亮方圓幾米的一小塊地方,大約需要一億分之一秒。在你讀這篇文章的幾分鐘內,光子就飛了1000萬公里,相當於繞地球250圈!

人的視細胞感受到的每一個光子,都是8分鐘之前從太陽表面出發的,跨越了1億5000萬公里的漫長距離,才進入你的視網膜。冥王星和太陽相隔75億公里,暗淡的陽光到達這顆荒蕪的矮行星需要7小時!

離開太陽系之後,我們更能體會到宇宙的速度極限——光速在幾乎無窮盡的空間面前,是多麼微不足道:

光到達距離太陽最近的恆星——半人馬座的比鄰星需要4年;

橫穿整個銀河系盤面,需要10萬年;

到達肉眼就能看見的仙女座大星雲需要250萬年;

科學家能觀測到的最遠星系位於130億光年之外

宇宙大約有138億年的歷史。誕生才8億年的嬰兒宇宙中,一顆恆星在核聚變的大火中誕生,一個光子掙脫引力的束縛,開始了一段漫長到絕望的旅程。

它出發的時候,周圍還沒什麼星光,宇宙還處於“黑暗時代”,大片的氣體雲正在積聚能量,準備孕育新的原恆星。

當這個光子走完2/3的旅程時,在銀河系的獵戶支臂上,一顆普普通通的恆星誕生了,在它周圍從內到外排布著8顆行星。

光子對這一切渾然不知,又繼續飛行了幾億年。在這些行星之中,第3顆岩石行星的原始海洋在閃電和暴雨中形成了生命的最基本單位。

光子忽然覺得,這段漫長乏味的旅程有了新的意義,自己和那顆陌生的行星之間似乎被一條神祕的細線緊緊相連。

光子的腳步當然不會稍作停留。無數生命在岩石行星上興起,繁衍,衰亡,化為積壓在地層深處的化石。蜥腳類恐龍的龐大身軀被流沙覆蓋,一隻古猿小心翼翼地直立起來,眺望遠方的地平線。

光子剩餘的行程屈指可數了。這種直立行走的生物每天除了打打鬧鬧就是胡思亂想,它們把腳下的大地取名“地球”,還把散播光和熱的母星稱為“太陽”。

光子冷笑了一聲。在地球上,一個叫伽利略的人把兩個鏡片安在紙筒裡,造出一個被稱為“望遠鏡”的東西,還把它對準了夜空中的星星!

光子心裡一緊,硬著頭皮繼續前進。地球上這群古怪的生物吃飽了還會鼓搗些稀奇的玩意兒,比如把一根“鐵棍”弄出老大的火光和濃煙,發射到高空,還把一些閃亮的“玻璃球”送到地球的軌道上繞來繞去。

光子離地球越來越近了,遠遠看去不起眼的小點急速擴大,最終變成一顆碩大的蔚藍星球。光子急急忙忙地想從它的身邊溜過去,沒想到正好撞到一架漂浮在太空的望遠鏡的鏡片上!如果此時光子能夠聽到地面科學家的興奮交談,它就會知道,終結這段130億年漫長旅程的,叫“哈勃太空望遠鏡”。

即使這個光子沒有被哈勃望遠鏡捕獲,它也永遠無法走到宇宙的盡頭。因為從它出發的那一刻起,宇宙就一直在膨脹。

從人類的角度看,一切映入眼簾的星光最多隻有138億年的歷史——這被稱為可觀測宇宙,但因為宇宙空間本身的膨脹超過光速,可觀測宇宙的半徑實際上為460億光年。至於460億光年外是怎樣一番景象,我們永遠也無法看到了!!!

我們看不到的宇宙有多大?

只有靠想象!

三、想象我們得宇宙有多大?

我們人類生活在地球,地球又生活在宇宙這個大家庭裡,古時候有智者常常抬頭看天上的星星,天外的世界有多大?隨著歷史的前進,到了近代,隨著天文望遠鏡的出現,人們終於可以觀察宇宙了,人們迫世想要知道:宇宙到底有多大?

但當人們用天文望遠鏡看宇宙星空時,才發現自己是多麼渺少,也深深為自己的這個問題感到迷惑,宇宙到底有多大?真的無邊無際嗎?初期的天文望遠鏡觀察距離是有限的,但隨著天文望遠鏡的越來越先進,後來哈勃望遠鏡發射到太空中,人們對宇宙再次進行深空觀察,這次看得更遠,更表,這個時候人類更加傻眼了,宇宙好大啊,如此遠的距離還沒有看到宇宙的盡頭。宇宙到底有多大呢?

在一次研討會上,有人問科學家,我們的這個宇宙到底有多大?科學家沉默了一會就對他說,宇宙的大小,我們不能用大來衡量它,順著這個思路想下去,當你覺得害怕,覺得自己渺小的時候,你就知道宇宙有多大了。

地球對於人類來說,好大啊,要是步行旅行,一生也走不完地球。我們站在海岸邊,看著無邊無際的大海,感慨地球太大了。這時人類感覺自己面對整個地球是多麼的渺小。

要是把地球放在太陽系中,地球也就不算大了,太陽系的八大行星裡,都比地球大,而且太陽系還是很多的衛星,數以億計的其它小型天體,太陽系邊緣還有一個奧爾特雲的地帶,這裡面的小行星更是不計其數。

如果你覺得太陽系夠大了,但是太陽系在銀河系裡,只是一粒塵埃或一粒沙子,沙子有多小,太陽系就有多小,銀河系的直徑16萬光年,而太陽系只有1光年,差距何其之大。銀河系中像太陽這裡的恆星有2000多憶顆,而且太陽還是其中比較小的那一類。

銀河系你是不覺得很大了,但在銀河系外邊還有一個叫室女座的超星系團,它裡面比銀河系大的星系就有100多個,光在裡面走一個直線都要2億年,裡面的恆星數量達100億萬顆。

當你認為這個室女座的超星系團很大的時候,它其實只是拉尼亞凱亞超超星系團的一根小手指罷了,這個叫做拉尼亞凱亞超超星系團的覆蓋範圍竟然達到了5.2億光年之遙。這個超超星系團裡邊的恆星已經是無法計數了,即或這樣,它還不是宇宙的邊緣,而僅僅是宇宙裡邊的一根頭髮絲而已!

當你看完以上的思路,你會不會被嚇傻了?宇宙之大遠超我們的想象,這還只是我們目前天文望遠鏡可觀測到的範圍,而能觀測到的範圍其實只是宇宙的冰山一角。這個時候我們才深深感到,地球的渺小,人類在這個宇宙中最多算一個細胞。

如此浩瀚的宇宙,你說會不會有外星人呢?如果說沒有,估計誰也不會信,外星人在宇宙中應該是普遍的存在,即使按億萬分之一來算,那有外星人的星球也多得數不過來,這裡面文明等級有高有低,有的可能處在原始社會,有的可能已經發展了幾十億元,這樣的超級文明科技發展到何種程度,真是我們不敢想的。人類的文明誕生才不過不到1萬年,與宇宙中的那些高級文明差距實在是太大了,怪不得霍金經常警告人類,不要試圖和外星人接觸,否則帶來的可能就是災難。

宇宙究竟有多大?

宇宙最後的歸宿是什麼?

其實和人類也是一樣!

隨著科技的進步,地球上的地方基本都被探索遍了,人類也是將目光放到了太空中。亞里士多德曾經說過:你知道的越多,不知道的也越多。確實,隨著人們對太空的慢慢了解,也發現不知道的東西也越來越多了,

例如宇宙到底有多大?

宇宙的結局是什麼?

可能有的人會說了,知道那麼多幹什麼?活好當下就行了,這裡小編就要提出了反對意見了。最開始的人類是進化而來的,直到現在,人類也還是在進化當中,求知慾就是最好的證據,知道的越多,智力進化的也就多,後代也就會越來越聰明!

那麼宇宙到底有多大呢?

科學家們根據已有的數據測算出宇宙的直徑可達到920億光年,而這個直徑的數字每分每秒都在增加而且速度正在增加,當你們看到這篇文章的時候,宇宙又變大了一點哦!這是由科學家布萊恩·施密特提出的,並因此獲得了2011年的諾貝爾物理學獎!

但是這個速度增加並不是無上限的,當宇宙膨脹到一定的程度,就是當宇宙能量密度小於臨界密度時,宇宙的增長速度就會變慢,各種星系氣體就會慢慢被恆星消耗殆盡,而恆星也因此而演變成白矮星或者中子星,直到互相碰撞形成黑洞,最後整個宇宙重新發生大爆炸,一切有迴歸到初始狀態,繼續膨脹、爆炸的路線!

循環,就是約束世間萬物的唯一準則,人是這樣,宇宙也不例外!

從小到大!

從大到小!

從生到死!

從死到生!

循環反覆!

生生死死!

永遠存在!

四、想象一下我們的宇宙維度:

0、真空宇宙——零維時空

1、微觀宇宙——宇宙奇點時空

2、射線宇宙——一維時空

3、平面宇宙——二維時空

4、立體宇宙——三維時空

5、曲面宇宙——四維時空

6、黑洞宇宙——五維時空

7、白洞宇宙——六維時空

8、七維時空

9、八維時空

10、九維時空

11、十維時空

12、十一維時空

13、十二維時空

14、十六維時空

15、二十五維時空

16、三十六維時空

17、四十九維時空

18、六十四維時空

19、八十一維時空

20、平行宇宙時空

21、反物質宇宙時空

22、大宇宙時空

23、超大宇宙時空

24、……………………

我們所看到的世界,是由長、寬、高組成的三維空間,加入時間之後,就變成了四維,愛因斯坦告訴我們說,一維的時間和三維的空間組成不可分割的時空整體,而宇宙的時空是彎曲的。四維空間我們都可以理解,但是時空彎曲使我們的想象力受到挑戰,這並不是能直接觀察出來的。但是物理學家就是喜歡挑戰,他們不斷的引入新的維度,五維、六維、七維、八維、十維……等等,難道後面還有?小編我已經很難想象了。

五、分析維度

讓我們從零維開始,發揮我們想象力來挑戰思維吧。

1. 零維

零維可以理解為一個沒有長寬高的點。有人肯定會質疑,再小的點,在顯微鏡下都是有長度的,零維空間是否根本就不存在?的確,零維根本就不存在的,但接近零維的空間就在我們身邊。現在物理學家給我們展現微觀世界的許多古怪現象,其中包括一種叫“零維半導體”的結構,也就是通常物理學上的“量子點”。量子點雖然十分的小,但畢竟還是有體積的,可以讓一個電子剛好進入量子點中。量子點像是陷阱,當電子進入之後,它們就不能移動分毫的距離,完全被限制住了。而且即使我們從外界向一個量子點注入能量,不論能量大小都不能改變電子的狀態,而且進入多少能量就會吐出多少。這種古怪的特性物理學家視為零維結構,量子點可以通過電子和光子的轉換儲存傳遞信號,用在未來的量子計算機或者更高領域。

2. 一維

一維是一條直線,牛頓的定律在一維空間中可以起作用,一維空間的物體可以前後運動。在量子學家看來,一維空間是真實存在的。比如,他們會製造一個十分狹窄的隧道只能讓電子前後運行。通常兩個電子相遇,電荷因同性相斥的原理會給對方讓路。可是如果在一維空間隧道中,只能前後運動,那麼兩個電子就會相互發生作用而產生一種奇怪的現象。一個電子具有電荷,而另一個電子是自旋狀態。一維空間的古怪現象量子學家已經司空見慣了,科學家目前正在研究一維碳納米管,準備以它作為導體或半導體材料,用來制未來的量子計算機。

3. 1.5維

不要以為空間維度就一定是整數, 比如1.5維就挑戰了我們慣性思維。數學家早就知道,只要觀測的夠仔細,雲就不是團狀的,山峰也不是錐狀的,海岸線也不是弧形的。它們細微的輪廓比純粹的直線佔有了更多的空間,這樣的輪廓介於一維和二維之間,我們算作1.5維。

4. 二維

二維在數學上是兩條線交叉的平面,但是在物理學中也能實現應用。2004年,科學家首次在實驗室產出“二維物質”,只有碳原子後的平板,類似於人們熟悉的石墨。當我們把電子用強大的磁場限制在二維層面的半導體材料中,並冷卻到絕對零度的1/3時,人們認為不可分割的電子就會破裂成多個粒子,每一個粒子都會擁有電子的部分電荷。這些粒子被稱為“任意子”。總之,在二維的平面空間,從新型藥物到平行宇宙等等事物都會成為可能,等待人類未來的突破和發現。

5. 三維

我們所生活的世界是在三維空間中,根據弦理論,空間可以從零維到十維的任意模樣,這讓物理學家很困惑,既然各種可能的維度都存在,為什麼我們生活在三維的宇宙中,這該如何解釋呢?2005年,美國物理學家在計算計算髮起“維度戰爭”,他們用計算機模擬了不同的維度空間,然後相互碰撞彼此產生作用,最後經過爭鬥,三維宇宙和七維宇宙最後倖存了下來,不過這並不能作為我們生活在三維空間的證明。

6. 四維

相對論中提到時間和空間融合成為一個整體——時空。但是這是兩個不同的維度,我們可以在三維空間任意方向旅行,但是在時間維度中只有一個方向。為什麼會這樣呢?

相信大家都知道光也是有速度的,我們所看到的太陽是8分鐘前的太陽。根據相對論,光速在真空中只能無限接近,無法超越。所以物理學家認為,正是由於光速的限制,讓時間這個維度變的和三維空間不同。如果可以超越光速,很可能時間就會停止或者倒流。

7. 五維

我們瞭解了擁有時間的四維,在這個基礎上,1919年,德國的科學家卡魯扎寄給愛因斯坦一篇論文。他認為四維時空增加一個第五維,引力和電磁力就有可能統一成一種力。後來到了1999年,美國科學家發現,如果真的有第五維,就可以解釋一個令人煩惱的謎團,既為什麼引力比自然界的其他力要弱。根據五維時空模型,四維時空處於一個空間無限大負曲率的五維空間上,其中一部分引力洩露在四維時空膜上,處於四維時空的我們就發現了引力。同時,加拿大科學家提出一個石破天驚的觀點,認為五維時空曾經存在,後來破裂成兩部分,一部分是我們的四維時空,另一部分是我們世界所有東西的質量!這個理論解決了為什麼萬物都有質量的難題,而且還解釋了宇宙開端前的奇點。根據大爆炸理論,無限大的溫度和密度,所有物理理論都失效了。

打個比方,生活在二維空間的生物永遠想不到一個金屬點為什麼會有極大的質量。但是對於三維空間的生物,那只是紮在一張紙上的針而已。所以,我們不能理解奇點的無限密度和大爆炸的超光速膨脹,但是對五維時空的生物來說,這並沒有什麼奇怪的。

8. 十一維

1995年,美國科學家提出一種叫做M論的理論統一了各種弦理論。在M論中,宇宙是十一維的,只是其中的7個維度空間蜷縮到了我們觀察不到的地步。甚至還有一種弦理論認為,宇宙有多大26個維度!

我們沒有提到七維、八維、久維或者3.5維之類的宇宙,是因為物理學家無法設計出那樣維度的時空,它們違背了物理學的原理。如今物理學分為兩類,一派認為宇宙是固定的維度,就是我們所生活的真實空間結構。另一派認為,存在很多不同維度的時空宇宙,我們只是恰好生活在四維時空中。

你們想象一下你們的宇宙有多大?

茫茫宇宙充滿著太多的未知,也讓人們對宇宙充滿著恐懼,但是人類的慾望從未因為害怕而收縮過,我們一步步的加快著自己的步伐,只是想對宇宙瞭解的更多,但是越瞭解反倒更加的迷惘了,因為我們發現人類實在是太渺小了,光是宇宙的邊界就讓我們望塵莫及,我們的科技似乎永遠也達不到宇宙的編邊界,但是這並不妨礙我們對於宇宙邊界的猜測。

說是猜測,當然也不能瞎猜,而是要有根據的猜測,目前科學家提供了三種比較靠譜的猜測,這是科學家根據很多猜測整合出來的結果,一般是最廣為人知,但是又是最具有科學證明的,我們就來看一看吧!

第一種:宇宙之外是一片虛無,也就是所說的未知,什麼都不存在的虛無空間,在科學裡所說的宇宙,僅僅是我們目前能觀測到的,處在這個空間範圍內的一切,這個科學依據就是宇宙大爆炸的假說,因為宇宙大爆炸之前就是一片虛無,那麼宇宙之外不就應該是沒有爆炸前的樣子嗎?

第二種:宇宙之外存在於別的宇宙。這個觀點也是目前普遍被承認的一種觀點,很多科學家認為宇宙是有明確的邊界的,只不過我們目前所處的宇宙太大,因此難以觀測到,或者出在另一個維度也有可能,關於這點,科學家已經通過宇宙微波輻射找到諸多的證據,其中甚至包括宇宙被另一個宇宙撞到的摩擦痕跡,另外再加上量子力學的發展,都讓我們對另一個宇宙更加深信不疑。

第三種:最後一種就是一種可怕的猜測了,這是基於文明之上的猜測,科學家認為或許我們一切都是被安排好的,宇宙之外是高級文明的實驗室,我們的宇宙就像是一塊試驗田,這裡的一切都是被更高級的文明製造出來的,所以這個宇宙才會如此的有規律,事實上這種猜測雖然可怕,但是並不是沒有可能。

對於宇宙之外到底有什麼?

這個問題一直都被人們所猜測,而在真正的答案揭曉之前,我們還有充足的時間放飛自己的想法,關於這一點,小夥伴們怎麼想?可以留言下方大家一起討論!或許會有更棒的答案呢!

因為我們受限於這個時空,所以我們感覺在宇宙中似乎沒有鄰居。但是未來我們很有可能打開另一個維度的時空,那時或許會發現一個更大的維度空間的宇宙!

六、宇宙又可以細分得多小?

組成物質的是原子,而組成原子的是質子、中子和電子。電子被認為是基本粒子,已經無法再細分下去。但質子和中子是由更小的夸克組成,而夸克就像電子一樣被認為是不可再分的基本粒子。那麼,電子和夸克有多小呢?

在微觀層面,粒子所表現出來的行為與我們的常識大相徑庭,諸如電子、夸克(儘管由於色禁閉沒有自由的夸克)等微觀粒子具有波粒二象性。根據粒子物理標準模型,電子是帶點電荷的點粒子,沒有空間範圍。不過,定義電子的半徑在原子尺度的相互作用問題上很有用。根據經典電子半徑的定義可得,電子的半徑約為2.8×10^-15米,即一億億分之二十八米。但這個定義忽略了量子力學的影響,使得這其實與電子的真正基本結構沒有什麼關係。從彭寧離子阱的測量結果來看,電子半徑的上限約為10^-22米。但從能量不確定關係來看,電子半徑的上限約為10^-18米。

就像電子一樣,夸克理論上也應該是點狀的、無窮小的。從實驗數據來看,夸克的半徑小於4.3×10^-17米,大於10^-19米。也就是說,電子和夸克的尺度相當。

除了組成物質的基本粒子外,還有更小的基本粒子,比如中微子。據估計,電子中微子的電荷半徑尺度為10^-19米,略小於電子和夸克。

七、時空是否有盡頭?

小時候我們總是會發問:宇宙有多大?宇宙存在多久了?宇宙之前是什麼?

孩童時期的筆者總是認為宇宙的年齡是有限的,而二律背反中的一個命題也拋出類似的觀點:如果宇宙沒有起點,那它的“起點”就是無限遠的,但是無限遠的起點居然也會有盡頭,這個盡頭就是此時此刻。

此時此刻可以看成宇宙的盡頭,在盡頭之前卻是無窮的時間。宇宙的“起點”是無限的,但卻有盡頭端點。

倘若把宇宙的時間做成座標軸,就好像射線一樣,有一個端點作為盡頭,而另一端卻是無限的。

如果時間是有端點的,那麼空間也是有端點的,因為空間內的事物總是在變化,無限的空間意味著無限的變化,而時間就是對變化的度量。時間有端點,就意味著變化也是有端點的。於是空間和時間一樣,並非是真正意義上的無限。

但是從另一個邏輯基礎出發,卻能得出宇宙時空無限的結論。

如果宇宙是有限的,那麼有限之外是什麼?康德認為那是“無”,既然都是“無”了,那麼它就不可能和宇宙中的事物有任何牽連。

宇宙之外的“無”都不限制宇宙了,那麼宇宙沒有道理是有限的。因為所有的有限事物都是和另一事物存在著明顯的“隔離帶”而體現出來的,或者是被另一事物擠壓著,包圍著才體現這個事物的有限性。比如有體積的蘋果被盒子包裹著。

如果有限的宇宙之外是“無”。那麼“無”就不是事物,如果“無”是事物的話,那麼“無”就屬於宇宙了,也就不會再是“無”。

“無”不會對宇宙內的事物做成任何限制和“擠壓”,那麼宇宙怎麼可能是有限的呢?於是得出結論,宇宙是無限的。

其實宇宙無限論和有限論都可以在邏輯上成立。因為人的意識在思考某些事物時總需要思維工具,這些最基礎的工具往往是先驗的,也就是與生俱來的時空觀。在先驗的基礎上思考同一事物而得出截然不同的論調是符合邏輯的。

當然,康德生活在牛頓力學統治的時代。現代物理學傾向於宇宙是有限的,畢竟有證據支撐的大爆炸理論認為宇宙起源於138.2億年前的奇點。

但不可否認,即便宇宙的起源真如大爆炸理論描述的那樣,那麼康德關於宇宙之外的“無”對事物的非牽連性導致宇宙無限的推理依舊得不到邏輯學上的合理解釋。

八、物質是否可無限細分?

首先假設物質可無限細分,那麼物質分到最後就是無限小,在康德看來無限小是不存在空間結構的。如果物質存在空間佔用,那就不是無限小,於是康德認為無限小就是無。既然物質都無限細分為無了,那麼無數個“無”疊加起來還是無,那怎麼會有宏觀上的物體呢?

當然康德把無限小認為成“無”本身就飽受爭議。在康德生活的年代,微積分就已經盛行了。在數學上,人們並不認同無限小就等效於“無”。但是康德是從邏輯觀點論證的:如果無限小不等效與“無”,那麼這個物質就佔據空間,那麼我就可以繼續細分,那無限小就不該佔有空間。

事實上,數學上的無限小和古典哲學的無限小本身就存在巨大的差異。反正我是不認同康德的這一觀點,但貌似也找不到有力的邏輯工具予以反駁。評論區可以留言探討一下。

如果物質不可再分,而是由一種最基礎的、沒有屬性差別的基本粒子構成。那麼在邏輯上我就可以繼續細分這個基本粒子,那麼物質怎麼可以存在基本單位呢?

當然,康德的觀點有很大的時代侷限性,他沒有能力預見量子力學的發展。在量子力學中,光子是能量的基本單位,被稱為光量子,並不可再分,而且物質細分到普朗克長度就毫無意義了。但這些都是現代物理學上的結論。康德玩的是邏輯,你說光子不可再分,那在邏輯上光子就肯定佔用空間(量子力學認為光子是0維點粒子,不佔用空間,具有波粒二象性),那在康德的邏輯中,就可以設想光子再分。

物理學總會和哲學思想產生一些矛盾,前者基於自然事實,後者基於思辨。而這樣的矛盾無外乎來自人的先驗邏輯。

所以人對宇宙的認知侷限是先驗邏輯導致的。

九、因果觀缺失

我們在解釋一件事物時候,總是依賴因果觀,這也是先驗的。而在解釋宇宙起源的時候,因果觀貌似失效了,我們處於宇宙已經存在的結果,而找不到宇宙之所以存在的因。這時候因果觀的缺失,導致先驗邏輯自動填補因果觀的缺失。現代物理學的答案是宇宙來自奇點大爆炸,但人們還是總問:為什麼奇點會爆炸?人類總想找出一個關於宇宙起源的無懈可擊的原因來。

比如宗教解釋宇宙的因來自於上帝的創造,但是這樣只是把宇宙起源的“因”向後推了一次,依舊無解。人們還總是會問,那麼上帝是怎麼來的?

於是因果觀缺失的問題再一次被暴露,基督徒為了不使上帝被質疑,於是又辯解到:上帝是全能全知的。於是因果觀缺失的問題看似被解決了。

但這依舊是掩耳盜鈴,人們依舊發問:上帝既然是全能的,那麼上帝能否製造一個連自己都搬不動的石頭?

上帝能不能創造一個自己也創造不了的東西呢?

於是因果觀缺失的問題變成了邏輯悖論!而基督徒的解釋是:上帝的全能是指一切符合邏輯可能性的全能,而不是一切事物的全能。但是這種解釋依舊存在問題,那就是對“全能”概念的定義矛盾。反正因果觀缺失總不會完美解決,總是會留下這樣或者那樣的悖論!

或許先驗邏輯帶給我們的因果觀本身就有問題,或許因果觀也只適用於宇宙終極問題之下。如果上升到宇宙起源的終極問題上,那因果觀就失效了。於是人類就開始抓狂,於是“上帝”就低頭了。

看了上文的介紹是不是感覺科學的能量是巨大的呢?

宇宙到底有多大?有邊界嗎?

宇宙是有邊界的話,邊界在哪裡?

邊界圍繞著什麼?

邊界之外是什麼?

九、宇宙之外是虛空?還是虛無?還是真空?還是宇宙物質?

1.宇宙竟是從虛空中誕生

據英國廣播公司(BBC)網站報道,宇宙為何會存在?人們為這個問題已經爭論不休了幾千年。全世界幾乎每一個古代文明都會有著自己對於這個問題的解釋——但儘管存在差異,但從本質上來說,他們基本都將原因歸為某位神靈的創造。宇宙的起源問題同時也是哲學界長久以來探討的話題。然而在這場喧囂之中,科學界的聲音卻顯得格外微弱。

不過在最近幾年時間裡,一部分物理學家和宇宙學家們終於開始嘗試涉足這一終極問題的探討。他們指出我們目前已經大致瞭解了宇宙的歷史,並且也瞭解了可以對其進行基本描述的物理學定律。他們認為,藉助以上這些信息,我們應該就可以探尋宇宙如何存在以及為何存在這類問題的答案。

天文學家們自己也承認,他們對於這個問題給出的回答聽上去是充滿爭議的:他們認為我們目前生活其中的,遍佈恆星的宇宙最初是從一場劇烈的大爆炸中誕生的,而在那之前什麼都不存在。天文學家們指出,大爆炸必然會發生,原因是“虛空”(nothing)本質上是不穩定的。

這樣的觀點或許聽上去會顯得非常詭異,或感覺就是另外一個瘋狂的創世學說。但物理學家們指出,這一理論是直接從物理學的兩大支柱,即量子力學和廣義相對論中推導出來的。

可是,從“虛空”之中誕生,這怎麼可能呢?

2.真空中的粒子

“斯蒂芬五重星系”。哈勃空間望遠鏡拍攝圖像

在探討這個問題之前,我們首先應該瞭解一下量子力學的一些觀點。量子力學是物理學的一個重要分支,主要適用於非常微觀的世界,如原子甚至更加微小的粒子。這是一個極為成功的理論,它實際上構成了現在我們使用的大部分電子器件背後的理論基礎。

量子力學告訴我們,並不存在所謂的“真空”。即便是最完美的真空之中實際上也充斥著粒子與反粒子,它們不斷誕生,然後幾乎在同時不斷湮滅。

這些所謂的“虛粒子”(virtual particles)存在的時間太過短暫,因而無法被直接測量到,但通過一些效應,我們可以確信它們的確存在。

3.時空——從零空間和零時間開始、或許多重宇宙就像這些氣泡一樣

從微觀事物,如原子,到宏觀事物,如星系。與描述微觀世界的量子力學不同,我們用於描述宏觀世界的理論則是廣義相對論。這是愛因斯坦一生最重要的成就,該理論描述了空間,時間和引力是如何運作的。

相對論與量子力學不同,並且迄今都沒有任何人能夠將這兩者成功地統一起來。然而藉助謹慎的近似方法,一些理論科學家的確已經成功地在某些具體問題上同時應用這兩大理論。比如英國劍橋大學的史蒂芬·霍金教授對於黑洞的研究便是如此。

在這樣嘗試的過程中,科學家們發現的一個情況就是,當將量子力學應用到在可能範圍內最小尺度的空間中時,空間本身將變得不穩定。在這樣的尺度上,空間不再顯示完美的平滑和連續,空間和時間都失去了其穩定性,它們混雜在一起,形成了時空的泡沫。

換句話說,微小的時空泡沫是可以自發形成的。美國亞利桑那州立大學坦普爾分校的勞倫斯·克勞斯(Lawrence Krauss)表示:“如果時空是量子化的,它們就會發生漲落。因此正如你可以創造出虛粒子一樣,你也可以創造出虛時空。”

除此之外,如果這些時空泡沫的形成是可能的,那麼它們就一定會形成。美國波士頓塔夫茨大學的亞歷山大·維蘭金(Alexander Vilenkin)指出:“在量子物理學中,如果某件事並非是被禁止的,那麼它真的發生的概率就不為零。”

4.從“氣泡”中誕生的宇宙

宇宙微波背景輻射分佈圖,這是宇宙大爆炸留下的餘暉

於是,並非僅僅只有粒子和反粒子能夠從“虛空”之中誕生並消亡:時空的“氣泡”也同樣可以。但即便如此,想象一下一個無限小的時空氣泡要變成一個內部包含有1000億個以上星系的巨大宇宙,這樣的跨越也實在太大了。難道不是嗎?即便這樣一個“氣泡”能夠形成,它也會在轉瞬之間再次消失。

但事實上,這樣的“氣泡”是有可能倖存下來的。但為了達成這樣的結果,我們還必須藉助另外一項宇宙奇蹟:暴漲。

大部分物理學家現在都同意我們生活其中的宇宙是從大爆炸開端的。起初宇宙中所有的物質和能量都被壓縮在一個無限小的點上,然後這個點爆炸了。之所以物理學家們能夠達成這樣的共識,主要源於20世紀早期的一項重要發現:觀測證據顯示宇宙正在膨脹。既然所有的星系都正在遠離我們,那麼在此之前的某一時刻,所有星系必定都曾經聚集在一起。

而暴漲理論指出,在大爆炸之後的一個階段,宇宙曾經經歷過一段急速膨脹的過程。這一聽上去有些荒謬的觀點最早是在上世紀80年代由美國麻省理工學院的阿蘭·古斯(Alan Guth)提出來的,隨後由現任職於斯坦福大學的安德烈·林德(Andrei Linde)進行了修訂。

這項理論的主要觀點包括:在大爆炸發生之後的一瞬間,量子尺度的空間突然經歷難以想象的極速膨脹過程。在極短的時間內,原始宇宙的大小便從比一個原子核還要小,突然膨脹為一粒沙子的大小。當這一膨脹過程最終減速時,驅動這一過程的力場轉變為充斥今天宇宙空間的物質與能量,也因此,古斯將這一暴漲過程稱作“終極免費午餐”。

然而更加讓人感到詭異的是,這一詭異的理論竟然與觀測現實的吻合度相當好。尤其是,它可以非常好的解釋宇宙微波背景輻射的存在,這是大爆炸留下的微弱餘暉,這種微波輻射幾乎均勻地分佈在宇宙的各個方向,構成一種近似背景的模式。如果宇宙沒有經歷過如此快速的暴漲過程,那麼這一輻射背景的均勻度應當會差得多。

5.宇宙是平坦的,這很重要

研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生

暴漲理論也給了宇宙學家們一把測量的工具,他們可以據此度量宇宙的幾何學特徵。對這一問題的研究結果對於我們理解宇宙如何從虛無之中誕生將具有關鍵意義。

愛因斯坦的廣義相對論告訴我們,我們生活其中的時空可以三種形式存在。它可以表現為平坦的,就像一張桌子的檯面;它也可以具有正曲率,就像一個球體的表面,在這種情況下,如果你旅行地足夠遙遠,你將會回到你最初出發的地方;最後一種,宇宙也可以表現為負曲率,此時宇宙在幾何特徵上的表現就像一個馬鞍。那麼究竟哪一種才符合實際情況?

有一種方法可以找到答案。或許你還記得在你中學的數學課上,你的數學老師應該曾經告訴過你,三角形三個角的內角和等於180度。但實際上你的數學老師還遺漏了一項重要的內容,那就是這種情況只適用於平面。如果你在一個皮球的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和會大於180度。反過來,如果你在一個具有負曲率的表面,比如一個馬鞍的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和將是小於180度的。

那麼這樣一來,要想判斷宇宙是否是平坦的,我們就要測量一個巨大三角形的內角和。而這正是暴漲理論能夠發揮作用的地方,它決定了宇宙微波背景輻射中相對較為溫暖與較為寒冷的區域的平均大小分佈。對這些區域大小的測定在2003年完成了,這樣天文學家們便有了許多的三角樣本可以進行測量。這項研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。

宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生。

所有現在存在的事物——恆星,星系以及我們藉以看到世界的光線,所有這一切必定源自什麼地方。我們已經知道粒子可以在量子層面上從虛空之中誕生,而要想產生出宇宙中的全部恆星和行星,將需要巨大的能量才能實現。

可是宇宙本身究竟是從何處獲得這麼多的能量的?詭異的是,它或許根本就不需要去獲取能量。這是因為宇宙中的任何物體都會產生引力,這種引力會對其周圍的其他物質產生一股拉力。這種引力將會平衡掉最初用於創造物質的的能量本身。

這就有點像是一把舊式秤桿,你在一頭放上重物,而在另一端放置砝碼,直到兩者的重量相等。而在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量。

物理學家們的計算顯示,在一個平坦的宇宙中,物質中所蘊含的能量恰好被這些物質產生的引力所具有的能量所平衡掉。但這一點也僅僅適用於平坦宇宙的情形。如果宇宙具有曲率,那麼這兩者將難以相互抵消。

6.單一宇宙還是多重宇宙?

在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量

到了這一步,創建一個宇宙看起來似乎很容易了。量子力學告訴我們“虛空”是不穩定的,於是一開始從“什麼都沒有”到“有什麼”這一步似乎是不可避免的。隨後在經歷暴漲過程之後,大爆炸中產生的那個微小的時空“氣泡”迅速膨脹並最終成為我們今天看到的這個巨大而繁忙的宇宙。正如克勞斯所指出的那樣:“根據我們所瞭解的物理學原理,我們的宇宙應當是從‘空無一物’之中誕生的——沒有空間,沒有時間,沒有粒子,沒有任何我們已知的東西。”

那麼這一過程為何只發生了一次呢?如果可以有一個時空“氣泡”從虛無之中誕生,並經歷暴漲之後成為我們生活其中的宇宙,那麼有沒有可能這樣的過程會多次發生,並且產生多個類似的宇宙呢?

對於這個問題,林德給出了一個簡單但讓人有些難以理解的答案。他認為宇宙正在被不斷的創造出來,並且這樣的過程將會永遠地持續下去。

林德指出,當一個新生宇宙停止暴漲,它將仍然被一個持續暴漲的空間所包圍。這個暴漲的空間中產生出更多的宇宙,而它們的周圍也同樣是更多持續暴漲的空間。因此一旦暴漲開始,它應當會持續不斷地產生出大量的宇宙,也就是林德所謂的“永恆暴漲”。我們所在的宇宙或許只不過是一片無垠沙灘上的一顆沙粒而已。

那些宇宙可能會與我們生活的這個宇宙存在著深刻的差異。在另外一個宇宙中,空間或許有5個維度,而不是像我們宇宙中的3維,即寬度,長度和高度,那裡的引力作用或許要比我們強上10倍,但也有可能弱上1000倍,甚至根本就不存在引力。那裡的物質也可能是由完全不同性質的粒子所組成的。

因此完全有可能存在著許許多多形形色色的宇宙。林德表示所謂的“永恆暴漲”並非僅僅是“終極免費午餐”,它還是唯一一場你可以吃到任何一樣美食的方式。

儘管直到目前為止我們仍然還未能取得確鑿的證據證明其他宇宙的確存在,但這些理論本身卻已經為一句話賦予了全新的含義:“感謝一無所有”。

宇宙之外是宇宙之外的無限宇宙!

無限宇宙之外是超級大宇宙!

超級大宇宙之外還是大大大超級宇宙!

…………………………

一、導論

宇宙之外是什麼?

宇宙到底有多大?

宇宙之外之外是什麼?

宇宙之外之外之外的外邊是什麼?

宇宙之外的之外的之外的之外之外之外是什麼?

宇宙到底有多小?

小到一個質點,裡面是什麼?

宇宙到底有多少個維度?

人類貧瘠的想象力似乎很難理解,那就讓我們用宇宙中跑得最快的東西——光來衡量吧。

二、用光來測量宇宙

光在真空中的速度為每秒30萬公里。這個速度如此之快,以至於近代的學者誤以為光速是無限大的——打開燈的一瞬間,整個房間不就被照亮了嗎?

實際上,光照亮方圓幾米的一小塊地方,大約需要一億分之一秒。在你讀這篇文章的幾分鐘內,光子就飛了1000萬公里,相當於繞地球250圈!

人的視細胞感受到的每一個光子,都是8分鐘之前從太陽表面出發的,跨越了1億5000萬公里的漫長距離,才進入你的視網膜。冥王星和太陽相隔75億公里,暗淡的陽光到達這顆荒蕪的矮行星需要7小時!

離開太陽系之後,我們更能體會到宇宙的速度極限——光速在幾乎無窮盡的空間面前,是多麼微不足道:

光到達距離太陽最近的恆星——半人馬座的比鄰星需要4年;

橫穿整個銀河系盤面,需要10萬年;

到達肉眼就能看見的仙女座大星雲需要250萬年;

科學家能觀測到的最遠星系位於130億光年之外

宇宙大約有138億年的歷史。誕生才8億年的嬰兒宇宙中,一顆恆星在核聚變的大火中誕生,一個光子掙脫引力的束縛,開始了一段漫長到絕望的旅程。

它出發的時候,周圍還沒什麼星光,宇宙還處於“黑暗時代”,大片的氣體雲正在積聚能量,準備孕育新的原恆星。

當這個光子走完2/3的旅程時,在銀河系的獵戶支臂上,一顆普普通通的恆星誕生了,在它周圍從內到外排布著8顆行星。

光子對這一切渾然不知,又繼續飛行了幾億年。在這些行星之中,第3顆岩石行星的原始海洋在閃電和暴雨中形成了生命的最基本單位。

光子忽然覺得,這段漫長乏味的旅程有了新的意義,自己和那顆陌生的行星之間似乎被一條神祕的細線緊緊相連。

光子的腳步當然不會稍作停留。無數生命在岩石行星上興起,繁衍,衰亡,化為積壓在地層深處的化石。蜥腳類恐龍的龐大身軀被流沙覆蓋,一隻古猿小心翼翼地直立起來,眺望遠方的地平線。

光子剩餘的行程屈指可數了。這種直立行走的生物每天除了打打鬧鬧就是胡思亂想,它們把腳下的大地取名“地球”,還把散播光和熱的母星稱為“太陽”。

光子冷笑了一聲。在地球上,一個叫伽利略的人把兩個鏡片安在紙筒裡,造出一個被稱為“望遠鏡”的東西,還把它對準了夜空中的星星!

光子心裡一緊,硬著頭皮繼續前進。地球上這群古怪的生物吃飽了還會鼓搗些稀奇的玩意兒,比如把一根“鐵棍”弄出老大的火光和濃煙,發射到高空,還把一些閃亮的“玻璃球”送到地球的軌道上繞來繞去。

光子離地球越來越近了,遠遠看去不起眼的小點急速擴大,最終變成一顆碩大的蔚藍星球。光子急急忙忙地想從它的身邊溜過去,沒想到正好撞到一架漂浮在太空的望遠鏡的鏡片上!如果此時光子能夠聽到地面科學家的興奮交談,它就會知道,終結這段130億年漫長旅程的,叫“哈勃太空望遠鏡”。

即使這個光子沒有被哈勃望遠鏡捕獲,它也永遠無法走到宇宙的盡頭。因為從它出發的那一刻起,宇宙就一直在膨脹。

從人類的角度看,一切映入眼簾的星光最多隻有138億年的歷史——這被稱為可觀測宇宙,但因為宇宙空間本身的膨脹超過光速,可觀測宇宙的半徑實際上為460億光年。至於460億光年外是怎樣一番景象,我們永遠也無法看到了!!!

我們看不到的宇宙有多大?

只有靠想象!

三、想象我們得宇宙有多大?

我們人類生活在地球,地球又生活在宇宙這個大家庭裡,古時候有智者常常抬頭看天上的星星,天外的世界有多大?隨著歷史的前進,到了近代,隨著天文望遠鏡的出現,人們終於可以觀察宇宙了,人們迫世想要知道:宇宙到底有多大?

但當人們用天文望遠鏡看宇宙星空時,才發現自己是多麼渺少,也深深為自己的這個問題感到迷惑,宇宙到底有多大?真的無邊無際嗎?初期的天文望遠鏡觀察距離是有限的,但隨著天文望遠鏡的越來越先進,後來哈勃望遠鏡發射到太空中,人們對宇宙再次進行深空觀察,這次看得更遠,更表,這個時候人類更加傻眼了,宇宙好大啊,如此遠的距離還沒有看到宇宙的盡頭。宇宙到底有多大呢?

在一次研討會上,有人問科學家,我們的這個宇宙到底有多大?科學家沉默了一會就對他說,宇宙的大小,我們不能用大來衡量它,順著這個思路想下去,當你覺得害怕,覺得自己渺小的時候,你就知道宇宙有多大了。

地球對於人類來說,好大啊,要是步行旅行,一生也走不完地球。我們站在海岸邊,看著無邊無際的大海,感慨地球太大了。這時人類感覺自己面對整個地球是多麼的渺小。

要是把地球放在太陽系中,地球也就不算大了,太陽系的八大行星裡,都比地球大,而且太陽系還是很多的衛星,數以億計的其它小型天體,太陽系邊緣還有一個奧爾特雲的地帶,這裡面的小行星更是不計其數。

如果你覺得太陽系夠大了,但是太陽系在銀河系裡,只是一粒塵埃或一粒沙子,沙子有多小,太陽系就有多小,銀河系的直徑16萬光年,而太陽系只有1光年,差距何其之大。銀河系中像太陽這裡的恆星有2000多憶顆,而且太陽還是其中比較小的那一類。

銀河系你是不覺得很大了,但在銀河系外邊還有一個叫室女座的超星系團,它裡面比銀河系大的星系就有100多個,光在裡面走一個直線都要2億年,裡面的恆星數量達100億萬顆。

當你認為這個室女座的超星系團很大的時候,它其實只是拉尼亞凱亞超超星系團的一根小手指罷了,這個叫做拉尼亞凱亞超超星系團的覆蓋範圍竟然達到了5.2億光年之遙。這個超超星系團裡邊的恆星已經是無法計數了,即或這樣,它還不是宇宙的邊緣,而僅僅是宇宙裡邊的一根頭髮絲而已!

當你看完以上的思路,你會不會被嚇傻了?宇宙之大遠超我們的想象,這還只是我們目前天文望遠鏡可觀測到的範圍,而能觀測到的範圍其實只是宇宙的冰山一角。這個時候我們才深深感到,地球的渺小,人類在這個宇宙中最多算一個細胞。

如此浩瀚的宇宙,你說會不會有外星人呢?如果說沒有,估計誰也不會信,外星人在宇宙中應該是普遍的存在,即使按億萬分之一來算,那有外星人的星球也多得數不過來,這裡面文明等級有高有低,有的可能處在原始社會,有的可能已經發展了幾十億元,這樣的超級文明科技發展到何種程度,真是我們不敢想的。人類的文明誕生才不過不到1萬年,與宇宙中的那些高級文明差距實在是太大了,怪不得霍金經常警告人類,不要試圖和外星人接觸,否則帶來的可能就是災難。

宇宙究竟有多大?

宇宙最後的歸宿是什麼?

其實和人類也是一樣!

隨著科技的進步,地球上的地方基本都被探索遍了,人類也是將目光放到了太空中。亞里士多德曾經說過:你知道的越多,不知道的也越多。確實,隨著人們對太空的慢慢了解,也發現不知道的東西也越來越多了,

例如宇宙到底有多大?

宇宙的結局是什麼?

可能有的人會說了,知道那麼多幹什麼?活好當下就行了,這裡小編就要提出了反對意見了。最開始的人類是進化而來的,直到現在,人類也還是在進化當中,求知慾就是最好的證據,知道的越多,智力進化的也就多,後代也就會越來越聰明!

那麼宇宙到底有多大呢?

科學家們根據已有的數據測算出宇宙的直徑可達到920億光年,而這個直徑的數字每分每秒都在增加而且速度正在增加,當你們看到這篇文章的時候,宇宙又變大了一點哦!這是由科學家布萊恩·施密特提出的,並因此獲得了2011年的諾貝爾物理學獎!

但是這個速度增加並不是無上限的,當宇宙膨脹到一定的程度,就是當宇宙能量密度小於臨界密度時,宇宙的增長速度就會變慢,各種星系氣體就會慢慢被恆星消耗殆盡,而恆星也因此而演變成白矮星或者中子星,直到互相碰撞形成黑洞,最後整個宇宙重新發生大爆炸,一切有迴歸到初始狀態,繼續膨脹、爆炸的路線!

循環,就是約束世間萬物的唯一準則,人是這樣,宇宙也不例外!

從小到大!

從大到小!

從生到死!

從死到生!

循環反覆!

生生死死!

永遠存在!

四、想象一下我們的宇宙維度:

0、真空宇宙——零維時空

1、微觀宇宙——宇宙奇點時空

2、射線宇宙——一維時空

3、平面宇宙——二維時空

4、立體宇宙——三維時空

5、曲面宇宙——四維時空

6、黑洞宇宙——五維時空

7、白洞宇宙——六維時空

8、七維時空

9、八維時空

10、九維時空

11、十維時空

12、十一維時空

13、十二維時空

14、十六維時空

15、二十五維時空

16、三十六維時空

17、四十九維時空

18、六十四維時空

19、八十一維時空

20、平行宇宙時空

21、反物質宇宙時空

22、大宇宙時空

23、超大宇宙時空

24、……………………

我們所看到的世界,是由長、寬、高組成的三維空間,加入時間之後,就變成了四維,愛因斯坦告訴我們說,一維的時間和三維的空間組成不可分割的時空整體,而宇宙的時空是彎曲的。四維空間我們都可以理解,但是時空彎曲使我們的想象力受到挑戰,這並不是能直接觀察出來的。但是物理學家就是喜歡挑戰,他們不斷的引入新的維度,五維、六維、七維、八維、十維……等等,難道後面還有?小編我已經很難想象了。

五、分析維度

讓我們從零維開始,發揮我們想象力來挑戰思維吧。

1. 零維

零維可以理解為一個沒有長寬高的點。有人肯定會質疑,再小的點,在顯微鏡下都是有長度的,零維空間是否根本就不存在?的確,零維根本就不存在的,但接近零維的空間就在我們身邊。現在物理學家給我們展現微觀世界的許多古怪現象,其中包括一種叫“零維半導體”的結構,也就是通常物理學上的“量子點”。量子點雖然十分的小,但畢竟還是有體積的,可以讓一個電子剛好進入量子點中。量子點像是陷阱,當電子進入之後,它們就不能移動分毫的距離,完全被限制住了。而且即使我們從外界向一個量子點注入能量,不論能量大小都不能改變電子的狀態,而且進入多少能量就會吐出多少。這種古怪的特性物理學家視為零維結構,量子點可以通過電子和光子的轉換儲存傳遞信號,用在未來的量子計算機或者更高領域。

2. 一維

一維是一條直線,牛頓的定律在一維空間中可以起作用,一維空間的物體可以前後運動。在量子學家看來,一維空間是真實存在的。比如,他們會製造一個十分狹窄的隧道只能讓電子前後運行。通常兩個電子相遇,電荷因同性相斥的原理會給對方讓路。可是如果在一維空間隧道中,只能前後運動,那麼兩個電子就會相互發生作用而產生一種奇怪的現象。一個電子具有電荷,而另一個電子是自旋狀態。一維空間的古怪現象量子學家已經司空見慣了,科學家目前正在研究一維碳納米管,準備以它作為導體或半導體材料,用來制未來的量子計算機。

3. 1.5維

不要以為空間維度就一定是整數, 比如1.5維就挑戰了我們慣性思維。數學家早就知道,只要觀測的夠仔細,雲就不是團狀的,山峰也不是錐狀的,海岸線也不是弧形的。它們細微的輪廓比純粹的直線佔有了更多的空間,這樣的輪廓介於一維和二維之間,我們算作1.5維。

4. 二維

二維在數學上是兩條線交叉的平面,但是在物理學中也能實現應用。2004年,科學家首次在實驗室產出“二維物質”,只有碳原子後的平板,類似於人們熟悉的石墨。當我們把電子用強大的磁場限制在二維層面的半導體材料中,並冷卻到絕對零度的1/3時,人們認為不可分割的電子就會破裂成多個粒子,每一個粒子都會擁有電子的部分電荷。這些粒子被稱為“任意子”。總之,在二維的平面空間,從新型藥物到平行宇宙等等事物都會成為可能,等待人類未來的突破和發現。

5. 三維

我們所生活的世界是在三維空間中,根據弦理論,空間可以從零維到十維的任意模樣,這讓物理學家很困惑,既然各種可能的維度都存在,為什麼我們生活在三維的宇宙中,這該如何解釋呢?2005年,美國物理學家在計算計算髮起“維度戰爭”,他們用計算機模擬了不同的維度空間,然後相互碰撞彼此產生作用,最後經過爭鬥,三維宇宙和七維宇宙最後倖存了下來,不過這並不能作為我們生活在三維空間的證明。

6. 四維

相對論中提到時間和空間融合成為一個整體——時空。但是這是兩個不同的維度,我們可以在三維空間任意方向旅行,但是在時間維度中只有一個方向。為什麼會這樣呢?

相信大家都知道光也是有速度的,我們所看到的太陽是8分鐘前的太陽。根據相對論,光速在真空中只能無限接近,無法超越。所以物理學家認為,正是由於光速的限制,讓時間這個維度變的和三維空間不同。如果可以超越光速,很可能時間就會停止或者倒流。

7. 五維

我們瞭解了擁有時間的四維,在這個基礎上,1919年,德國的科學家卡魯扎寄給愛因斯坦一篇論文。他認為四維時空增加一個第五維,引力和電磁力就有可能統一成一種力。後來到了1999年,美國科學家發現,如果真的有第五維,就可以解釋一個令人煩惱的謎團,既為什麼引力比自然界的其他力要弱。根據五維時空模型,四維時空處於一個空間無限大負曲率的五維空間上,其中一部分引力洩露在四維時空膜上,處於四維時空的我們就發現了引力。同時,加拿大科學家提出一個石破天驚的觀點,認為五維時空曾經存在,後來破裂成兩部分,一部分是我們的四維時空,另一部分是我們世界所有東西的質量!這個理論解決了為什麼萬物都有質量的難題,而且還解釋了宇宙開端前的奇點。根據大爆炸理論,無限大的溫度和密度,所有物理理論都失效了。

打個比方,生活在二維空間的生物永遠想不到一個金屬點為什麼會有極大的質量。但是對於三維空間的生物,那只是紮在一張紙上的針而已。所以,我們不能理解奇點的無限密度和大爆炸的超光速膨脹,但是對五維時空的生物來說,這並沒有什麼奇怪的。

8. 十一維

1995年,美國科學家提出一種叫做M論的理論統一了各種弦理論。在M論中,宇宙是十一維的,只是其中的7個維度空間蜷縮到了我們觀察不到的地步。甚至還有一種弦理論認為,宇宙有多大26個維度!

我們沒有提到七維、八維、久維或者3.5維之類的宇宙,是因為物理學家無法設計出那樣維度的時空,它們違背了物理學的原理。如今物理學分為兩類,一派認為宇宙是固定的維度,就是我們所生活的真實空間結構。另一派認為,存在很多不同維度的時空宇宙,我們只是恰好生活在四維時空中。

你們想象一下你們的宇宙有多大?

茫茫宇宙充滿著太多的未知,也讓人們對宇宙充滿著恐懼,但是人類的慾望從未因為害怕而收縮過,我們一步步的加快著自己的步伐,只是想對宇宙瞭解的更多,但是越瞭解反倒更加的迷惘了,因為我們發現人類實在是太渺小了,光是宇宙的邊界就讓我們望塵莫及,我們的科技似乎永遠也達不到宇宙的編邊界,但是這並不妨礙我們對於宇宙邊界的猜測。

說是猜測,當然也不能瞎猜,而是要有根據的猜測,目前科學家提供了三種比較靠譜的猜測,這是科學家根據很多猜測整合出來的結果,一般是最廣為人知,但是又是最具有科學證明的,我們就來看一看吧!

第一種:宇宙之外是一片虛無,也就是所說的未知,什麼都不存在的虛無空間,在科學裡所說的宇宙,僅僅是我們目前能觀測到的,處在這個空間範圍內的一切,這個科學依據就是宇宙大爆炸的假說,因為宇宙大爆炸之前就是一片虛無,那麼宇宙之外不就應該是沒有爆炸前的樣子嗎?

第二種:宇宙之外存在於別的宇宙。這個觀點也是目前普遍被承認的一種觀點,很多科學家認為宇宙是有明確的邊界的,只不過我們目前所處的宇宙太大,因此難以觀測到,或者出在另一個維度也有可能,關於這點,科學家已經通過宇宙微波輻射找到諸多的證據,其中甚至包括宇宙被另一個宇宙撞到的摩擦痕跡,另外再加上量子力學的發展,都讓我們對另一個宇宙更加深信不疑。

第三種:最後一種就是一種可怕的猜測了,這是基於文明之上的猜測,科學家認為或許我們一切都是被安排好的,宇宙之外是高級文明的實驗室,我們的宇宙就像是一塊試驗田,這裡的一切都是被更高級的文明製造出來的,所以這個宇宙才會如此的有規律,事實上這種猜測雖然可怕,但是並不是沒有可能。

對於宇宙之外到底有什麼?

這個問題一直都被人們所猜測,而在真正的答案揭曉之前,我們還有充足的時間放飛自己的想法,關於這一點,小夥伴們怎麼想?可以留言下方大家一起討論!或許會有更棒的答案呢!

因為我們受限於這個時空,所以我們感覺在宇宙中似乎沒有鄰居。但是未來我們很有可能打開另一個維度的時空,那時或許會發現一個更大的維度空間的宇宙!

六、宇宙又可以細分得多小?

組成物質的是原子,而組成原子的是質子、中子和電子。電子被認為是基本粒子,已經無法再細分下去。但質子和中子是由更小的夸克組成,而夸克就像電子一樣被認為是不可再分的基本粒子。那麼,電子和夸克有多小呢?

在微觀層面,粒子所表現出來的行為與我們的常識大相徑庭,諸如電子、夸克(儘管由於色禁閉沒有自由的夸克)等微觀粒子具有波粒二象性。根據粒子物理標準模型,電子是帶點電荷的點粒子,沒有空間範圍。不過,定義電子的半徑在原子尺度的相互作用問題上很有用。根據經典電子半徑的定義可得,電子的半徑約為2.8×10^-15米,即一億億分之二十八米。但這個定義忽略了量子力學的影響,使得這其實與電子的真正基本結構沒有什麼關係。從彭寧離子阱的測量結果來看,電子半徑的上限約為10^-22米。但從能量不確定關係來看,電子半徑的上限約為10^-18米。

就像電子一樣,夸克理論上也應該是點狀的、無窮小的。從實驗數據來看,夸克的半徑小於4.3×10^-17米,大於10^-19米。也就是說,電子和夸克的尺度相當。

除了組成物質的基本粒子外,還有更小的基本粒子,比如中微子。據估計,電子中微子的電荷半徑尺度為10^-19米,略小於電子和夸克。

七、時空是否有盡頭?

小時候我們總是會發問:宇宙有多大?宇宙存在多久了?宇宙之前是什麼?

孩童時期的筆者總是認為宇宙的年齡是有限的,而二律背反中的一個命題也拋出類似的觀點:如果宇宙沒有起點,那它的“起點”就是無限遠的,但是無限遠的起點居然也會有盡頭,這個盡頭就是此時此刻。

此時此刻可以看成宇宙的盡頭,在盡頭之前卻是無窮的時間。宇宙的“起點”是無限的,但卻有盡頭端點。

倘若把宇宙的時間做成座標軸,就好像射線一樣,有一個端點作為盡頭,而另一端卻是無限的。

如果時間是有端點的,那麼空間也是有端點的,因為空間內的事物總是在變化,無限的空間意味著無限的變化,而時間就是對變化的度量。時間有端點,就意味著變化也是有端點的。於是空間和時間一樣,並非是真正意義上的無限。

但是從另一個邏輯基礎出發,卻能得出宇宙時空無限的結論。

如果宇宙是有限的,那麼有限之外是什麼?康德認為那是“無”,既然都是“無”了,那麼它就不可能和宇宙中的事物有任何牽連。

宇宙之外的“無”都不限制宇宙了,那麼宇宙沒有道理是有限的。因為所有的有限事物都是和另一事物存在著明顯的“隔離帶”而體現出來的,或者是被另一事物擠壓著,包圍著才體現這個事物的有限性。比如有體積的蘋果被盒子包裹著。

如果有限的宇宙之外是“無”。那麼“無”就不是事物,如果“無”是事物的話,那麼“無”就屬於宇宙了,也就不會再是“無”。

“無”不會對宇宙內的事物做成任何限制和“擠壓”,那麼宇宙怎麼可能是有限的呢?於是得出結論,宇宙是無限的。

其實宇宙無限論和有限論都可以在邏輯上成立。因為人的意識在思考某些事物時總需要思維工具,這些最基礎的工具往往是先驗的,也就是與生俱來的時空觀。在先驗的基礎上思考同一事物而得出截然不同的論調是符合邏輯的。

當然,康德生活在牛頓力學統治的時代。現代物理學傾向於宇宙是有限的,畢竟有證據支撐的大爆炸理論認為宇宙起源於138.2億年前的奇點。

但不可否認,即便宇宙的起源真如大爆炸理論描述的那樣,那麼康德關於宇宙之外的“無”對事物的非牽連性導致宇宙無限的推理依舊得不到邏輯學上的合理解釋。

八、物質是否可無限細分?

首先假設物質可無限細分,那麼物質分到最後就是無限小,在康德看來無限小是不存在空間結構的。如果物質存在空間佔用,那就不是無限小,於是康德認為無限小就是無。既然物質都無限細分為無了,那麼無數個“無”疊加起來還是無,那怎麼會有宏觀上的物體呢?

當然康德把無限小認為成“無”本身就飽受爭議。在康德生活的年代,微積分就已經盛行了。在數學上,人們並不認同無限小就等效於“無”。但是康德是從邏輯觀點論證的:如果無限小不等效與“無”,那麼這個物質就佔據空間,那麼我就可以繼續細分,那無限小就不該佔有空間。

事實上,數學上的無限小和古典哲學的無限小本身就存在巨大的差異。反正我是不認同康德的這一觀點,但貌似也找不到有力的邏輯工具予以反駁。評論區可以留言探討一下。

如果物質不可再分,而是由一種最基礎的、沒有屬性差別的基本粒子構成。那麼在邏輯上我就可以繼續細分這個基本粒子,那麼物質怎麼可以存在基本單位呢?

當然,康德的觀點有很大的時代侷限性,他沒有能力預見量子力學的發展。在量子力學中,光子是能量的基本單位,被稱為光量子,並不可再分,而且物質細分到普朗克長度就毫無意義了。但這些都是現代物理學上的結論。康德玩的是邏輯,你說光子不可再分,那在邏輯上光子就肯定佔用空間(量子力學認為光子是0維點粒子,不佔用空間,具有波粒二象性),那在康德的邏輯中,就可以設想光子再分。

物理學總會和哲學思想產生一些矛盾,前者基於自然事實,後者基於思辨。而這樣的矛盾無外乎來自人的先驗邏輯。

所以人對宇宙的認知侷限是先驗邏輯導致的。

九、因果觀缺失

我們在解釋一件事物時候,總是依賴因果觀,這也是先驗的。而在解釋宇宙起源的時候,因果觀貌似失效了,我們處於宇宙已經存在的結果,而找不到宇宙之所以存在的因。這時候因果觀的缺失,導致先驗邏輯自動填補因果觀的缺失。現代物理學的答案是宇宙來自奇點大爆炸,但人們還是總問:為什麼奇點會爆炸?人類總想找出一個關於宇宙起源的無懈可擊的原因來。

比如宗教解釋宇宙的因來自於上帝的創造,但是這樣只是把宇宙起源的“因”向後推了一次,依舊無解。人們還總是會問,那麼上帝是怎麼來的?

於是因果觀缺失的問題再一次被暴露,基督徒為了不使上帝被質疑,於是又辯解到:上帝是全能全知的。於是因果觀缺失的問題看似被解決了。

但這依舊是掩耳盜鈴,人們依舊發問:上帝既然是全能的,那麼上帝能否製造一個連自己都搬不動的石頭?

上帝能不能創造一個自己也創造不了的東西呢?

於是因果觀缺失的問題變成了邏輯悖論!而基督徒的解釋是:上帝的全能是指一切符合邏輯可能性的全能,而不是一切事物的全能。但是這種解釋依舊存在問題,那就是對“全能”概念的定義矛盾。反正因果觀缺失總不會完美解決,總是會留下這樣或者那樣的悖論!

或許先驗邏輯帶給我們的因果觀本身就有問題,或許因果觀也只適用於宇宙終極問題之下。如果上升到宇宙起源的終極問題上,那因果觀就失效了。於是人類就開始抓狂,於是“上帝”就低頭了。

看了上文的介紹是不是感覺科學的能量是巨大的呢?

宇宙到底有多大?有邊界嗎?

宇宙是有邊界的話,邊界在哪裡?

邊界圍繞著什麼?

邊界之外是什麼?

九、宇宙之外是虛空?還是虛無?還是真空?還是宇宙物質?

1.宇宙竟是從虛空中誕生

據英國廣播公司(BBC)網站報道,宇宙為何會存在?人們為這個問題已經爭論不休了幾千年。全世界幾乎每一個古代文明都會有著自己對於這個問題的解釋——但儘管存在差異,但從本質上來說,他們基本都將原因歸為某位神靈的創造。宇宙的起源問題同時也是哲學界長久以來探討的話題。然而在這場喧囂之中,科學界的聲音卻顯得格外微弱。

不過在最近幾年時間裡,一部分物理學家和宇宙學家們終於開始嘗試涉足這一終極問題的探討。他們指出我們目前已經大致瞭解了宇宙的歷史,並且也瞭解了可以對其進行基本描述的物理學定律。他們認為,藉助以上這些信息,我們應該就可以探尋宇宙如何存在以及為何存在這類問題的答案。

天文學家們自己也承認,他們對於這個問題給出的回答聽上去是充滿爭議的:他們認為我們目前生活其中的,遍佈恆星的宇宙最初是從一場劇烈的大爆炸中誕生的,而在那之前什麼都不存在。天文學家們指出,大爆炸必然會發生,原因是“虛空”(nothing)本質上是不穩定的。

這樣的觀點或許聽上去會顯得非常詭異,或感覺就是另外一個瘋狂的創世學說。但物理學家們指出,這一理論是直接從物理學的兩大支柱,即量子力學和廣義相對論中推導出來的。

可是,從“虛空”之中誕生,這怎麼可能呢?

2.真空中的粒子

“斯蒂芬五重星系”。哈勃空間望遠鏡拍攝圖像

在探討這個問題之前,我們首先應該瞭解一下量子力學的一些觀點。量子力學是物理學的一個重要分支,主要適用於非常微觀的世界,如原子甚至更加微小的粒子。這是一個極為成功的理論,它實際上構成了現在我們使用的大部分電子器件背後的理論基礎。

量子力學告訴我們,並不存在所謂的“真空”。即便是最完美的真空之中實際上也充斥著粒子與反粒子,它們不斷誕生,然後幾乎在同時不斷湮滅。

這些所謂的“虛粒子”(virtual particles)存在的時間太過短暫,因而無法被直接測量到,但通過一些效應,我們可以確信它們的確存在。

3.時空——從零空間和零時間開始、或許多重宇宙就像這些氣泡一樣

從微觀事物,如原子,到宏觀事物,如星系。與描述微觀世界的量子力學不同,我們用於描述宏觀世界的理論則是廣義相對論。這是愛因斯坦一生最重要的成就,該理論描述了空間,時間和引力是如何運作的。

相對論與量子力學不同,並且迄今都沒有任何人能夠將這兩者成功地統一起來。然而藉助謹慎的近似方法,一些理論科學家的確已經成功地在某些具體問題上同時應用這兩大理論。比如英國劍橋大學的史蒂芬·霍金教授對於黑洞的研究便是如此。

在這樣嘗試的過程中,科學家們發現的一個情況就是,當將量子力學應用到在可能範圍內最小尺度的空間中時,空間本身將變得不穩定。在這樣的尺度上,空間不再顯示完美的平滑和連續,空間和時間都失去了其穩定性,它們混雜在一起,形成了時空的泡沫。

換句話說,微小的時空泡沫是可以自發形成的。美國亞利桑那州立大學坦普爾分校的勞倫斯·克勞斯(Lawrence Krauss)表示:“如果時空是量子化的,它們就會發生漲落。因此正如你可以創造出虛粒子一樣,你也可以創造出虛時空。”

除此之外,如果這些時空泡沫的形成是可能的,那麼它們就一定會形成。美國波士頓塔夫茨大學的亞歷山大·維蘭金(Alexander Vilenkin)指出:“在量子物理學中,如果某件事並非是被禁止的,那麼它真的發生的概率就不為零。”

4.從“氣泡”中誕生的宇宙

宇宙微波背景輻射分佈圖,這是宇宙大爆炸留下的餘暉

於是,並非僅僅只有粒子和反粒子能夠從“虛空”之中誕生並消亡:時空的“氣泡”也同樣可以。但即便如此,想象一下一個無限小的時空氣泡要變成一個內部包含有1000億個以上星系的巨大宇宙,這樣的跨越也實在太大了。難道不是嗎?即便這樣一個“氣泡”能夠形成,它也會在轉瞬之間再次消失。

但事實上,這樣的“氣泡”是有可能倖存下來的。但為了達成這樣的結果,我們還必須藉助另外一項宇宙奇蹟:暴漲。

大部分物理學家現在都同意我們生活其中的宇宙是從大爆炸開端的。起初宇宙中所有的物質和能量都被壓縮在一個無限小的點上,然後這個點爆炸了。之所以物理學家們能夠達成這樣的共識,主要源於20世紀早期的一項重要發現:觀測證據顯示宇宙正在膨脹。既然所有的星系都正在遠離我們,那麼在此之前的某一時刻,所有星系必定都曾經聚集在一起。

而暴漲理論指出,在大爆炸之後的一個階段,宇宙曾經經歷過一段急速膨脹的過程。這一聽上去有些荒謬的觀點最早是在上世紀80年代由美國麻省理工學院的阿蘭·古斯(Alan Guth)提出來的,隨後由現任職於斯坦福大學的安德烈·林德(Andrei Linde)進行了修訂。

這項理論的主要觀點包括:在大爆炸發生之後的一瞬間,量子尺度的空間突然經歷難以想象的極速膨脹過程。在極短的時間內,原始宇宙的大小便從比一個原子核還要小,突然膨脹為一粒沙子的大小。當這一膨脹過程最終減速時,驅動這一過程的力場轉變為充斥今天宇宙空間的物質與能量,也因此,古斯將這一暴漲過程稱作“終極免費午餐”。

然而更加讓人感到詭異的是,這一詭異的理論竟然與觀測現實的吻合度相當好。尤其是,它可以非常好的解釋宇宙微波背景輻射的存在,這是大爆炸留下的微弱餘暉,這種微波輻射幾乎均勻地分佈在宇宙的各個方向,構成一種近似背景的模式。如果宇宙沒有經歷過如此快速的暴漲過程,那麼這一輻射背景的均勻度應當會差得多。

5.宇宙是平坦的,這很重要

研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生

暴漲理論也給了宇宙學家們一把測量的工具,他們可以據此度量宇宙的幾何學特徵。對這一問題的研究結果對於我們理解宇宙如何從虛無之中誕生將具有關鍵意義。

愛因斯坦的廣義相對論告訴我們,我們生活其中的時空可以三種形式存在。它可以表現為平坦的,就像一張桌子的檯面;它也可以具有正曲率,就像一個球體的表面,在這種情況下,如果你旅行地足夠遙遠,你將會回到你最初出發的地方;最後一種,宇宙也可以表現為負曲率,此時宇宙在幾何特徵上的表現就像一個馬鞍。那麼究竟哪一種才符合實際情況?

有一種方法可以找到答案。或許你還記得在你中學的數學課上,你的數學老師應該曾經告訴過你,三角形三個角的內角和等於180度。但實際上你的數學老師還遺漏了一項重要的內容,那就是這種情況只適用於平面。如果你在一個皮球的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和會大於180度。反過來,如果你在一個具有負曲率的表面,比如一個馬鞍的表面畫一個三角形,你會發現它的三個角的內角和將是小於180度的。

那麼這樣一來,要想判斷宇宙是否是平坦的,我們就要測量一個巨大三角形的內角和。而這正是暴漲理論能夠發揮作用的地方,它決定了宇宙微波背景輻射中相對較為溫暖與較為寒冷的區域的平均大小分佈。對這些區域大小的測定在2003年完成了,這樣天文學家們便有了許多的三角樣本可以進行測量。這項研究的結果顯示,從最大的可觀測尺度上來看,我們的宇宙是平坦的。

宇宙是平坦的——這一點極其重要,因為只有一個平坦的宇宙才能從“虛無”中誕生。

所有現在存在的事物——恆星,星系以及我們藉以看到世界的光線,所有這一切必定源自什麼地方。我們已經知道粒子可以在量子層面上從虛空之中誕生,而要想產生出宇宙中的全部恆星和行星,將需要巨大的能量才能實現。

可是宇宙本身究竟是從何處獲得這麼多的能量的?詭異的是,它或許根本就不需要去獲取能量。這是因為宇宙中的任何物體都會產生引力,這種引力會對其周圍的其他物質產生一股拉力。這種引力將會平衡掉最初用於創造物質的的能量本身。

這就有點像是一把舊式秤桿,你在一頭放上重物,而在另一端放置砝碼,直到兩者的重量相等。而在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量。

物理學家們的計算顯示,在一個平坦的宇宙中,物質中所蘊含的能量恰好被這些物質產生的引力所具有的能量所平衡掉。但這一點也僅僅適用於平坦宇宙的情形。如果宇宙具有曲率,那麼這兩者將難以相互抵消。

6.單一宇宙還是多重宇宙?

在宇宙的案例中,物質被放在了秤桿的一端,放在秤桿另一端的砝碼就是引力,它必須能夠平衡掉物質的重量

到了這一步,創建一個宇宙看起來似乎很容易了。量子力學告訴我們“虛空”是不穩定的,於是一開始從“什麼都沒有”到“有什麼”這一步似乎是不可避免的。隨後在經歷暴漲過程之後,大爆炸中產生的那個微小的時空“氣泡”迅速膨脹並最終成為我們今天看到的這個巨大而繁忙的宇宙。正如克勞斯所指出的那樣:“根據我們所瞭解的物理學原理,我們的宇宙應當是從‘空無一物’之中誕生的——沒有空間,沒有時間,沒有粒子,沒有任何我們已知的東西。”

那麼這一過程為何只發生了一次呢?如果可以有一個時空“氣泡”從虛無之中誕生,並經歷暴漲之後成為我們生活其中的宇宙,那麼有沒有可能這樣的過程會多次發生,並且產生多個類似的宇宙呢?

對於這個問題,林德給出了一個簡單但讓人有些難以理解的答案。他認為宇宙正在被不斷的創造出來,並且這樣的過程將會永遠地持續下去。

林德指出,當一個新生宇宙停止暴漲,它將仍然被一個持續暴漲的空間所包圍。這個暴漲的空間中產生出更多的宇宙,而它們的周圍也同樣是更多持續暴漲的空間。因此一旦暴漲開始,它應當會持續不斷地產生出大量的宇宙,也就是林德所謂的“永恆暴漲”。我們所在的宇宙或許只不過是一片無垠沙灘上的一顆沙粒而已。

那些宇宙可能會與我們生活的這個宇宙存在著深刻的差異。在另外一個宇宙中,空間或許有5個維度,而不是像我們宇宙中的3維,即寬度,長度和高度,那裡的引力作用或許要比我們強上10倍,但也有可能弱上1000倍,甚至根本就不存在引力。那裡的物質也可能是由完全不同性質的粒子所組成的。

因此完全有可能存在著許許多多形形色色的宇宙。林德表示所謂的“永恆暴漲”並非僅僅是“終極免費午餐”,它還是唯一一場你可以吃到任何一樣美食的方式。

儘管直到目前為止我們仍然還未能取得確鑿的證據證明其他宇宙的確存在,但這些理論本身卻已經為一句話賦予了全新的含義:“感謝一無所有”。

宇宙之外是宇宙之外的無限宇宙!

無限宇宙之外是超級大宇宙!

超級大宇宙之外還是大大大超級宇宙!

…………………………

一、導論

宇宙之外是什麼?

宇宙到底有多大?

宇宙之外之外是什麼?

宇宙之外之外之外的外邊是什麼?

宇宙之外的之外的之外的之外之外之外是什麼?

宇宙到底有多小?

小到一個質點,裡面是什麼?

宇宙到底有多少個維度?

人類貧瘠的想象力似乎很難理解,那就讓我們用宇宙中跑得最快的東西——光來衡量吧。

二、用光來測量宇宙

光在真空中的速度為每秒30萬公里。這個速度如此之快,以至於近代的學者誤以為光速是無限大的——打開燈的一瞬間,整個房間不就被照亮了嗎?

實際上,光照亮方圓幾米的一小塊地方,大約需要一億分之一秒。在你讀這篇文章的幾分鐘內,光子就飛了1000萬公里,相當於繞地球250圈!

人的視細胞感受到的每一個光子,都是8分鐘之前從太陽表面出發的,跨越了1億5000萬公里的漫長距離,才進入你的視網膜。冥王星和太陽相隔75億公里,暗淡的陽光到達這顆荒蕪的矮行星需要7小時!

離開太陽系之後,我們更能體會到宇宙的速度極限——光速在幾乎無窮盡的空間面前,是多麼微不足道:

光到達距離太陽最近的恆星——半人馬座的比鄰星需要4年;

橫穿整個銀河系盤面,需要10萬年;

到達肉眼就能看見的仙女座大星雲需要250萬年;

科學家能觀測到的最遠星系位於130億光年之外

宇宙大約有138億年的歷史。誕生才8億年的嬰兒宇宙中,一顆恆星在核聚變的大火中誕生,一個光子掙脫引力的束縛,開始了一段漫長到絕望的旅程。

它出發的時候,周圍還沒什麼星光,宇宙還處於“黑暗時代”,大片的氣體雲正在積聚能量,準備孕育新的原恆星。

當這個光子走完2/3的旅程時,在銀河系的獵戶支臂上,一顆普普通通的恆星誕生了,在它周圍從內到外排布著8顆行星。

光子對這一切渾然不知,又繼續飛行了幾億年。在這些行星之中,第3顆岩石行星的原始海洋在閃電和暴雨中形成了生命的最基本單位。

光子忽然覺得,這段漫長乏味的旅程有了新的意義,自己和那顆陌生的行星之間似乎被一條神祕的細線緊緊相連。

光子的腳步當然不會稍作停留。無數生命在岩石行星上興起,繁衍,衰亡,化為積壓在地層深處的化石。蜥腳類恐龍的龐大身軀被流沙覆蓋,一隻古猿小心翼翼地直立起來,眺望遠方的地平線。

光子剩餘的行程屈指可數了。這種直立行走的生物每天除了打打鬧鬧就是胡思亂想,它們把腳下的大地取名“地球”,還把散播光和熱的母星稱為“太陽”。

光子冷笑了一聲。在地球上,一個叫伽利略的人把兩個鏡片安在紙筒裡,造出一個被稱為“望遠鏡”的東西,還把它對準了夜空中的星星!

光子心裡一緊,硬著頭皮繼續前進。地球上這群古怪的生物吃飽了還會鼓搗些稀奇的玩意兒,比如把一根“鐵棍”弄出老大的火光和濃煙,發射到高空,還把一些閃亮的“玻璃球”送到地球的軌道上繞來繞去。

光子離地球越來越近了,遠遠看去不起眼的小點急速擴大,最終變成一顆碩大的蔚藍星球。光子急急忙忙地想從它的身邊溜過去,沒想到正好撞到一架漂浮在太空的望遠鏡的鏡片上!如果此時光子能夠聽到地面科學家的興奮交談,它就會知道,終結這段130億年漫長旅程的,叫“哈勃太空望遠鏡”。

即使這個光子沒有被哈勃望遠鏡捕獲,它也永遠無法走到宇宙的盡頭。因為從它出發的那一刻起,宇宙就一直在膨脹。

從人類的角度看,一切映入眼簾的星光最多隻有138億年的歷史——這被稱為可觀測宇宙,但因為宇宙空間本身的膨脹超過光速,可觀測宇宙的半徑實際上為460億光年。至於460億光年外是怎樣一番景象,我們永遠也無法看到了!!!

我們看不到的宇宙有多大?

只有靠想象!

三、想象我們得宇宙有多大?

我們人類生活在地球,地球又生活在宇宙這個大家庭裡,古時候有智者常常抬頭看天上的星星,天外的世界有多大?隨著歷史的前進,到了近代,隨著天文望遠鏡的出現,人們終於可以觀察宇宙了,人們迫世想要知道:宇宙到底有多大?

但當人們用天文望遠鏡看宇宙星空時,才發現自己是多麼渺少,也深深為自己的這個問題感到迷惑,宇宙到底有多大?真的無邊無際嗎?初期的天文望遠鏡觀察距離是有限的,但隨著天文望遠鏡的越來越先進,後來哈勃望遠鏡發射到太空中,人們對宇宙再次進行深空觀察,這次看得更遠,更表,這個時候人類更加傻眼了,宇宙好大啊,如此遠的距離還沒有看到宇宙的盡頭。宇宙到底有多大呢?

在一次研討會上,有人問科學家,我們的這個宇宙到底有多大?科學家沉默了一會就對他說,宇宙的大小,我們不能用大來衡量它,順著這個思路想下去,當你覺得害怕,覺得自己渺小的時候,你就知道宇宙有多大了。

地球對於人類來說,好大啊,要是步行旅行,一生也走不完地球。我們站在海岸邊,看著無邊無際的大海,感慨地球太大了。這時人類感覺自己面對整個地球是多麼的渺小。

要是把地球放在太陽系中,地球也就不算大了,太陽系的八大行星裡,都比地球大,而且太陽系還是很多的衛星,數以億計的其它小型天體,太陽系邊緣還有一個奧爾特雲的地帶,這裡面的小行星更是不計其數。

如果你覺得太陽系夠大了,但是太陽系在銀河系裡,只是一粒塵埃或一粒沙子,沙子有多小,太陽系就有多小,銀河系的直徑16萬光年,而太陽系只有1光年,差距何其之大。銀河系中像太陽這裡的恆星有2000多憶顆,而且太陽還是其中比較小的那一類。

銀河系你是不覺得很大了,但在銀河系外邊還有一個叫室女座的超星系團,它裡面比銀河系大的星系就有100多個,光在裡面走一個直線都要2億年,裡面的恆星數量達100億萬顆。

當你認為這個室女座的超星系團很大的時候,它其實只是拉尼亞凱亞超超星系團的一根小手指罷了,這個叫做拉尼亞凱亞超超星系團的覆蓋範圍竟然達到了5.2億光年之遙。這個超超星系團裡邊的恆星已經是無法計數了,即或這樣,它還不是宇宙的邊緣,而僅僅是宇宙裡邊的一根頭髮絲而已!

當你看完以上的思路,你會不會被嚇傻了?宇宙之大遠超我們的想象,這還只是我們目前天文望遠鏡可觀測到的範圍,而能觀測到的範圍其實只是宇宙的冰山一角。這個時候我們才深深感到,地球的渺小,人類在這個宇宙中最多算一個細胞。

如此浩瀚的宇宙,你說會不會有外星人呢?如果說沒有,估計誰也不會信,外星人在宇宙中應該是普遍的存在,即使按億萬分之一來算,那有外星人的星球也多得數不過來,這裡面文明等級有高有低,有的可能處在原始社會,有的可能已經發展了幾十億元,這樣的超級文明科技發展到何種程度,真是我們不敢想的。人類的文明誕生才不過不到1萬年,與宇宙中的那些高級文明差距實在是太大了,怪不得霍金經常警告人類,不要試圖和外星人接觸,否則帶來的可能就是災難。

宇宙究竟有多大?

宇宙最後的歸宿是什麼?

其實和人類也是一樣!

隨著科技的進步,地球上的地方基本都被探索遍了,人類也是將目光放到了太空中。亞里士多德曾經說過:你知道的越多,不知道的也越多。確實,隨著人們對太空的慢慢了解,也發現不知道的東西也越來越多了,

例如宇宙到底有多大?

宇宙的結局是什麼?

可能有的人會說了,知道那麼多幹什麼?活好當下就行了,這裡小編就要提出了反對意見了。最開始的人類是進化而來的,直到現在,人類也還是在進化當中,求知慾就是最好的證據,知道的越多,智力進化的也就多,後代也就會越來越聰明!

那麼宇宙到底有多大呢?

科學家們根據已有的數據測算出宇宙的直徑可達到920億光年,而這個直徑的數字每分每秒都在增加而且速度正在增加,當你們看到這篇文章的時候,宇宙又變大了一點哦!這是由科學家布萊恩·施密特提出的,並因此獲得了2011年的諾貝爾物理學獎!

但是這個速度增加並不是無上限的,當宇宙膨脹到一定的程度,就是當宇宙能量密度小於臨界密度時,宇宙的增長速度就會變慢,各種星系氣體就會慢慢被恆星消耗殆盡,而恆星也因此而演變成白矮星或者中子星,直到互相碰撞形成黑洞,最後整個宇宙重新發生大爆炸,一切有迴歸到初始狀態,繼續膨脹、爆炸的路線!

循環,就是約束世間萬物的唯一準則,人是這樣,宇宙也不例外!

從小到大!

從大到小!

從生到死!

從死到生!

循環反覆!

生生死死!

永遠存在!

四、想象一下我們的宇宙維度:

0、真空宇宙——零維時空

1、微觀宇宙——宇宙奇點時空

2、射線宇宙——一維時空

3、平面宇宙——二維時空

4、立體宇宙——三維時空

5、曲面宇宙——四維時空

6、黑洞宇宙——五維時空

7、白洞宇宙——六維時空

8、七維時空

9、八維時空

10、九維時空

11、十維時空

12、十一維時空

13、十二維時空

14、十六維時空

15、二十五維時空

16、三十六維時空

17、四十九維時空

18、六十四維時空

19、八十一維時空

20、平行宇宙時空

21、反物質宇宙時空

22、大宇宙時空

23、超大宇宙時空

24、……………………

我們所看到的世界,是由長、寬、高組成的三維空間,加入時間之後,就變成了四維,愛因斯坦告訴我們說,一維的時間和三維的空間組成不可分割的時空整體,而宇宙的時空是彎曲的。四維空間我們都可以理解,但是時空彎曲使我們的想象力受到挑戰,這並不是能直接觀察出來的。但是物理學家就是喜歡挑戰,他們不斷的引入新的維度,五維、六維、七維、八維、十維……等等,難道後面還有?小編我已經很難想象了。

五、分析維度

讓我們從零維開始,發揮我們想象力來挑戰思維吧。

1. 零維

零維可以理解為一個沒有長寬高的點。有人肯定會質疑,再小的點,在顯微鏡下都是有長度的,零維空間是否根本就不存在?的確,零維根本就不存在的,但接近零維的空間就在我們身邊。現在物理學家給我們展現微觀世界的許多古怪現象,其中包括一種叫“零維半導體”的結構,也就是通常物理學上的“量子點”。量子點雖然十分的小,但畢竟還是有體積的,可以讓一個電子剛好進入量子點中。量子點像是陷阱,當電子進入之後,它們就不能移動分毫的距離,完全被限制住了。而且即使我們從外界向一個量子點注入能量,不論能量大小都不能改變電子的狀態,而且進入多少能量就會吐出多少。這種古怪的特性物理學家視為零維結構,量子點可以通過電子和光子的轉換儲存傳遞信號,用在未來的量子計算機或者更高領域。

2. 一維

一維是一條直線,牛頓的定律在一維空間中可以起作用,一維空間的物體可以前後運動。在量子學家看來,一維空間是真實存在的。比如,他們會製造一個十分狹窄的隧道只能讓電子前後運行。通常兩個電子相遇,電荷因同性相斥的原理會給對方讓路。可是如果在一維空間隧道中,只能前後運動,那麼兩個電子就會相互發生作用而產生一種奇怪的現象。一個電子具有電荷,而另一個電子是自旋狀態。一維空間的古怪現象量子學家已經司空見慣了,科學家目前正在研究一維碳納米管,準備以它作為導體或半導體材料,用來制未來的量子計算機。

3. 1.5維

不要以為空間維度就一定是整數, 比如1.5維就挑戰了我們慣性思維。數學家早就知道,只要觀測的夠仔細,雲就不是團狀的,山峰也不是錐狀的,海岸線也不是弧形的。它們細微的輪廓比純粹的直線佔有了更多的空間,這樣的輪廓介於一維和二維之間,我們算作1.5維。

4. 二維

二維在數學上是兩條線交叉的平面,但是在物理學中也能實現應用。2004年,科學家首次在實驗室產出“二維物質”,只有碳原子後的平板,類似於人們熟悉的石墨。當我們把電子用強大的磁場限制在二維層面的半導體材料中,並冷卻到絕對零度的1/3時,人們認為不可分割的電子就會破裂成多個粒子,每一個粒子都會擁有電子的部分電荷。這些粒子被稱為“任意子”。總之,在二維的平面空間,從新型藥物到平行宇宙等等事物都會成為可能,等待人類未來的突破和發現。

5. 三維

我們所生活的世界是在三維空間中,根據弦理論,空間可以從零維到十維的任意模樣,這讓物理學家很困惑,既然各種可能的維度都存在,為什麼我們生活在三維的宇宙中,這該如何解釋呢?2005年,美國物理學家在計算計算髮起“維度戰爭”,他們用計算機模擬了不同的維度空間,然後相互碰撞彼此產生作用,最後經過爭鬥,三維宇宙和七維宇宙最後倖存了下來,不過這並不能作為我們生活在三維空間的證明。

6. 四維

相對論中提到時間和空間融合成為一個整體——時空。但是這是兩個不同的維度,我們可以在三維空間任意方向旅行,但是在時間維度中只有一個方向。為什麼會這樣呢?

相信大家都知道光也是有速度的,我們所看到的太陽是8分鐘前的太陽。根據相對論,光速在真空中只能無限接近,無法超越。所以物理學家認為,正是由於光速的限制,讓時間這個維度變的和三維空間不同。如果可以超越光速,很可能時間就會停止或者倒流。

7. 五維