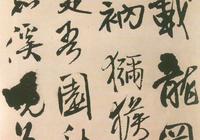

關於大字和小字創作的區別,

我曾說過“要寫大氣象的東西,王羲之就不夠用”,

“何紹基的小楷放大幾十倍看都一點問題沒有”,

這實際上已經是看大字了。

不可以把王羲之的字放大幾十倍來學,

王羲之與何紹基,

我不是比他們高低,

這是時代的侷限,

王羲之時代是沒有人寫大字的,

而何紹基的大字寫得很好。

他再回過頭來寫小字,

小字就會有大字的氣象,

這是兩回事。

古人講“書如其人”,我也強調作品是人的生活狀態、心理狀態的一個綜合。

看一張作品的話,很難反證出來,因為他是一個學習的過程。如果和人品聯繫起來,比如說這個人思想低級,但他挺認真地在臨摹誰。所以,我覺得應該脫離開學習,進入創作階段,形成自己風格的時候,再進行評判更準確一些。但是完全根據這個去評判,也會有所牽強。如果這個人能做到這種水準的作品,達到這個高度,那麼我覺得這裡一定有他的世界觀、為人等方方面面的潛移默化的東西。在這個漫長的過程中,從學習到創造的實驗階段,再到作品的成熟,甚至創作出一種能夠引領時代的風格,被大家都接受、推崇,人品必然要影響到他的思想,每天都面臨著選擇,這個選擇就跟人品有關。舉個最簡單的例子:黃老闆昨天看了我的字挺高興,那麼,我明天還要這麼寫,黃老闆高興就會去買,你看,人品就會影響到創作方向的選擇,這是一個最淺顯的例子。實際意義上還要深刻得多,可以挖掘很多東西出來。你的思想不正,斜門歪道,你想你能達到這個高度嗎,.達不到的。我想應當這樣理解這個問題。

“諸體兼擅”

五體兼擅的問題,許多書家更多地是在關注其形式上的差別,沒有探明內在的筆法、體勢的貫通性,這也是五體兼擅難度體現的另一方面,趙子昂的“用筆千古不易”,各種書體內在有很緊密的聯繫,特別在用筆上。用筆變化其實都是很表面化的東西。比如隸書的蠶頭雁尾,是隸書變為一種規範化書體的時候人們賦予它後期的一種特點。我們現在看隸書的整個發展過程,這個東西實際上是很表面的現象。其實它內在的普通點畫跟篆書的聯繫是非常緊密的。如果不寫篆書就學習隸書,就容易寫得很俗。

做到“諸體兼擅”是很難的。把一種書體創作好跟 “五體兼擅”是有內在關聯的。從甲骨文開始,中國書法幾千年間的前後演變都是有關聯的。每一種書體最基本的筆法包括構成都有關聯,如果都侷限在某一種書體裡,眼界不會太寬。在眼界不寬的情況下,要想提高、突破,這本身也會產生很多問題,而且非常困難。但是,多關注、多研究一下其他書體肯定比專注一兩種書體更有裨益。在一種書體上既深入傳統,又有新意、有個性,這已經很難了。再對其他各種書體分別下功夫,再把它們統一融合成一種比較統一的風格,這確實很難,能做到的確實不多。

書體關係

魏啟後曾說過這樣一句話:“如果寫楷書不懂草書的話,楷書是不可能真正寫得好的。”但是我認為這句話值得商榷。把楷書當作草書、行書的基礎,是有問題的。以前的觀念認為先出現楷書,後出現行書、草書,這本身是不對的,草書的出現是很早的。我們現在看西漢的草書已經比較成熟了。從書法史上看,楷書是最後形成的一種書體,它是把草書、行書規範化的一種結果。所以把楷書當作基礎,從書法史的角度看當然是本末倒置了。

但是,魏啟後說的“不寫草書,楷書也寫不好”,從另外的角度說有一些道理。楷書往往容易寫成過於規範、死板、了無生氣的東西,跟印刷體差不多,這樣的楷書就沒有藝術性可言了。但是楷書生動的東西從哪來呢,.可能幾種書體裡草書是最生動、活潑的。從這點來說,魏啟後先生的話是有道理的。

晉、唐、宋,包括元、明這幾個朝代,他們的隸書基本上都是脫離了篆書的隸書,隸書那種根本的特徵反而少了,表面的誇張多了,我認為這是書法在發展過程中出現的一個誤區,變成了一種外在的東西。再比如,篆書和草書表面上離得好像很遠,但像八大山人那樣的草書,就屬於充分地運用篆書的線條,基本上沒有兩頭起筆收筆的修飾,而是自始至終基本上處於一種相對等粗細的篆書的那種線條在遊走,並且草書使轉的弧線本身也具備這些特徵。因此說八大山人是絕頂聰明的,草書是最動態的一種書體,但反過來跟篆書銜接融合以後,給人的感覺又特別靜,這非常非常高妙。因此,不同書體之間的關係是非常緊密的。

筆法與章法

古人悟筆法,可以通過“船伕蕩槳”“屋漏痕” “錐畫沙”“聞江濤聲”“飛鳥出林”等自然現象,我小時候也看到過這些內容,覺得挺有道理,有時候也覺得挺玄的。但是大了以後,隨著閱歷的增加,發現書法的道理確實跟生活中的許多東西是相通的。它其實是一個基本的東西,比如“擔夫爭道”,是指挪讓的一種相互關係,包括點畫、字與字之間的關係。再比如,關注作品章法的話,我挺喜歡下圍棋,圍棋中的第一個子在左上角下去之後,再在右下角下第二個棋子時,具體放在哪個位置上,都是很有關係的。開始覺得離那麼遠沒關係,再走幾步就會發現,當初第二個子再挪動一小步都不一樣了。四個角和中心所有的子都是相互關聯呼應的。你把它隔離了,就會給對方造成空檔,你的佈局就失敗了。書法也是同樣道理。但現在書壇對此好像關注得並不多。在寫第二個字的時候,也許往上看一眼,再寫的時候,基本上就不看了,寫第二行的時候更不看了,他認為跟著感覺想怎樣寫就怎樣寫。這是一種沒有章法關聯的認識,寫到最後,離前面很遠就認為更沒關係了。這對自己以後的創作會產生很大的影響,也就是缺乏一種整體的概念。生活中還有很多這樣的例子,比如有一種很密集的沒有行距的章法,顯得關係非常緊湊,作品看上去比較緊張,不是很疏朗的那種。就像一屋子裡聚集很多人的時候,一定要注意自己的舉止才行,在空曠的地方隨便動動都沒關係,在密集的場合,動作必須要小心。放在書法上就是說,該收斂的就要收斂,反之,如果每個人都在表現自己,秩序一定大亂。

我體會著書法的用筆,希望充分利用毛筆的特性,充分發揮它的功能。傳統的繪畫和書法比較起來,古人之於書法作為藝術作品的意識上,要比畫弱得多。比方說抄經,現在也認為是一件書法作品,但作品起碼得講構圖嚴謹吧,多一點不好,少一點不好,反覆抄書,是可以完全不考慮作品構成、構圖的。所以,抄書的這類作品,目的是實用的,所以考慮作品構圖方面就顯得很薄弱。撇開文字或是文學內容不說,把抄經裁幾段似乎都可以,作為欣賞的古人遺蹟,它並沒有多大的影響。

而作為現當代的書法,則更多地關注成為一件完整作品的要素,說具體了就是章法這個問題。今天看來,如果你仔細看,古人有些傑作在這方面也難免不那麼講究。

當然那些結字、用筆還是值得我們學習的寶貴的東西。

然而,章法方面是我們今天更為值得去探討,值得去關注的東西。

從“民間書法”中汲取營養 我注重從民間的磚文、瓦當等中吸收營養。學界曾經有一種看法,認為民間的磚文、瓦當屬於古代的一些工匠製作出來的,不是高級文人的作品,這屬於俗的一種東西,不夠雅,我認為這是錯誤的。俗的東西並不一定是這些人搞出來的,反之,我認為許多俗的東西恰恰是一些大人物搞出來的。有文化不一定搞不出俗的藝術品,這是兩回事。如果他是公認的大藝術家,可以代表那個時代的雅的很高級的藝術,但是有的並不一定,文化高的人創作出的作品也挺俗的,因為他沒有那種藝術作品的創作意識,只是在那裡重複操作,熟了也就俗了。磚文、瓦當這些東西原來都是主流之外的,往往都是一些名不見經傳的人或比較下層的人搞的。我們現在有很多人都誤解了,這些人不僅僅是一般的工匠,他是有傳承的,是專業的。古代的工匠,政府控制得非常嚴格,都不能和農民、商人或其他有文化的人溝通甚至通婚,為什麼,.要子繼父業,一直為統治階級服務,所以他們這種工匠,技藝上是有傳承的,不是像現在門口理髮店寫的那些招牌。最典型的例子,像秦漢的印章,我們現在文人篆刻都奉為瑰寶,學習的樣板,就是那些工匠們的作品。所以,那些作品是許多文人藝術家做不出來的。可能在一定的時期、朝代,那些東西不屬於主流,但我們今天應該把眼界打開一點。那些東西是文人藝術家不敢弄,也弄不出來的,能夠給我們帶來很多新的啟示。像瓦當在圓型裡面,一分為四,每一部分都成為了一個扇面構成,這在傳統書法裡面就沒辦法了。所以我覺得這些磚文、瓦當裡面,前人已經從中吸收了很多營養,包括趙之謙等很多篆刻家,其中可挖掘的東西是很多的。當時人對這些文字的變化、變形的能力,令我們現在都覺得非常驚喜。如果能夠合理地把它們融化在自己的創作中,是很有意義的事情。

逸品

我在“寸耕堂談藝錄”裡曾重點闡述過“逸品”, “逸品”是我藝術追求的最高境界,但逸品在歷史上也是有起伏的。古人開始評價書畫作品的一種標準分為能品、妙品、神品,然後是逸品,逸品出現後,我記得我說是在宋代,帝王畫工筆畫,他對逸品不“感冒”,把逸品打到下面去了。後來又恢復上去了,說明主流的審美終於把它確定在神品之上。我把古人的結論綜合了一下,逸品在今天,用現代的詞說,有一種創造性在裡面,才叫逸品,跟別人的差不多,那不叫逸品。因此,逸品放在前面還是挺正確的。就是說,除了具備前面那些東西之外,還超出了一塊,別人都達不到的,有一種新意、創意在裡面。

按照我的標準,若說中國書法史中的草書能夠稱得上逸品,從我們今天來看,回顧歷史要站在當時的背景中看這個問題。歷史上經典的那些草書作品,可以反過來說,哪些不叫逸品,.或還達不到逸品的境界,.草書中,比如文微明的草書就不能算逸品。因為他在創造性、獨出新意方面還遠遠不夠,他學習繼承的東西更多一些。就是水平再高,也不能稱為逸品。所以文微明的草書在中國書法史上佔據不了很高的位置。

大字與小字

關於大字和小字創作的區別,我曾說過“要寫大氣象的東西,王羲之就不夠用”,“何紹基的小楷放大幾十倍看都一點問題沒有”,這實際上已經是看大字了。

不可以把王羲之的字放大幾十倍來學,王羲之與何紹基,我不是比他們高低,這是時代的侷限,王羲之時代是沒有人寫大字的,而何紹基的大字寫得很好。他再回過頭來寫小字,小字就會有大字的氣象,這是兩回事。

他的小楷寫得精到,跟其他人寫的小楷完全不一樣。趙孟順也寫小楷,因為趙是學王字出身的,趙的小楷放大後就不行,那種字的風格也決定了這一點。二王的字非常細膩、準確、精到,這種東西在小字裡面有很大的優勢,如果寫大作品,這些東西當然不夠用了。大作品最緊要的是抓住大的形勢,忽略細節。我們從歷史上也可以看到,沈尹默寫拳頭那麼大的字已經不行了,比他的小字差得很多很多。因此,我的這兩句話不矛盾。

李可染與書法

李可染的書法使我受益良多。在用筆上,他行筆較慢,力度很大。他不太關注起筆收筆的形態,而著意於行筆的過程,即行筆過程中的微妙變化和線條的質感。

因此點線渾厚蒼拙。還有在結字上,多有變形,有時在行、隸之間,還時有篆意,很注重結構的形式美感,對我很有啟發。另外,李先生對我講了不少書法問題,我當時有記錄。

李可染對我的書法風格,有時認可,有時也不認可。比如用筆的快慢問題。他當時總強調要用筆慢。這與其晚年的書風畫風是相符的。我回去後認真思考過,李先生用筆也不是一直在“慢”。五十五歲之前,用筆也比較快。他親口對我講過一件事,二十世紀四十年代在重慶,李先生畫人物以“快”出名。一位朋友登門想親眼看一下先生畫畫。而李先生有一個習慣,畫之時有人在旁便分心,下不了筆。這位朋友磨了半天,李先生也下不了筆。他耐不住了,說出去小解一下,李先生急忙下筆,一揮而就,待兩三分鐘這位朋友回畫室後,一張人物畫完成了,朋友大驚,急呼“神了”。可見李先生中年時落筆如風,特別迅疾。當然,李先生講這個故事,一定意義上也有自我否定的音“思。像一切大藝術家一樣,能經常否定自我,才有進境,才有後來的成就。但李先生當時的人物畫,我非常欣賞,除了之前的齊白石,我認為這種簡筆寫意人物,至今無一人能超過李先生。

李先生提出用筆快慢的問題,我還是想了很多,就草書看,懷素的用筆從《自敘帖》來分析,一定很快,當時不少詩人看了懷素表演草書,也寫下了很多讚歎其用筆飛快的詩句。但之後,黃庭堅的草書用筆就比較慢。因此我的結論是用筆要當快則快,當慢則慢。要做到能快能慢,快則不失力度,不浮滑,慢要有“內容”,不渙散無力。一切決定於風格取向。

“風格與取法”

個性風格強烈,有創意,變化多,這樣當然好。但這樣的作品給後人取法也帶來了更大的難度,對於這種風格特強烈的,還有更嚴重的,像金冬心的漆書,確實給我們帶來了耳目一新的感覺,這種東西一學就容易像,作為一段時間內的研究可以,但是要帶到自己的創作中去,就是另外一個問題了。

關鍵在於學些什麼東西,是學習他哪些方面,你全盤接收是不太高明的。而且跟你自己的情況也千差萬別。到底學習他什麼東西,腦子裡一定要清楚。這樣的研究最後才有意義。比如祝枝山學黃庭堅的草書,把黃字很多的長線條變成短線條去處理,這是很聰明的做法。

關於字形和用筆在藝術風格中所起的作用,我認為大筆寫小字或小筆寫大字,我都會用,但更喜歡後者,這種用筆方式其實古今都有,也許你沒注意。我是從李可染先生那裡得到啟發的,李先生畫山水、畫牛、寫字都如此。古代如懷素的《自敘帖》,你認真分析會發現,他用的筆一定很小,多處點畫都用到筆根了,很有力度。成熟的書法風格當然包含獨特的字形和用筆,同時也具有適合這種字形和用筆的章法。

有人說,八大書法是以簡馭繁,我的書法是以繁馭簡。以繁馭簡,是有點這個意思。我好長一段時間還是在追求將很多矛盾同時處理好,不管從用筆還是從章法。八大從相反的思路來做也是非常成功的,藝術就是這樣,它沒有一個固定的標準答案或流程,有很多的因素會左右你的成敗。就像你前面提出的問題,有的人前些年寫得挺好的,為什麼現在反而寫不好了,就是因為影響的因素太多了。

我七歲時初習字,顏、柳、歐都學過,更喜歡顏。

那時談不上有多少理解,隨著年齡大了,對顏也更推崇。歐古板至極,故行書不足觀。柳的行書勉強,顏的行書則達到很高境界。《祭侄稿》被評為“天下第二行書”,如果第二指的是時間順序,還可以接受。但從藝術水準來說,已遠超“第一行書”|《且二亭序》。當然這兩件作品不是一個時代的東西,也沒有可比性。

顏魯公《爭坐位》篆糟氣息濃郁,我的行書也有這種意味,我很喜歡顏魯公的幾件行書作品,也認真臨過。摩崖簡帛,古代無名氏書法,充滿原始、質樸、粗率及生命蓬勃之美,我的書法追求有直覺的選擇,也有理性的分析,更有清醒的取捨。先有選擇是不行的。我也見過不少朋友寫這類東西,但一看就知道他還不懂其中的美妙所在,人云亦云,聽人說這種東西也好,就動手了。能欣賞一種你原先看不懂的美,是需要學習、分析、認識進而轉變觀念的。先要解決腦子裡的問題,才談得上選擇,然後動手,之後還有認識深刻的程度問題,才能不斷進展。

“流行書風”

“流行書風”“流行印風”將代表當代書法篆刻發展的方向,理由是:從整體的審美趨向上看,“流行書風、印風”已經確立了完全不同於前人的面貌,而且具有較高的質量,足以使之“立足當代”。正如劉熙載所說:“一代之書,無不肖乎一代之人與文者”。

“流行書風”的出現一定是有原因的,它切合了當時的審美思潮,引起了很多人的共鳴。其實王羲之的書法在當時也是新體,在他之前楷書、行書的風格比較古質,而王羲之的書風比較秀美、典雅。當時王羲之的新體也遭到一些人的反對,後來才慢慢確立。

因為藝術創作的艱難,藝術家不可能每年都能拿出不同風格且成熟的作品,流行書風搞了三屆,就一度停歇。“風格的確立,實驗是可以的,但是不成熟就會影響結果,所以沒有一直搞下來。我們現在也正在醞釀,如果碰到機會,可能會繼續搞下去。”

“流行書風”的宗旨與“藝術書法”的含義最相吻合。“流行書風”提出的“植根傳統、立足當代、張揚個性”正是站在藝術的立場上,是符合藝術創作規律的提法。我認為符合藝術規律的事情是壓不住的。流行書風的宗旨第一句便是“植根傳統”,可是都喊“傳統”二字,但在不同人群的眼裡,傳統是不一樣的。

有人把傳統看成凝固的、死的、永世不變的模仿對象,我看這樣的話,書法可以休矣,我們可以把古人的書法放進博物館,自己去幹點別的吧。因為模仿在藝術中是沒有價值的,就連小王都不模仿大王!.當然有人把模仿作為不費腦筋的休閒解悶方式,作為退休養生的一個樂子,別人也不會干涉,但那與藝術又有何干? 你說“二王”一路作品佔居主導,是不是流行書風,.當然是不沾邊的。流行,在於有新意,也就是立足當代,注重創作。即前面所說,如果主流與藝術本體規律發展無關,那就是人為的一時虛象,骨子裡是功利目的使然。

“藝術書法”

“藝術書法”絕不是文字遊戲。藝術的概念明顯比書法大得多,而“書法藝術”這個詞組顛倒了從屬關係,忽視了書法的藝術屬性,容易被誤解為“書法技藝”。而“藝術書法”強調的則是書法的藝術本質,有別於“實用書法”。在今天,我認為這個提法依然有著特別的意義。

書法是文化中的一部分,但書法更是文化中的藝術。不能把書法的本質弄模糊了,或者把它破壞了。許多人善於從書寫的內容上去評判書法,從文學的角度作為評判書法的立場,那就壞了。書壇的一些人物,常常從自己的“出身”或一點“優勢”出發,對書法的本質隨意解釋,無意中否定書法的藝術性。其表現為:首先不是站在藝術的立場上審視、創作和評價書法作品。

常見的是站在“文學的”立場來觀照書法。典型的 “理論”是要當書法家先要當文學家、詩人。引申下來是,要寫自己的文學作品,照著這個理論發展下去,就是書法的視覺形式風格,要服從文字內容的情感,比如文字內容是“豪情滿懷”一類,書法也要雄強狂放等。

典型的古代傑作據說是顏真卿的《祭侄稿》,許多理論家從中看出了悲憤之狀。顏真卿肯定也有七情六慾,難道他會寫出十三種不同的書法風格,.持此種觀念的人,顯然是把書法淪為文學的附庸。

更嚴重的是,至今眾多的理論家是站在“技術”的立場來審視書法的。典型的觀念是,技術在書法中是第一位的,是最重要的因素。“技術第一”論者,肯定把技術的標準定位在前人已經確立的技術規範之上,而絕對不敢以發展的眼光來建立新的技術模式,其結果就是一味模仿。

“藝術書法”以審美為目的,與實用無關。與其他學問有間接關係。“藝術書法”,就是要站在藝術的立場上來審視書法,就是要以藝術第一的理念來判斷書法作品,就是要以藝術創作的普遍規律來創作書法。

藝術修養是從事一切藝術創作的第一基本功,藝術修養包括對古今藝術史論的瞭解與判折,藝術的審美及評價能力,藝術形式的感知能力和構成能力,藝術的形象思維能力和藝術的想像能力,技巧的把握能力和突破能力:…藝術的生命在於創造。所以“藝術書法”最為關注的是創造力。繼承、借鑑、模仿都是手段,而惟有創造能達到發展書法的目的。創造意識、創造能力的培養與提升就顯得更為重要。

作品的風格、個性都與創造力息息相關。創造不是憑空而來的,它要植根於傳統。創造性,不僅表現在開拓新的審美圖式上,還要表現在作品的完整性和較高的技術質量上。創造過程難免失誤,但遠比固守成法,模仿前人更有價值。這就是我們倡導的“藝術書法”。

“雅與俗” 有評者對我書畫篆刻以“重、拙、大”三字概括。我喜歡的幾個字是“大、拙、古、野、率”,其中 “古”便包含了雅。關於雅、俗的認識,可以做一篇大文章。雅與俗是對立的兩個概念。但雅與俗也是可以互相轉換的。比如王羲之,剛確立風格的時候,被謝安認為“野鶩”,弦外之音就是俗書。隨著二王地位的上升,又成為“雅”的代表。而這種風格樣式經千百年來人們的追摹,已了無生氣,結果成了“館閣體”,成了俗書。當然這不關王羲之的事。再如魏碑,屬窮鄉兒女造像一類,當時必被看作“俗”。後經碑學運動,被重新認識,也登上了大雅之堂。

經常見到“雅俗共賞”這個詞,我有點疑惑,一個人既讚賞“雅”,又欣賞“俗”,怎麼可能,.只有這個人或這群人沒有好惡感,才能“共賞”。而對於雅,確實很重要。

回想起自己數十年學藝的過程,從小時候開始到今天,其間的每時每刻,可以說都是在與一種“病”在抗爭,這個“病”就是“俗”,一不小心就會沾染上你。

因此古人說:“俗病難醫”。為什麼,.因為老是寫老是練,俗話說“熟能生巧”,巧易生俗。記得姚孟起在《字學憶參》中說的非常好:“熟能生巧,強事離奇,魔道也。”為去俗病,我慢慢總結出這五個字,我覺得這也是五味藥,都是去俗良藥。

基本功與藝術風格

藝術風格怎樣形成,是跟許多問題攪在一起的,孤立地談沒有意義。比如說你怎麼對待書法的基礎、基本功,它跟書法風格是緊密相連的。我覺得以前對這些問題的認識,一直到今天,也還是有很多誤區。比如有很多人認為應該是先把基本功打好,然後再考慮創作、確立風格。我覺得不一定,我們從一些大師走過的道路也能發現,也不是這麼簡單的。就是打這個基本功和自己的創作,包括形成風格,都是緊密相關的。你不能把它拆成兩部分,前半段先打基本功,後邊再去搞創作、立風格,那樣做基本是行不通的。

我覺得在打基本功的時候,同時就要考慮創作和今後要形成的藝術風格,這之間是相關聯的。也有人認為基本功可能還不紮實,怎麼搞創作,.但是基本功是包含多方面因素的,並不是把一個字寫端正了那叫基本功。

這樣的認識太膚淺了。基本功本身就包含著風格在內,包含創作的方向在內。因為你選擇的不同的創作方向,你的基本功也會有所不同,也需要不同的基礎。當然基本功有一部分是你必備的,最起碼的要求,大家都應該掌握的這一部分,另外一部分基本功不是很多人從一開始就能掌握的。我們通常看到的基本功就是前人帶給我們的一些基本的技能、技法經驗,那些處理的手段,實際上它也包括了一些創作的因素在裡面。所以這兩者應該同時關注。有很多基本功是後來在創作過程中不斷補上去的,因為方向越來越明確,你慢慢地會覺得這方面的基本功不夠,或者有欠缺。這個時候你補是很有針對性的,不是盲目地去打基本功。

什麼叫基礎,.有人認為王羲之那叫基礎,我覺得這是很片面的理解基本功。基本功是那些基本需要掌握的一些規律性的東西,而不是某種風格。那你說鍾豁不是基本功,.非得是“二王”,.那是大王還是小王呢,.或是智永、顏真卿呢,.到底誰是基本功,.比如說用筆、結字這些基本的方面,前面說到的這些人,他們表面上看風格有區別,但是有些基本的規律,他都是一致的。你把這個規律掌握了,手也跟上了,這個基本功才算基本解決。至於解決得多深,到什麼程度,這個要看以後自己的發展的方向、創作的方向、審美的理想。所以我感覺書法風格的形成是跟這些問題緊緊結合的,糾纏在一起的。

敢於“試錯” 我敢於“試錯”。可能個人的審美、心理,在某個時段,或者針對某些事物,所受的觸動有所不同。現在回過頭來看,我覺得早期的那些作品,還不是那麼特別滿意,還有不完善的地方。但當時其實也是在嘗試,或者說是一種“試錯”的態度。波普爾有一種說法,即“試錯”原則,認為“任何科學理論都是試探性的、暫時的、猜側的:它們都是試探性假說,而且永遠都是這樣的試探性假說。”貢布里希由此又總結出“預成圖式修正”的公式,著重強調了排錯、修正的重要意義。

這一點,在平常學習中很重要。以前上課,尤其是在教室裡,在眾目睽睽之下,學生在老師面前就小心翼翼地唯恐出毛病。學習中我覺得最怕這個,關於試錯,我的理解也許跟他們說的有區別。有的老師教學生臨龔賢,要求必須跟畫上完全一樣。哪有這麼臨的,.就是龔半千自己也臨不了。他要臨成一模一樣,不就是一個搞複製的,.方法顯然就不對,我覺得這也不可能。要在出錯中才能夠進步、找到問題。當然基本的方法不對不行。

這是學習,創作更是這樣。創作就是別人沒有那麼搞過的東西,如果別人都搞過了,那也不叫創作。在創作中,“試錯”那就更重要了,如果不能試著犯錯誤,也談不上真創作。

對於書法或中國畫創作,甚至任何一種創作,試錯,或者說實驗性,都是很重要的。因為大多數人只認可過去認為是美的東西。作為藝術家來說,關鍵的問題就是他怎麼在那些認為是即使“醜”的資源中再挖掘出新的“美”的東西來。實際上他本身就是很美的,也只有那些少數不是那麼固守陳見的人,有好奇感的人,才可能去關注。“新事物”往往都是這樣,剛開始的時候基本上是不被多數人認可的。

畫理與書理

黃賓虹曾經對傅雷很明確地說到“筆墨精神千古不變,花樣面目刻刻翻新”,這在當時對傅雷的觸動是巨大的。|對於黃賓虹繪畫,包括對於中國繪畫的理解,傅雷覺得自己做了那麼多的思考,讓黃賓虹的一句話就給總結了,所以說他對黃賓虹可謂是心服口服。我的藝術,書法是核心。我在自己的繪畫裡面,最大程度地強調了用筆,比如說用點,或者橫向的那種筆線,都是很具特色的。在黃賓虹的畫裡面,用筆的成分也是最主要的一個因素。在取法上,我也有過這種傳承的考慮。在筆墨的結合上,或者說書寫性上,我也是經過有一段折騰的,八十年代的時候各種方法也嘗試過。後來慢慢地感覺,很多東西很多手法它都不能完全地更多地表現自己獨到的理解和特點。

比如潑、染這種手法,我覺得是比較低級的。誰潑誰染都是一大片,這個東西無個性可言。西畫叫筆觸,中國是用筆,就是點、線這種東西最能集中地、最強烈地體現出你對美的認識,怎麼把它表現在紙上,這是最強烈的一個東西。黃賓虹的畫表面上看是一片,你去看他的原作,那裡頭一層層的,全是積點積線,他很少是大面積的積染。即使最後為了統二回面的調子,尤其是晚年,用那種漬墨、宿墨,或者用很髒的洗筆水進行漬染,也不過是畫面的輔助手段。但是有很多人弄顛倒了,把那種東西弄成主要的表現手法。基於這點考慮,我覺得既然點、線是最強烈的、帶有個人印跡的表現手法,那就把它強化一些,把其他的手法減掉一些,或者少用一些。

吳昌碩、齊白石、李可染、黃賓虹確是我最景仰的。尤其是主要畫山水的黃、李二先賢。從他們的作品中學到很多東西,得到很多啟示。石濤我從小就喜歡,但後來更喜歡八大,石濤在小品的構圖上時有新意,但八大的境界更高,且筆墨洗練,造型獨到。

篆刻與陶印

篆刻與書畫比,進入創作之前,也就是在掌握基本技能方面,要容易一點、快一點。因為“篆”的時候,可以反覆推敲,多次設計,“刻”的時候,也可以修飾,一刀不成兩刀。書畫就不成了,當然工筆畫除外。

總之,篆刻進入創作之前的準備階段會短得多。油畫也有類似問題,其材料工具基本技能的掌握,比書畫用時要短。文學與生活積累、生活理念等相關,和年齡關係不大,但晚年才一鳴驚人的確不多。篆刻、油畫等容易早出成果,但進入創作階段的難度,並不比書畫簡單。

我正式治陶印,緣于山東印人燕守谷給我拿來一百多個陶印坯,以前我也搞過一點,不多,因為受條件限制。現在有現成的,就激起我的興趣了。另外,我有十多年沒有刻印了,因為眼睛有一段時間不是很好。後來不知為什麼,眼睛又好起來了。最近我就弄了一批,覺得也不是特別滿意,選出八十方準備出本印集。我想以後有時間再好好刻一批石頭。

陶印其實古代就有,但是古代的陶印很少是日常實用,往往出土的是一些隨葬品。也有一些作為日常使用的,但範圍一直都不大。因為它受制作等多種條件限制。這些年來,許多中青年篆刻家都挺關注陶印的。陶印跟石頭是有一些區別的,陶印在沒燒之前的泥巴上刻起來質地很鬆,當然不是省力的問題,它能產生一些比石頭還要粗獷奔放的東西。從這個角度說,陶印其實也可以製作很細膩的東西。因為陶印分好幾種土質,比如粗陶土、細瓷陶土、紫砂等,刻起來感覺都很不一樣。

我認為陶土沒有很特殊的地方,只是材質上不一樣,如果在創作中能把握住它的特點,就會產生一些在石頭上不太容易出現的效果,特別是出現寫意的效果使用陶土更加容易一些,如果刻特別工整的東西則沒必要用陶土。最近好多地方都搞過陶印的展覽,以後做陶印的可能還會有不少人。當然,它也有其缺點。比如刻石頭印吧,刻完一個馬上就能看出效果。但陶印不行,不能刻完一個馬上就去燒,要等刻完好多個才能去燒,這也是它的一個侷限性吧。同時,陶印用起來有時也會出現不理想的效果。由於質地較鬆,蘸完印泥後,印泥能吃進去,然後就會影響鈴蓋的效果。用完後擦洗也較費勁。

還有,若溫度高時,有些陶土會化掉,就會粘連字口,影響字口的粗細變化。

書、畫、印之關係

關於詩、書、畫、印之間的綜合關係,我認為詩屬於另外一個範疇。但是書、畫、印,其核心還是書法。

你搞篆刻,書法不行的話,水平也自然受到侷限。畫也是如此。古人平常都是毛筆不離手,畫的水平和書法的水平都是非常相稱的。即使不是大師,成功一點的畫家都是這樣。但是今天不是,畫也許還能看,但是書法差太多。你把他的題款捂住,就能知道他畫的水平能有多高。因為以書法為核心的書畫藝術,書法沒搞好的話,他的畫就會藉助別的表現手法,畫面中那種書寫的因素就會被削弱。比如運用各種製作、特技等方式,總還能湊成一張看得過去的畫,但是跟傳統意義上的中國畫的要求肯定就會有距離。

書、畫、印三門藝術都是以傳統的點線審美為基礎,以點線的組合構成形式為表現手段的獨特的民族藝術。書畫上要用印,不用也不是不可以,但是用了才更完美。

如果你認為書法是可以通過視覺來感受、來欣賞的藝術作品的話,那麼章法就是至關重要的,當然筆法、結字是基本的,沒有是不行的。歷史上很多大書法家的作品正書除外,說到章法,也看不出什麼學問。沒有章法的整體對比處理,一件作品可以等割成若干部分,看看局部足矣,甚至看一行,看幾個字即可,可以叫抄書,偏重實用的書法,說不上完整的藝術作品。從這點上來說今天的書法大可以向畫學習借鑑。因為一幅好一回,每一個局部,每一個邊邊角角,甚至每一筆,都要與整體相關聯,都要服從整體的章法佈局。今天能想到這點的書法家恐怕不多。印也值得書畫借鑑,治印要在方寸之間的有限空間裡,把每一個點面結構以及章法佈局,都安排得妥妥當當,其細微的觀照及精到的處理,沒有搞過篆刻的人,是體會不到的。古人說:始知真放在精微。治印正是磨鍊微妙的感覺與精緻藝術處理手段的一個途徑,學好篆刻是不會出敗筆的。通過長期的學習實踐,融會貫通,三者之間的“運用”會成為自然而然的事情。

三者會不會向相對獨立的方向發展呢,.作為個人,有可能,但他也會借鑑一些別的藝術或者外來的藝術,像林風眠也是成功的藝術家,但是若要發展中國傳統藝術,這三者的關聯與研究仍是重要課題。從近當代的藝術史可以看出,孤立學習研究其中一門,是很難取得大成就的,當然有,但不普遍。問題就在於三者的“本體藝術語言”是一致的,是相通的,是相輔相成的。如果脫離開來,容易走上政路,其中書法是核心所在。

西畫與中國畫

西方的繪畫的原理或者西方的模式,西方繪畫的構成方式對中國當下的繪畫應該有一定影響,平面繪畫作品總有相通的地方,雖然畫種不一樣,時代不一樣,總的來說有些基本的東西應該是一樣的,基本的規律還是一樣的。西方繪畫,比如說構圖、章法講究的那些東西,我覺得跟中國繪畫講究的東西,在本質上是一樣的,應該是有好多相通的地方。

西方的架上繪畫,與中國的平面繪畫,都屬於“平面”的方式,二者之間的相似之處,就是都需要考慮四個邊之內所有元素和因素的表達。對傳統中國畫來說,更注重前人經驗,很容易產生司空見慣的模式。對於今天而言,中國畫也可以借鑑外來藝術的有些模式,比方說它的形式感,構成,或者一些造型上的元素、因素。

但這種借鑑它有個前提,就是語言得一致。如果你把外形借鑑來了,表現語言不一致也不行。有的東西是可以比較直接地借鑑,像李可染先生對畫面的處理,他主要借鑑的是畫面黑白灰的素描關係,對於整個畫面之內,包括邊角的處理,他吸收了西畫的一些效果。而中國古人,包括黃賓虹也是,他從不把下面的角給畫死,就是都留了虛的一個角,這是傳統的一種認識。他從天的處理,到周圍雲氣與空白的處理,跟那個角,都是比較一致的。像李可染先生那種對邊角的處理,他就認為你這個角虛了沒道理,他這種考慮是有前提的,他畫得很黑、很重。古人的山,中間鼓起來的地方著墨少,但是李可染先生是反其道而行之,他逆光觀察山,亮的地方恰恰也就在山的邊緣,中間他反而畫黑,所以底角虛了就沒道理。在山水畫裡,他的畫眼是雲、水、瀑布、房子的白牆,都是這些東西最亮。他把角畫黑了,把這些亮的地方反而逼出來了,突出出來了,顯得白的地方特別矚目,而且他白的地方留的特別小心。

所以說要借鑑,一定是得有一些前提的。而且得適合,這其中的借鑑不能生搬硬套,有些得經過改變。所以處理手法和對畫面黑白處理的理念很有關係。這兩點都解決了,他這麼處理就很合適。我覺得這個肯定是可以借鑑,道理也沒有什麼不同,但是還關係到很多基本的問題。

轉自:中國書法網

【 版權聲明 】

我們尊重原創,《藝術929》所推內容若涉及版權問題, 敬請原作者告知,將及時改正並刪除!