從圖說到圖說繪寫者———基於清代滇黔民族圖說序跋的研究

問題的提出

繪製於清代的諸種雲南“夷人圖說”與貴州“黔苗圖”等古代民族圖說被統稱為“百苗圖”或“苗圖”。國外對苗圖的關注始於19世紀30年代德國史學家諾孟的翻譯與描述,此後有傳教士衛三畏及探險家克拉克、柯樂洪等人的記述。研究成果主要以美國學者何羅娜(Laura Hostetler)、澳大利亞學者王富文(Nicholas Tapp)為代表。前者將貴州苗圖視為內部殖民擴張的產物,致力於分析清帝國對邊疆民族這一他者的認識與想象[1],後者注重對苗圖人文景觀與構圖形式的闡釋[2]。雖然二者由於不能嫻熟運用中文文獻尤其古代文獻的侷限而有言之失據之處,但精於圖像解讀與學術闡發而能給我們帶來研究方法與理論的啟示。

國內的關注始於20世紀30年代劉鹹的《苗圖考略》一文,該文簡介國外研究狀況及苗圖的人類學價值。囿於“重文輕圖”的史學眼光及苗圖資料獲取不便,治西南民族史之大家如方國瑜、馬曜均未能充分利用與研究苗圖。由於大多數“苗圖”作者匿名,史學家在進行史料可靠性分析上便遇到了無法逾越的障礙,因此對“苗圖”的價值便持調低下,有所保留。這是方國瑜先生處理雲南民族史料的基本態度,可能也是尤中先生在四十四萬餘言的《雲南民族史》一書中根本未提及“苗圖”的原因。[3]芮逸夫先生的看法與方國瑜先生有所不同,他牽頭將“臺灣中央研究院”歷史語言研究所傅斯年圖書館收藏的兩種“苗圖”影印出版,其序言稱:“細審諸圖並說,畫多寫生,文皆紀實,惟不似通人手筆,然其所繪,皆有所本,而其所說,亦復可徵。對近代民族學或文化人類學研究,多可供參政之資,其在藝術上之價值亦為通人所許,彌足珍貴也。”[4]不僅肯定圖說的研究價值,也注意到圖說的藝術價值。

面對圖說,我們自然會問:圖說中的諸夷是什麼人?圖說的作者又是什麼人?前一問,學界關注多,回答多;後一問,則不然。圖說是如何繪寫的?繪寫者對於自己的繪寫有何看法?對於這樣的問題,學界還需要進行更多探索。圖說序跋是繪寫者自己或繪寫者的友人知己所述,其中透露的信息是瞭解圖說繪寫者身份、心態和藝術觀的重要線索。

清代雲南民族圖說序跋所見繪寫者

清代雲南民族圖說大多沒有繪寫者信息,所以有繪寫者題名或描述的圖說序跋值得特別關注。就筆者掌握的材料而言,《滇苗圖說》《滇夷風俗圖》《滇省迤西迤南夷人圖說》《普洱夷人圖說》等4種圖說均能找到或多或少的繪寫者線索,尤其後二者提供了更為豐富的繪寫者信息,因而成為我們關注的重點。

現藏於哈佛燕京圖書館的《滇苗圖說》記有云南種人36種,其“儂人”圖說上有“丙申春日金門畫史顧雲臣制”,且鈐朱印“顧雲臣”三字。該冊頁並非原作,圖冊中的“丙申”應為清順治十三年(1656),亦即顧氏繪製原作之時。收藏者摘抄了一段顧氏小傳:“顧見龍,字雲臣,太倉人,居虎邱,祗候內廷,名重京師。工人物故實,寫真克肖,臨摹古蹟,雖箇中目之,一時難別真偽。固非虎頭再世,堪與十洲割席。明萬曆己酉生”。此段文字出自清代道光年間彭蘊燦《歷代畫史匯傳》[5]。顧見龍是宮廷畫師,其名聲在人物畫和臨摹古畫兩方面,與之對比的顧愷之、仇英均以人物畫聞名天下。

上海師範大學圖書館藏《滇夷風俗圖》是乾隆年間的圖說,繪寫者名為張素亭。乾隆十五年(1750), 崑山人杜詔為張素亭的圖冊作序說:“我友張君素亭,具經濟才,足跡半天下。遊歷所至,輒志其山川風俗,茲相遇於金臺,出滇夷圖冊見示展覽,周環六詔諸夷俗宛然在目。且每圖各為一說,載其俗之性情好惡,纖悉不遺,既詳且核,非留心經世之務者,烏能若此”。張素亭生平不詳,從序文可知其喜遊歷,有現實關懷,並非循規蹈矩、潛心科舉功名的讀書人。他與杜詔見面時展示滇夷圖冊,令後者對其經世致用之才能與用心喟嘆不已。序文沒有明言該圖冊是否為張素亭所作,但似乎暗示出這一點。可以明確的是,圖說綜合明代天啟劉文徵《滇志》等志書與其他圖說素材,有的圖說說文完全照搬《滇志》,圖像也看得出其他圖說的影子,很可能僅僅是志書加圖說母本的改寫、改繪之作,與親身遊歷無直接關聯。由此觀之,圖說研究者不能輕信“載其俗之性情好惡,纖悉不遺,既詳且核,非留心經世之務者,烏能若此”這樣的表述,從中看出那個時代將風雅附庸於民俗與政治的風氣。

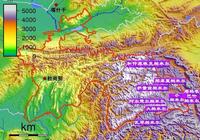

德國萊比錫民族學博物館收藏的《滇省迤西迤南夷人圖說》木夾封套中間豎刻“滇省迤西迤南夷人圖說”,可能是收藏者製作封套時的題名。內文首頁篆書題名為“滇省西南諸夷圖說”,可能是作者賀長庚原來的命名。乾隆五十三年(1788),湖北鍾祥人賀長庚為自己編纂的《滇省迤西迤南夷人圖說》作序曰:

自蜀漢諸葛丞相平蠻理治,封白國王龍佑那於故地,配蠻中大姓焦、雍、婁、爨、孟、量、毛、李為 部曲,厥後南北紛爭,寧州道絕。爨氏王滇,諸姓散居三迤,不知紀(後一字漶漫不清),名號差殊,語言服食因之各異。我朝聲教遠敷,諸夷與漢人雜居者多知向化,讀書習禮,不惟列庠,食餼者比比而出,且綴科名、登仕版者亦頗有人。服食婚喪悉變漢俗,諱言為夷矣。惟邊域巖棲谷處之輩,猶仍夷風,其種尚繁。此守土者之責,而醜類又不可不辨也。予濫竽仕籍,歷纂滇之三迤,體訪治夷之情,而難易不齊。爰就耳目所及,繪得四十四種,並錄其概於端。非欲爭奇好異,聊備為治之採訪雲。時乾隆五十三年歲次著雍涒灘仲春如月三楚賀長庚序。

“著雍涒灘”即戊申年,亦即乾隆五十三年(1788)。賀長庚先後擔任過永昌府知府(乾隆三十六年在任)、蒙化直隸廳掌印同知(乾隆三十六年或以後在任)、迤南道兵備道道員(乾隆三十八年初任、五十二年復任)、臨安府同知(乾隆四十七年任)、普洱府知府(乾隆五十年任)、雲南按察使(乾隆三十六年任)等職, 乾隆五十八年(1793)代理雲南布政使,同年任貴州布政使,嘉慶三年(1798)任山西布政使。賀長庚在滇為官二十餘年,《滇省迤西迤南夷人圖說》自序實乃其心志的自然流露。

故宮博物院古籍特藏部所藏《普洱夷人圖說》圖冊函套貼有當代人擬定的“滇黔苗蠻民圖說”標籤 (之前的函套題名為“苗民圖說”),《故宮善本庫目錄》作者以皇史宬所藏清宮檔案為依據,將該圖冊定名為《普洱夷人圖說》。嘉慶三年(1798),駐軍普洱的清朝名將楊遇春在其編纂的《苗民圖說》(普洱夷人圖說)圖冊序言中寫道:“餘在黔最久,歷任苗疆,丁巳季冬,奉命鎮普。馬跡所經,備閱百蠻種類,鉤念夷情,每嘆滇黔苗蠻之俗性不甚相遠也。公餘之暇,匯得四十五種,外域不與焉。爰命丹青繪輯成圖,務肖其實,不假妝飾。一者效古軒轅所採左圖右史之意,一者見今衣冠所被,蒼山阿墨之外,皆內地版圖也。凡蒞滇有民責者,亦可按圖索考,思所以治安而撫馭之,則苗夷格心,而不毛之鄉幾於中土,庶不致如昔年之貧瘠。即謂為有助於治術也亦可。嘉慶三年四月朔日,時齋楊遇春書於普洱軍次。”丁巳年即嘉慶二年(1797)。據《清史稿》和光緒《雲南通志》傳載,楊遇春是四川崇慶州(今四川省崇州市)人。生於乾隆二十五年(1761),乾隆四十四年中武舉人,乾隆四十五年徵調入伍。乾隆六十年,隨福康安入黔,作戰英勇,戰功顯赫,賜號勁勇巴圖魯。其後數年,轉戰滇、黔、湘、鄂、陝、甘諸省。道光五年,署理陝甘總督。道光十七年(1837)病逝。

賀長庚與楊遇春,一文一武的圖說繪寫者與編纂者,相似的為官經歷使他們的自述如出一轍。圖說彷彿個人功勳的一個明證,“予濫竽仕籍,歷纂滇之三迤,體訪治夷之情”“馬跡所經,備閱百蠻種類,鉤念夷情”。自稱制作圖說為其治理夷人分內之事,指向守土有責、撫夷有術的邊疆治理,為後來者提供資政啟示的不二法門。然而,圖說實質仍是個人行為和業餘愛好,並非其本職工作必需的組成部分。這樣,圖說就充斥著官員與文人雙重身份構成的張力。即便在作為武將的楊遇春那裡亦如此,他之所以命人作圖,是緣於古代文人左圖右史的慣例。這種張力不僅體現在自序中,也使圖說具有某種奇妙的混雜性。說文與自序同屬文字系統,源於也侷限於前人志書的體例與內容。即便如此,說文的書寫並非刻板的印刷體,而是歸入某種書體、具有藝術格調的書法,能夠體現作者的趣味,亦可供人賞玩。我們注意 到,《滇省迤西迤南夷人圖說》(含自序)由楷、行、隸、篆四種字體書寫而成。與說文相比,圖有更多揮灑個人趣味的空間,於是與實際相悖、本不該出現的山水出現了。如果說這種山水並沒有使圖說變得怪異離奇、不可思議,那恰恰證明圖說具有非寫實的藝術維度。這種藝術維度卻又帶有強烈的政治性,展示出一幅夷人華化、天下大治的理想圖景,也是對諸夷邊疆納入帝國版圖的間接宣示。所以,賀長庚有理由說“我朝聲教遠敷,諸夷與漢人雜居者多知向化”,楊遇春則說“今衣冠所被,蒼山阿墨之外,皆內地版圖”。無論雅緻的審美情趣,還是宏大的政治圖景,都只有當暫時離開直接而迫切的實際事務時才可能在私人領域得到自由發揮。

武舉出身的楊遇春,乾隆六十年才隨福康安入黔,至嘉慶三年即稱“在黔最久”,顯然有所誇大,其在普洱駐軍不到一年即編纂圖說、為之自序,涉及的種人有許多超出普洱府範圍,生活在普洱府周邊或滇西北,可謂好大喜功而絕非原創。事實上,該圖說與早它10年的賀長庚之作多有雷同。與楊遇春相比,賀長庚顯得較為嚴肅,“非欲爭奇好異”是他的立場。他描繪的種人極具地方性和原創性,成為劉文徵《滇志》之外的另一個種人圖說譜系。從自序看,與楊遇春不同,他本人可能就是繪製者或繪製者之一。主觀上,他想要遠離當時為“爭奇好異”而繪寫夷人圖說的風尚。即便如此,上述分析還是足以證明他以及他的圖說仍舊處在一種由藝術與政治主導的風尚之中。

向國內介紹《滇省迤西迤南夷人圖說》的旅德學者吳秀傑提出關於題著者賀長庚的問題,“題著者賀長庚的生平身世如何,製作該畫冊的真正動機如何,畫冊的真實作者、畫冊的完成及其流傳過程究竟如何”,更為重要的是將這一問題加以深化,頗具啟發性:“題著者在多大程度上採用的是來自自身實地觀察的結果,多大程度上依賴於以往歷史資料上的記載?為什麼題著者會採取這樣的混合?在多大程度上這些圖文體現了題著者對‘他者’的想象?這樣的‘想象’有著怎樣的文化的、地域的和社會階層的背景?從畫法風格到內容表現的分析甚至可以為‘圖畫如何作為文本資料’這一民族學、人類學上的基本理論和方法問題提供有益的見解。概括而言,在分析這些圖畫的過程中,我們要回答的不僅僅是這些圖畫提供了怎樣的史實信息,而是要回答什麼人在怎樣的條件下通過這些特定的圖畫要表達怎樣的內容, 為什麼以及怎樣表達了這些內容。”[6]

吳秀傑之問在於從賀長庚到題著者的心態與文化情境。回答賀長庚是誰固然重要,但還要透過賀長庚去問他所代表的題著者是誰。我們可能掌握不了賀長庚及其與圖說相關的全部信息,但將他的案例與其他案例綜合起來,就可能呈現出特定圖說繪寫者的某種特徵及其繪寫意圖。清末繪寫者桂馥的個案就是這樣的案例,能夠提供更多理解圖說繪寫意義的線索。

清代民族圖說繪寫的典型個案:《黔南苗蠻圖說》

《黔南苗蠻圖說》完成於光緒七年(1881),至光緒十六年(1890)刊印。石印本《黔南苗蠻圖說》現藏於中央民族大學圖書館,計有清代貴州86種苗蠻圖說(其中第41種補龍仲家為李德龍研究後補充),並附作者寫就的《苗蠻久安長治論》和《黔南苗蠻圖說敘》以及許乃興、段榮勳、張日崘、孫清彥的序文和史念祖的跋文。除《黔南苗蠻圖說》,桂馥尚有《丁亥燼遺錄》存世。

(一)圖說繪寫者桂馥

關於桂馥生平,國內學者先前有李德龍主要依據《黔南苗蠻圖說》序跋進行的考證[7],近來有韋天亮、楊振寧在整理貴州清水江文書時發現新史料而依據《丁亥燼遺錄》進行的補充和修正[8]。桂馥字筱薌,號筱薌太守,自稱“珊琴外史”。江西臨川(今江西撫州)人,寓居貴州,其居舍別名為“三琴一劍之室”。他生於道光四年(1824),至少活到72歲即光緒丙申年(1896)以後。咸豐五年(1855),31歲的桂馥來到貴州,兩年後入鎮遠府軍中做幕僚,從戎鎮郡。咸豐己未年(1859),桂馥在石阡府幫辦軍務,帶兵圍攻四寨屯,咸豐庚申年(1860)八月,隨虎威軍攻破甕安猴場。之後憑軍功擢升,宦海沉浮30餘年,在大定、定番、安順等地任職,光緒甲午年(1894)任貴州廣順州知州。正如許乃興序文所云:“咸豐戊午年(實際上早三年就來了),橐筆來黔。時軍事棘,筱薌以戰守功累階權州篆。自是馳驅鞅掌逾三十年”[9]。

宦海軍功之餘,桂馥最大的嗜好就是藏書、著述和繪畫,在字畫、碑帖、金石的收集、整理上用力頗多,有《苗蠻圖說》《訓女圖說》《慶幸圖說》《養蒙圖》、仿趙千里《二十四孝圖》等五部圖繪之作。據《丁亥燼遺錄》自序所言,光緒十三年十一月廣順城遭遇大火,殃及一千多戶。桂馥的藏書、著述與圖繪在此次大火中多化為灰燼。因為友人借閱,僅有《苗蠻圖說》《訓女圖說》倖免於難。

對桂馥生平的認識不斷深化、豐富的同時,《黔南苗蠻圖說》繪寫細節也逐漸得以澄清。最早的研究者李德龍認為桂馥是圖說唯一的作者,但是通過比對,佔躍海發現《黔南苗蠻圖說》有近半數圖像與清代流行的《耕織圖》《棉花圖》存在借用關係[10],韋天亮、楊振寧的研究證實桂馥收藏有被其評價為“真跡、能品”的清初顧雲臣《耕織圖冊》。此外,《黔南苗蠻圖說》與其他版本的“百苗圖”可能有共同的母本,且並非出自桂馥一人之手,戴榆芳、楊德霖也參與了編纂。韋天亮、楊振寧認為佔躍海的研究說明《黔南苗蠻圖說》“不是原創,有近一半是抄襲來”,桂馥收藏的《耕織圖》為抄襲提供了方便,再剔除桂馥抄繪自其他版本“百苗圖”的部分,《黔南苗蠻圖說》的原創性就大打折扣。抄襲這一結論較為偏頗。實際上,佔躍海說的是桂馥通過套用《耕織圖》《棉花圖》模板,表達苗疆治理的理想圖景和美好願望,有其深意或如佔躍海所言之“情結”,並非抄襲。夷人圖說不同於藝術創作和學術寫作,何謂抄襲、何謂原創,需要轉換角度加以辯證。

(二)圖說序跋分析

從《黔南苗蠻圖說》的序跋看,桂馥周圍有一個志同道合、境遇相當的文人圈子。他對圈內同道的認可非常重視,所以從圖說完成到序跋集成有差不多10年時間。如果留意圖說序跋,可發現序跋作者與桂馥本人更關注圖說之圖而非說。之所以如此,可能因為在民族地區為官的文人當中擅長繪畫的太少,因而圖像倍顯珍貴。圍繞“為何畫與如何畫”,序跋彷彿展開主題變奏,為我們提供有趣也有價值的研究線索[11]。

為何畫?一者是治理邊疆。稱桂馥為同事的許乃興,曾經在川西松潘等地任職並寫詩記俗,為桂馥作序之時即將赴都勻理苗。對於圖說的政治背景及桂馥三十年浸淫苗疆的經歷,他說“筱薌始則值其窮,繼而逢其盛。兵事得失之故,邊荒治亂之機,筱薌蓋差有得焉”。在黔為官十載的段榮勳說“誠使蒞斯土者覽是圖,而悉其風俗,好尚為之,默化而潛移焉,安知此日之苗蠻不為異日之文物乎?則是圖之有益於吏治,豈淺鮮哉”,桂馥自己則說“庶有稗於司牧其地者”。

一者是版圖宣示。張日崘說“我朝自開國以來,凡天下之入版土者,亦莫不載之以圖”“其形象之有同有不同,衣冠之有異有不異,與夫飲食起居習俗好尚之有殊有不殊,紛紛擾擾,皆足以入疆域之圖”。

一者是名教傳統。孫清彥的序文篇幅最長,引經據典,文采飛揚。他將桂馥圖說比附為五經,開篇即言“倉頡作書,史皇造畫,書畫同出三易”,認為圖說“同易”“近詩”“化於禮”“春秋垂警之義”,其意義在於繪圖立言以不朽,而不僅僅是邊疆治理,“大難既平,昔之共民披堅執銳、臥雪餐風者,或老病不知所歸矣”“前之宣威沙漠,視今之馳譽丹青者,誰為自樂其樂哉”“桂君不居然藝苑之程朱哉”“可不謂邊政功臣,而藝林鴻寶耶”“桂君之才密品重,不胥於是圖見之哉”。

一者是認識蠻夷。在滇為官三年的史念祖,於集市見過各種“奇形異服”的夷人,困惑其種類、來源,認為桂馥對於苗族能溯源、析類,“乃復於八十六種各為一圖,探神追態,冥想曲體,使西南諸夷自古窮跋涉而莫能周知者,一旦盡坐呈几席”。

儘管序跋者對上述四種圖繪動機或價值均有所意識或提及,還是各有側重。許乃興、段榮勳、史念祖三人均為邊疆官吏,與桂馥同在官場,所以稱桂馥的號“筱薌太守”(桂馥為知州,相當於太守)。張日崘、孫清彥應該是在野,稱筱薌或桂君。前三人熟悉民族風俗,接地氣,所言較為實際。後二人則相反,書卷氣重,談典籍傳統、人文藝術,不談邊政民情。張日崘只在乎圖冊的版圖意義,彷彿乾隆職貢圖“昭王會之盛”的迴響,實際上這種意義在清末的社會情境下已沒有重提的必要和現實基礎。面對設問,既然“桂君今官司馬,苟得為之際,布其蘊於苗鄉,誠堪永世,又奚必與山人墨客較工拙耶”,孫清彥顯然想論證圖說在事功之外的合法性。除了名教賦予的意義,他更想將圖說納入古代藝術傳統的脈絡中來理解。在他看來,這一傳統甚至能夠使圖說獲得超越名教的永恆價值,所以他將“邊政功臣”與“藝林鴻寶”並置,而稱桂馥為“藝苑之程朱”。

回到桂馥自序,它幾乎涵蓋上述“為何畫”的所有理由。首先言及《周禮》職方氏掌天下之圖,書籍皆以圖為先。次言《黔志》疆域、山水、城池建築皆有圖,唯獨諸蠻無圖,典籍不完備,“是為缺典”。再講圖說的傳統譜系及版圖、教化意義,又強調自己認識蠻夷的準確性,“彼畫工家,考核不精,……餘今所畫,大都親眼所及,非畫工家所可同語”。最後總結說“俾人之閱是圖者,不啻親歷苗疆,不惟不失索象於圖,索理於書之義,亦庶有裨於司牧其地者”。

序跋和自序均或明或暗地預設了質疑圖說價值的“客難”,並與之對話。“客難”的核心,一是圖說僅供人玩好(亦即孫清彥序中客難所謂“藝事亦適情耳”),純屬不務正業;二是早有畫工所繪,再繪圖說多此一舉。前一責難,涉及為什麼畫,後一責難更多涉及如何畫,亦即桂馥與流俗畫工有何不同。在桂馥自序中,“客見而誚之曰:今畫苗蠻圖,於世無補,只可供人玩好而已,奚足取。餘曰:子不聞古之學者,為學有要,置圖於左,置書於右,索象於圖,索理於書。……且黔省自入版圖以來,苗蠻屢滋事矣,蒞茲土者,苟不悉其風俗好尚,而欲思患預防,不亦難乎。此餘之畫苗蠻圖所亟亟也”。客又提出後一責難:“若然市中畫工已先為之,何庸再事?”桂馥的回答較為具體:“彼畫工家,考核不精,所做猓苗犵狆各種服飾,大概相同,其服色皆隨意而施,所畫率本黔人張某所作《八十二種苗蠻詩記》。其中有狆混為苗者,有苗混為獠者,有一種二名而分畫者,甚至如古州地方苗狆猺獞雜處,大寨稱爺頭,小寨名洞崽,竟以爺頭、洞崽偽為二種。所住地方,亦多錯訛。餘今所畫,大都親眼所及,非畫工家所可同語”。

接下來,桂馥陳述自己如何親歷、目睹和繪畫:“餘自咸豐戊午,從事黔軍營,歷游上下游,所至苗疆,察看山川形勢,採訪苗民風俗,以及性情之順逆,好尚之美惡,服飾,飲食,屋宇,一一筆之於冊”。類似的是,許乃興提及桂馥“所至深林密箐之鬱幽,跳月、吹蘆之歡舞,大環、椎髻、帷裙之殊形異狀,斷頭棹尾、短衣佩刀之洶湧,出沒罔弗,目睹心記,盡態窮形”。段榮勳則說桂馥“疏於肆應”“非風塵中人”“留心之吏民事,得諸耳聞,親諸目睹,是以獉獉豾豾,渾渾噩噩,莫不窮形盡相,此豈非尋常畫工所能望其項背哉”。

親歷目睹是桂馥區別於流俗畫工的特點,研究者可能據此斷定桂馥圖說的所謂原創性。然而,結合隨後的文字,可以發現桂馥圖繪的另一種來源。桂馥說“今春賦閒如故,虛度對月,乃出於《黔志》《黔書》及《黔南識略》等書校對,大都相符,共得八十六種,並詳考各種之由來,古今之叛服,各敘其說,並繪以圖,凡三易其稿乃成”。與之對應的是,許乃興說桂馥“復於古書雜誌,參究始末,一一識其種類、分合之由”。桂馥校對、參究的古書雜誌除了史書方誌之外,應該還有桂馥自序中談及的《王會圖》《職貢圖》及《耕織圖》《棉花圖》等歷代圖繪。段榮勳序文中提及桂馥“出所著《訓女圖說》並重繪《養蒙圖》見示”,所謂重繪亦即臨摹的成分很大。至於桂馥所繪《訓女圖說》《慶幸圖說》,亦當屬重繪之作,而仿趙千里《二十四孝圖》之臨摹性質更毋庸贅言。以此而論,《苗蠻圖說》中有諸如《耕織圖》等的臨摹元素,並不奇怪。桂馥的圖說繪寫分兩個步驟,第一步是積累素材,將親歷、目睹的事象“一一筆之於冊”,記錄的內容大概以文字為主或者只有文字,因為在下一步才提及繪圖之事,且古代畫家亦無以速寫方式收集素材的傳統。第二步是對照歷代方誌,撰寫說文,繪製圖像。從其自序的表述上看,敘說要麼先於繪圖,要麼二者同步。可以肯定的是,繪圖並不先於敘說,是圖配文,而非文配圖。

概而言之,桂馥《苗蠻圖說》得益於他的“工畫”“嗜古”與“親眼所及”。其中,“嗜古”不容忽視,它為桂馥繪寫圖說提供重要的養分和參照系,因此很難用原創或抄襲作為標準去評定圖說。為圖說作跋的史念祖,提出圖繪之“創”與“因”的問題,令人深思。他說:“昔人云:‘畫人不能見之鬼怪易,畫人所習見之人物難。’餘則謂:‘畫人所偶見之鬼怪而人物為尤難!’人不能見者,亦無可疵,人所習見者,雖工拙可指,亦有古師。人所偶見者,肖必自創其法,不肖則共識其非。此創與因之不同,而平易與恢詭,更非大手筆莫能合而一之也”。畫蠻夷,難在沒有既定標準和範本。既不能虛構,又無法因襲,既不能誇張,又要突出其異於常人之處。他稱讚桂馥圖繪的“探神追態,冥想曲體”八個字亦值得玩味。他的看法有一定道理,不過,就桂馥的圖繪而言,“創”中有“因”“因”中有“創”可能更合乎實際。這應該也是大部分圖說的實際情況。

為序跋所貶低的市中尋常畫工,恰恰反映出當時的蠻夷圖說收藏的市場需求與相應繪製者的存在。此類圖說的特點是“考核不精”“大概相同”“隨意而施”,批量生產,有一定流通量。為文造境,吟詩而畫,滿足獵奇與風雅的需要,其依據的“黔人張某所作《八十二種苗蠻詩記》”究竟為何有待考證,可能是桂馥接觸到的某種市面流通圖說所配的流行竹枝詞。這些市場化的圖說可能粗製濫造的商品居多,但不乏藝術水準較高、風雅氣息較重的作品。與之比較,桂馥圖說盡管更真實、更嚴謹,也難排除前述認識夷人之外的三種非認識性動機以及因嗜古而來的格套程式。我們要在圖說中甄別出市場化的“偽圖說”,還要在類似桂馥圖說的“真圖說”中甄別出認識性與非認識性的元素與主題,從而區別對待,避免因曲解、 誤讀而誇大或貶低圖說的史料價值或藝術價值。

儘管圖說大多由文人畫工製作而成,但不同於寄託個人情懷的文人畫,其初衷始於歷代政府認識和治理外邦、異族的政治需要,自蕭樑而下直至清末民初,莫不如此。當然,圖說的複製品(抄本)可能演變為個人收藏品和流通市場的商品,異於初衷,另當別論。

清代滇黔民族圖說繪寫者建構圖說的意義

上述清代滇黔民族圖說序跋反映的繪寫者信息可概括如下:

圖說名稱 | 繪寫時間 | 繪寫者身份 | 繪寫意圖 | 繪寫方式 |

滇苗圖說 | 順治十三年(1656) | 顧見龍(宮廷畫師) | 寫生:寫真克肖 法古:臨摹古蹟 | |

滇夷風俗圖 | 乾隆十五年(1750) | 張素亭(普通文人) | 實用性認識:留心經世之務。 | 寫生:遊歷,志山川風俗、性情好惡;纖悉不遺,既詳且核。 |

滇省迤西迤南夷人圖說 | 乾隆五十三年(1788) | 賀長庚(地方官員) | 治理之術:守土之責、治夷之情、為治採訪。 版圖宣示:聲教遠敷、諸夷向化。 | 寫生:就耳目所及,繪得四十四種。 |

普洱夷人圖說 | 嘉慶三年(1798) | 楊遇春(地方官員) | 治理之術:鉤念夷情、治安撫馭、有助於治術。 版圖宣示:衣冠所被,蒼山阿墨之外,皆內地版圖。 | 寫生:務肖其實,不假妝飾。 法古:效古軒轅所採左圖右史之意。 |

黔南苗蠻圖說 | 光緒七年(1881) | 桂馥(地方官員) | 治理之術:有裨司牧其地、有益於吏治。 版圖宣示:入疆域之圖。 實用性認識:西南諸夷盡呈几席。 圖說傳統:不失索象於圖、索理於書之義。馳譽丹青、藝苑程朱、藝林鴻寶。 | 寫生:親眼所及;察看山川、採訪風俗,筆之於冊。目睹心記,盡態窮形,得諸耳聞,親諸目睹。 法古:於古書雜誌,參究始末。 |

圖說序跋揭示出繪寫者的心跡和旨趣,“繪寫了什麼”與“誰來繪寫、為什麼繪寫、怎麼繪寫”密不可分,繪寫者的繪寫動機與繪寫方式決定了圖說對象的最終呈現。透過圖說,我們看到的也許不是古代民族與民俗風貌,而是繪寫者所認知、理解或想象的古代民族與民俗風貌。圖說肯定具有史料意義,但這種史料意義並不簡單等同於對古代民族的認識,也不完全等同於對古代民族的識別。對於圖說繪寫者而言,在關於古代民族的認識、理解或想象之外,圖說還有政治道德意義和藝術審美意義,有時後二者的意義要大於前者。將圖說視為古代史料時,要留意繪畫(包括書法)與文字相比的特殊性,很大一部分圖說之所以在世易時移的輾轉中成為風俗畫,演變為藝術藏品,自有其緣由。至少就一部分圖說而言,在產生之初,無論圖說繪寫者的主觀意願還是圖說的實際效應,都包含著認識、政治與審美三重意義,後來的研究者可以選擇其中一種意義進行研究,但不應該忽視三重意義並存的事實。

就本文討論的圖說繪寫者而言,顧見龍是名噪一時的職業畫家,受政府所聘,完成指定的圖說繪寫任務。賀長庚、楊遇春、桂馥是另一類,他們出於為官一方的需要以及由此引發的個人興趣,自己繪寫或組織他人繪寫圖說,對自己的為官之道和心志做出某種意義的總結。職業畫家之所以受聘於政府,並非因為其對於所繪民族對象有深入的認識,而在於其在繪畫界所獲得的聲譽,代表的是對藝術傳統和繪畫技法的深刻把握與創造性運用,其繪寫的圖說在對古代民族的認識中自然帶有繪畫傳統的圖式和審美趣味,也包含著官方授意的政治意識形態指向。地方官員親自參與完成的圖說,留有關於圖說的自述,更為清晰地透露出圖說繪寫的內在動機不僅僅是對於治下民族的認識,提及更多的是帝國版圖內的少數民族如何被教化、管理。儘管教化和管理基於認識,但這種認識很難說不帶有政治功利色彩和偏見。官員如果沒有文人雅好,不具備一定的藝術素養、審美趣味,就不會選擇繪畫的方式來呈現其民族認識與政治抱負。即便是行伍出身的楊遇春也不例外。這種文人氣質在桂馥身上有突出表現,他“嗜古”“工畫”,滿腹詩書,臨摹古畫,對於市場上粗製濫造的民族圖說極為不滿。這種不滿既是認識論上的,也出於藝術鑑賞的眼光。市場中有民族圖說流通,說明圖說於時人而言具有的藝術價值。為桂馥圖說作序的史念祖等人,與桂馥經歷相似,氣味相投。在某種意義上,圍繞圖說而成的序跋構成一次書畫品評的文人雅集,所以才會針對當時圖說的藝術市場發出批評。圖說成為激發文人雅興的焦點,桂馥圖說並非唯一的例子,早在乾隆十五年杜詔為張素亭圖冊所作序之中就有體現,“茲相遇於金臺,出滇夷圖冊見示展覽”,圖說為那些雖不能至、卻對蠻夷邊地充滿好奇的讀書人提供了文人雅集的談資,該圖說出現的各體書法和文人閒章無不說明、也在滿足此種雅集的需要。

就繪寫方式而言,圖說序跋或畫家傳記往往強調寫真、親歷等記錄方式的真實性,我們可將之概括為“寫生”。與此同時,序跋提供的另一條線索不容忽視,那就是臨摹古畫、參究古書,與傳統相應,可稱之為“法古”。畫師具備臨摹或模仿前人畫作的能力,說明圖說中有很大一部分源於模仿前人留下的圖像,或因循既有的程式格套,而非實地寫生或據所見寫真。這一點與民族圖說的說文類似,說文也並非全是撰寫者原創,而可能來自前人留下的文字。“寫生”與“法古”交織,對照有關民族的文字描述,參考前人留下的畫作,進行民族圖說繪製。這應該是大部分圖說繪寫的實際情況。

古人繪寫圖說,並非站在純粹的認識論立場,這是今天古代圖說的研究者要留意的。研究者總希望從圖說中獲取關於古代民族的認識論信息,或者以認識論標準去衡量圖說的價值,往往與古人意圖相左或簡化古人的意圖,從而出現有意無意地誤讀。這不僅無益於圖說作為史料的價值,也有損於圖說的全面認識。英國史家柯林伍德曾經說,“歷史事件卻絕不是單純的現象,絕不是單純被觀賞的景觀,而是這樣的事物:歷史學家不是在看著它們而是要看透它們,以便識別其中的思想。”[12]“歷史的過程不是單純事件的過程而是行動的過程,它有一個由思想的過程所構成的內在方面;歷史學家所要尋求的正是這些思想過程”[13]。圖說的研究也是這樣,融入圖說繪寫者的思想世界,方能看清圖說繪寫的對象。

結語

從作為史料的圖說這一傳統立場,轉換到作為文化表徵的圖說繪寫,嘗試進入繪寫者的生活世界與繪寫心態,這樣的做法對圖說研究不無新意。圖說研究要開啟新知或解決以往懸而未決的問題,除了獲得新材料,就是充分利用舊材料。舊材料要讀出新意義,需要的是新視野、新角度。研究者的目光聚焦於圖說序跋,能夠提出更多耐人尋味的問題。這些問題的探詢與解答,對圖說本身的理解大有助益。

按,作者李立,男,雲南昆明人,雲南師範大學教授,博士,博士生導師。研究方向為文藝學、文化人類學。原文載《雲南師範大學學報(哲學社會科學版)》2019年第3期。圖片來源,網絡。原文註腳已刪除,為便於讀者瞭解原文引用史料或特別說明之處,正文中用“[1][2][3]”等字樣標出。