高鶚,是紅學史上比較有意思的一個人物。

他稀裡糊塗走上了紅壇。有一段時間,新華書店銷售的《紅樓夢》封面上,高鶚和曹雪芹並駕齊驅,高高在上,被列為《紅樓夢》的共同作者。前八十回,是曹雪芹的。後四十回,是高鶚的。

起因是新紅學祖師爺胡適等人,經過多年考證,說《紅樓夢》後四十回是高鶚續寫的。因此高鶚被紅學泰斗周汝昌等人罵的狗血噴頭,一度認為高鶚是大貪官和珅、和中堂的走狗,受乾隆老兒等人派遣,對《紅樓夢》動了很多手腳,嚴重破壞了文學名著《紅樓夢》完整性和革命性等等。

但是現在,高鶚又莫名其妙被趕下了紅壇,只承認他只是《紅樓夢》一書編輯了,和程偉元一樣,是整理者。但《紅樓夢》作者除了曹雪芹,還有續書人,是“無名氏”。儘管高鶚不是續書人,但是“有功”,貢獻很大,保全了《紅樓夢》,為《紅樓夢》傳播做出了巨大貢獻。不用再捱罵了。

你看看,這事好玩吧?簡直令人啼笑皆非!這就是紅學家們百年考證成果!作為文學名著《紅樓夢》續書人和編輯,地位和作用肯定是完全不同的,但是前後評價差距居然這麼大,這是為什麼呢?真是什麼了狗了!請原諒,這裡不允許說髒話。

按照目前所掌握的材料,高鶚是乾隆六十年進士,接著做了內閣中書,後來做典籍、侍讀,嘉慶六年(1801),高鶚以內閣侍讀任順天鄉試同考官。嘉慶十三年,高鶚被嘉慶皇帝提拔,做了記名御史(《嘉慶實錄》有記載)。嘉慶十四年,高鶚由侍讀考選都察院江南道監察御史。嘉慶十八年(1813),高鶚升刑科給事中。

對於《紅樓夢》和高鶚的關係,記載比較早的,是嘉慶道光時期河道總督完顏麟慶家族。對此,我們有必要給予足夠重視。胡適對高鶚和《紅樓夢》的考證,比完顏家族晚了100年左右,按照這個時間算起來,新紅學祖師爺胡適只是拾人牙慧而已。

我們看看當時記載吧。麟慶在《鴻雪因緣圖記》(據清道光二十九年刊本)中有三則關於高鶚的資料。第一:餘之官中書也,尋兼充文淵閣檢閱、國史館分校,因得讀中祕之書。每入直,在典籍廳辦事。廳前有芍藥,年久枯萎,壬申(1812年)四月忽發數枝。沈春皋前輩濡筆作圖,邀高蘭墅侍讀(名鶚,漢軍進士,後官給事中)、蔣雲簪、李洊庭、桂一山三舍人及餘賦詩。即席成二律,尋都城傳為韻事。

這個記載是不對的,嘉慶壬申(1812年)年,就是嘉慶十七年,這個時候高鶚早就不是侍讀了,而是都察院江南道監察御史了,一般來說,同僚之間,官場上,應該稱呼最高職務,而不是低的職務,應該稱呼新職務,而不是舊的職務。麟慶和高鶚非常熟悉,是忘年交,怎麼能把職務搞錯了呢?如同本該稱呼廳長,卻稱呼人家處長,人家本來是檢察長,卻稱呼人家祕書,這分明看不起人啊,非常不尊重他的老朋友高鶚啊。

第二:高鶚能詩文, 善繪畫, 他贈送麟慶繪有“揚州紅橋修禊圖” 的摺扇, 扇面上“繪公官揚州司李, 邀諸名士紅橋修禊, 賦冶春詞故事”。

很多紅學資料對此解釋說,麟慶在內閣為官時,高鶚贈給他一把扇子,上面繪有王文簡公(王引之)在揚州邀請眾名士紅橋雅集作春遊詩的故事。此事大錯特錯。王文簡公不是江蘇王引之,而是山東王漁洋。“揚州司李”是王漁洋中進士後擔任的官職。雖然二王后來都有諡號“文簡”,但是兩人不能混為一談。

第三:道光癸未(1823年)、癸巳(1833年)麟慶奉安先考妣事畢,作宦江南,今十載矣。悲愴罔極。過酒仙橋。憶曾遇瑞丈培齋(名生,滿洲舉人,官四川道)於此,出對曰:“跨鶴酒仙應入座。”餘適見一人策蹇來,因對曰:“騎驢詩客或題橋。”近視之,高蘭墅也,相與大笑。今均宿草離離矣,因書楹帖,懸以志感。

回憶故事,這個時間不是很清楚,也不好斷定。高鶚是否騎驢而來,暫時存疑。

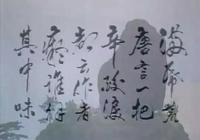

完顏麟慶之母,常州武進人惲珠女士所編《國朝閨秀正始集》 (道光十一年(1831)紅香館刊本),於其第二十卷中,高儀鳳字秀芝,漢軍人,給事中鶚女。按鶚字蘭墅,別號紅樓外史,乾隆乙卯進士,與大兒麟慶同官中書,為忘年交,贈句有云:“終賈暫教遲侍從,絲綸原不負文章。真靈位業依然在,愧我頭顱鬢已霜。”嘉慶甲戌大兒為餘刻《紅香館集》,蘭墅曾制序焉(有人論述,高鶚其女高儀風詩前小傳,竟三易其稿,最早版本是:“高儀鳳,字秀芝,漢軍人,給事中鶚女。按,鶚字蘭墅,乾隆乙卯進士。曾偕詩人曹雪芹撰《紅樓夢》,因自號‘紅樓外史’,與大兒麟慶同官中書,為忘年交,嘉慶甲戌大兒為餘刻《紅香館集》,蘭墅曾制序焉。”這個說法不得不令人深思:高鶚不是續書人,和曹雪芹是《紅樓夢》的共同作者)。

其實,書中兩句“與大兒麟慶同官中書,為忘年交”、“嘉慶甲戌大兒為餘刻《紅香館集》,蘭墅曾制序焉”,這兩句話都有問題。

“同官中書”說法不對,起碼有歧義。麟慶是嘉慶十四年進士,做了內閣中書,高鶚此時早就不是內閣中書,為侍讀,為御史,根本不可能“同官中書”。正常理解這四個字,就是“同時任職中書”。很多紅學家也是這麼認為的。如果硬要說成“同樣做過中書”,也是說得過去的。不過應該換幾個字,“同官中書”為“先後官中書“或”曾官中書”。不過就文章內容分析,看來惲珠所要表達的,並不是這個意思。

“嘉慶甲戌大兒為餘刻《紅香館集》,蘭墅曾制序焉”,歷史背景有問題。嘉慶甲戌年,是嘉慶十九年,高鶚在嘉慶十八年任刑科給事中不久,即因失察八卦教教首林清謀反案而受到降三級調用的懲罰,正是走麥城的時候,有無閒情逸致寫序先暫且不論。甲戌年,是一個非常重要的年份。新紅學三大基石版本,第一本脂硯齋評石頭記,就是現在所說的“甲戌本”,不知道兩個“甲戌”時間,之間是否相互影響。《附《紅香館詩草序》(嘉慶二十一年刊本):餘與麟見亭為忘年交。其太夫人以江南名族,歸曙墀先生,二十餘年,事親以孝,教子有方,貞靜幽嫻,無慚四德,至善畫工詩,乃其餘事。餘內親多稱之者。則夫人固以德重者也。區區一集,又奚足增夫人之品價哉?今秋見亭出此帙示餘。餘學殖久落,豈敢率爾點定,然披讀一過,老眼頓明。見集中如《除夜》諸作,孝思肫摯;《示兒》一律,議論深純;其他即景抒情,徵題賦物,麗而能清,華而不耨,非繪句絺章者比。吾於是而知夫人之遐福未有艾也,吾於是而益信見亭之爾雅溫文其來有自。甲戌之秋八月既望鐵嶺高鶚序。》

據《京察二等官員冊》,嘉慶六年,高鶚任內閣中書;嘉慶九年、十二年,高鶚任內閣典籍;嘉慶十五年、十八年,高鶚任都察院江南道監察御史。其中,嘉慶六年、九年、十二年、十五年、十八年,朝廷對高鶚的評語皆為“操守謹,政事勤,才具長,年力壯。”,考語皆為“勤職”。嘉慶二十年(1815),高鶚卒,享年57歲。

惲珠說,高鶚“與大兒麟慶同官中書,為忘年交”,高鶚也說“餘與麟見亭為忘年交。”麟慶和高鶚關係更不用說,三次回憶和高鶚交往往事,感慨頗多。按說對於稱呼應該不會錯,可是為何都錯了呢?這個家族值得相信嗎?這很值得深思和研究。(吳修安)